実験装置

ここでは,電磁圧接用放電装置,放電電流測定装置,圧接された継手の引張試験装置,接合断面の観察方法などについて説明する.

●高密度の磁束を急激に発生させるため,高電圧,低インダクタンスのコンデンサ電源から,幅の狭い直線状部分のある平板状コイルへ放電電流を流す装置を使用する.

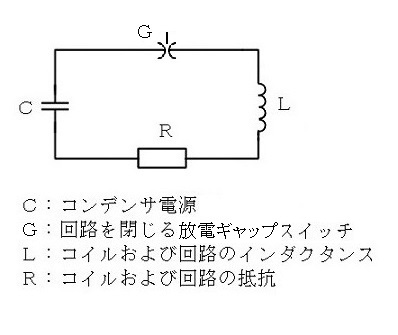

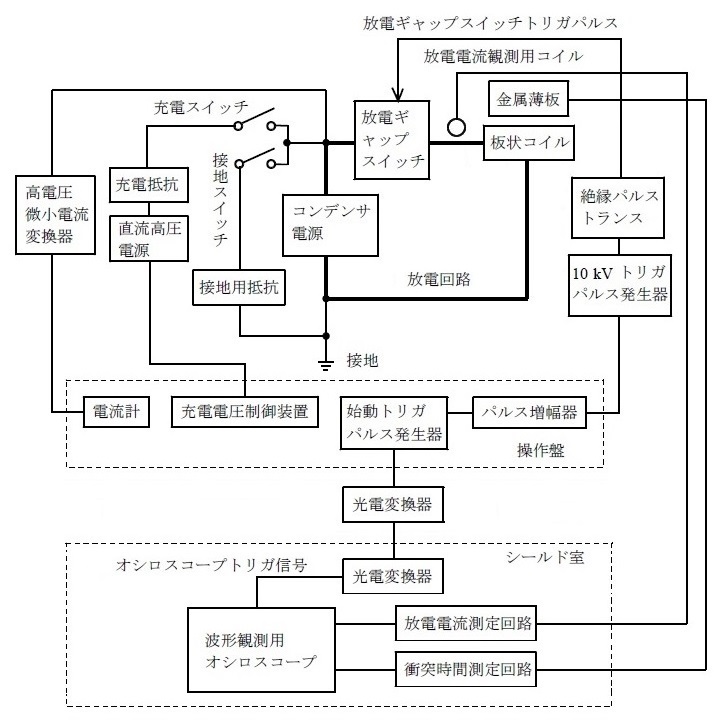

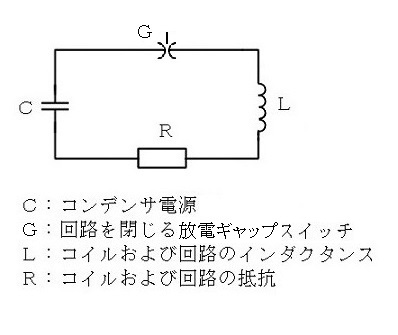

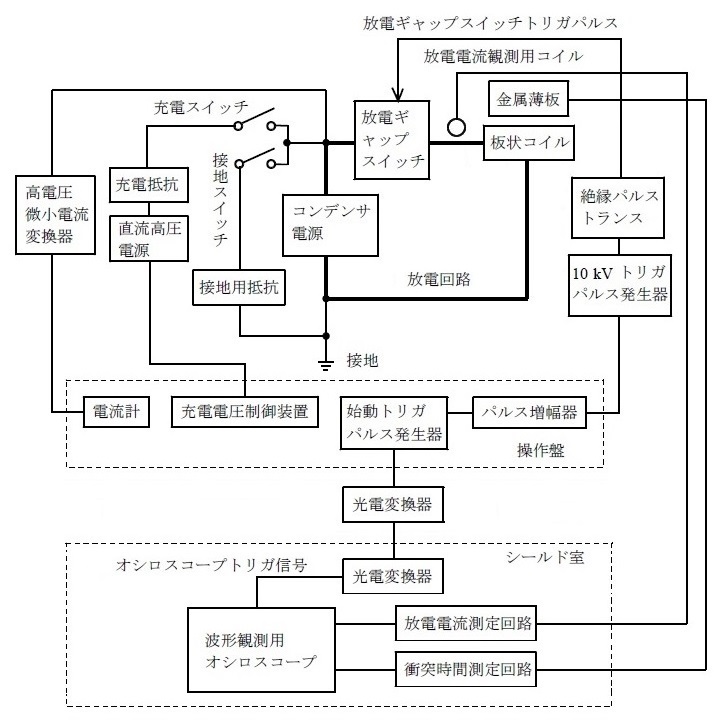

装置の構成要素を図3.1に示す.図3.1上左図の点線で囲まれた部分は放電回路であり,一般に上右図のように描かれる.

高密度磁束を発生させるには,先ず,図3.1下図の接地スイッチを開き,

充電スイッチを閉じ,充電電圧を増加させながら,少しずつコンデンサ電源を充電し,電源に大きなエネルギーを蓄える.

次に,放電ギャップスイッチにトリガパルスを加え,充電され電圧が加わったギャップスイッチの電極間を放電させる.ギャップスイッチが閉じて,

電源から板状コイルへ放電大電流が急激に流れる.このような電流はパルス電流とも呼ばれる.

この結果,コイル近くに電流値に比例した高密度の磁束が発生する.実験後は,接地スイッチを閉じ,充電電圧を零にして充電スイッチも閉じる.

図3.1下図の下部分は,制御装置,トリガ装置,測定装置の系統図である.コンデンサ電源の接地(アース)は,実験室床部に全面的に敷かれた接地用銅板(図11.8.1参照)

を通して行われる.特に必要な場合を除き接地記号は省略されることがある.なお,実験室の様子(写真)は図11.8,図11.12などに示されている.

放電回路部分の特性一覧を表3.1に示す.幅の狭い直線状部分のある平板状ワンターンコイを使用する場合である.コンデンサ電源の充電エネルギーは1~4kJ,容量は12~400μF,充電電圧は2~12kV,

放電電流最大値は100~250kAである.最近のコンデンサ放電装置の全景写真は図11.9に示されている.

主要部分の構成図(左),電気用図記号で示した放電回路(右)

放電装置,制御装置,測定装置の全体系統図

図3.1 実験装置構成図(主要部分,放電回路図 および放電装置,制御装置,測定装置の全体系統図)

表3.1 装置(放電回路)特性一覧(平板状ワンターンコイル使用)

|

単位 |

電磁シーム溶接装置(電磁圧接Ⅰ)用 |

電磁圧接装置(電磁圧接Ⅱ)用 |

コンデンサ電源

充電エネルギー |

kJ |

2~4 |

1~2 |

コンデンサ電源

静電容量 |

μF |

100~400 |

12~24 |

コンデンサ電源

充電電圧 |

kV |

2~7 |

3~12 |

放電電流最大値 |

kA |

100~250 |

100~250 |

放電電流振動周期 |

μs |

15~30 |

5~10 |

放電電流継続時間 |

μs |

50~100 |

20~30 |

平板状コイル

電流集中部分の幅

電流集中部分の長さ |

mm

mm |

5

50~500 |

1~3

20~40 |

インダクタンス

放電回路全体

コイル

|

μH

μH

|

0.08~0.1

0.05~0.07

|

0.05~0.06

0.02~0.03

|

実験装置の放電回路部分を説明する.

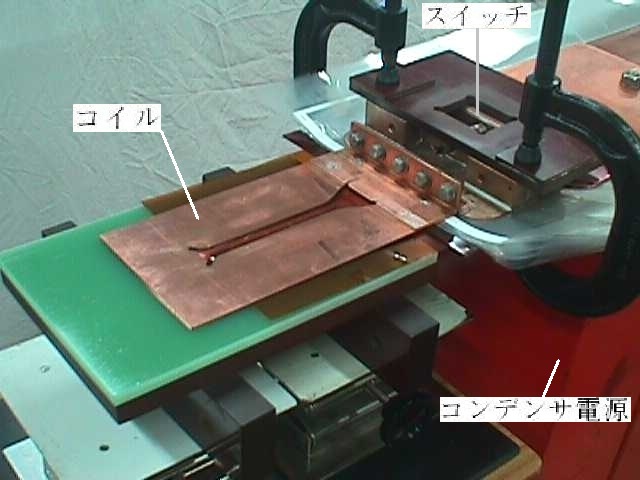

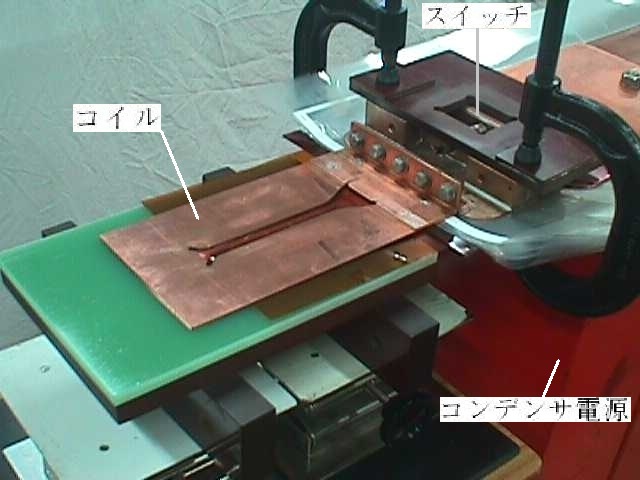

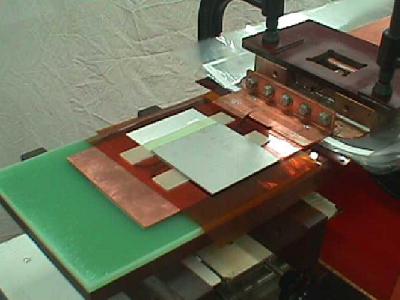

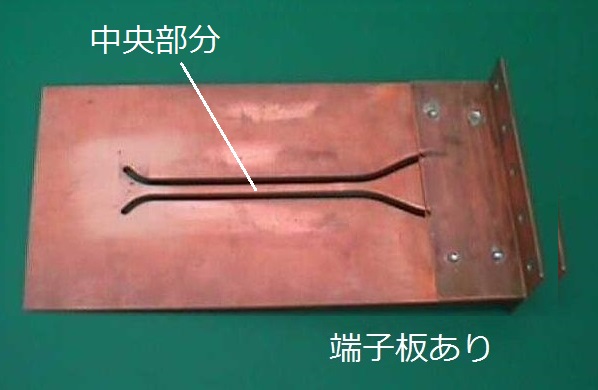

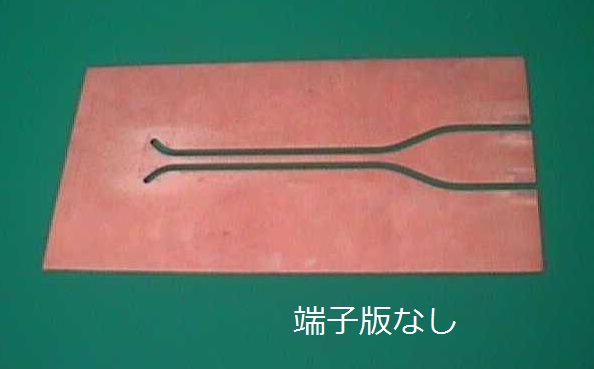

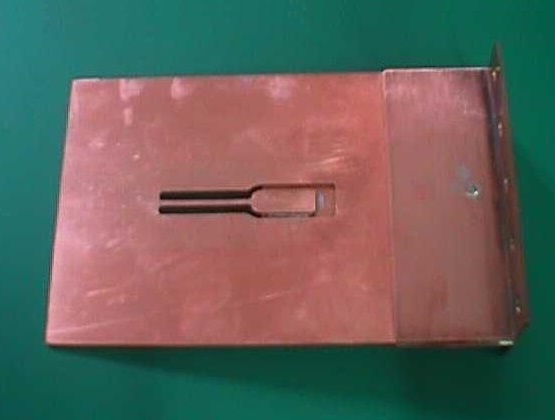

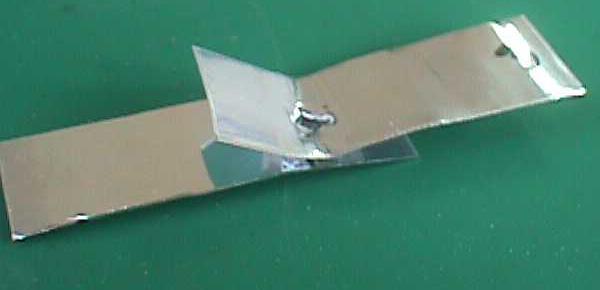

●実験装置(放電回路部分)の外観写真例を図3.2に,平板状ワンターンコイル,配置,配線の概略を図3.3に示す.絶縁した1枚の板からなるコイルの上にアルミ薄板,鋼薄板を重ねて

固定し,放電スイッチ(放電ギャップスイッチ,付録18参照)Gを閉じ,コイルに電流を流す.電流が集中するコイル中央部分(幅の狭い直線状部分)に高密度の磁束が発生する.

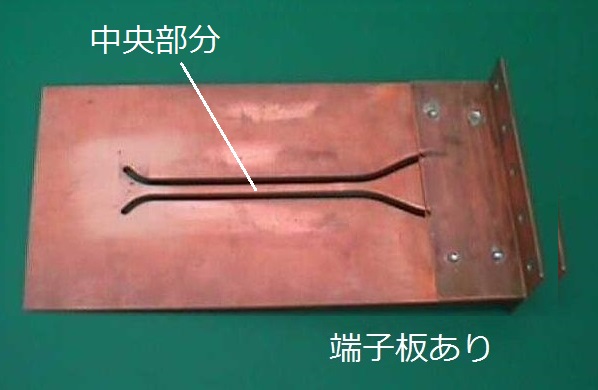

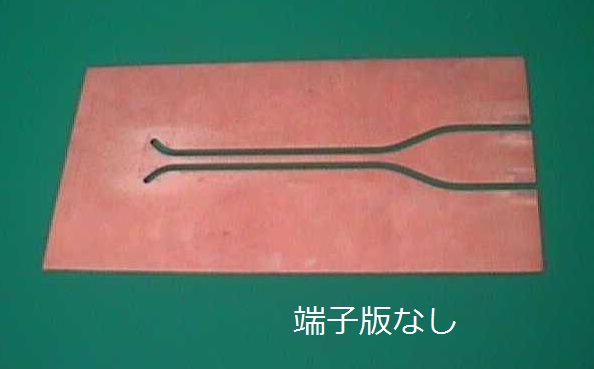

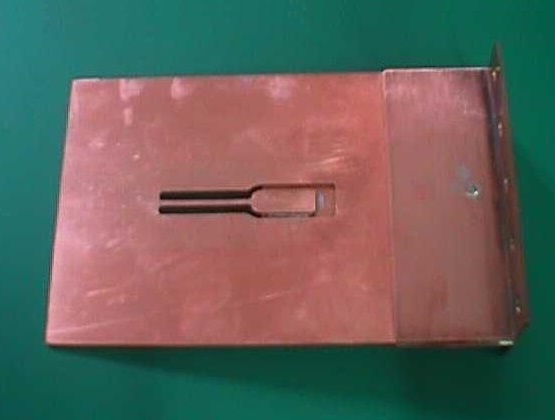

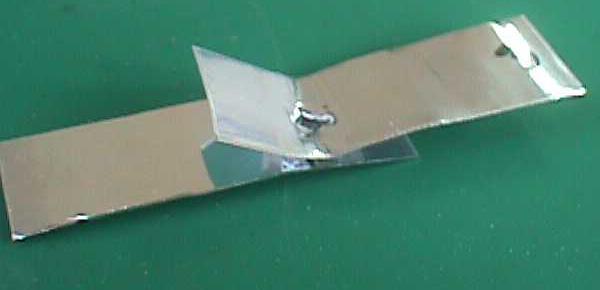

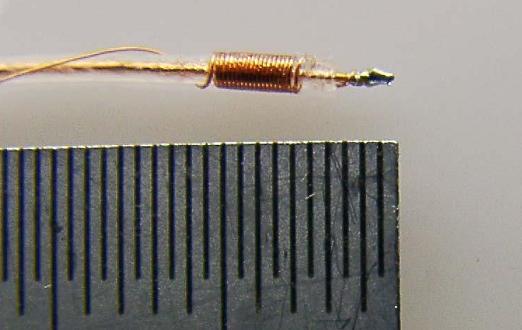

両板はコイル中央部分に沿って圧接(シーム溶接)される.コイルの外観写真例を図3.4,図3.5に示す.典型的なコイルは1枚の銅合金平板からなり,電流はコイル中央部分(幅の狭い直線状部分)

に流入し,周辺の広い部分から経て流出する.実際に使用する場合,電流の往復路の間には,絶縁シートが挿入される.

コイル巻数は1で,E字形の平板状ワンターンコイルと呼ばれる.シーム溶接用コイル中央部分の長さは50~1000mmである.

端子板など短小部分圧接用ワンターンコイルの中央部分の長さは20~40mmである.

コイル中央部分が直線状のワンターンコイルの他に,円形状ワンターンコイル(図3.5)や2枚の銅合金平板からなるH字形の平板状ワンターンコイルも使われる(付録18).

幅が5mm程度の端子板などを電磁圧接する場合,圧接される長さ(シーム溶接長さ)が短いので,コイル中央部分の長さが約20mmのコイルなどが使用される.

また,直線状中央部分が適当に長いコイルを使うと,幅の狭い端子板同士を多数組,並列に並べて同時に圧接できる(図6.3).

図3.2 実験装置外観写真(最上:シーム溶接長さ100mm用装置全景,上:平板状コイルだけの外観,

下:コイル上に薄板を配置,最下:配置した薄板を固定)

図3.3 平板状コイル,配置,配線の概略図

図3.4 典型的な平板状E字形コイル外観 (上:シーム溶接長さ100mm用コイル,

下左:シーム長さ500mm用コイル,下右:短小部分の圧接用コイル)

図3.5 円形状に圧接(シーム溶接)するコイル外観および装置概略図

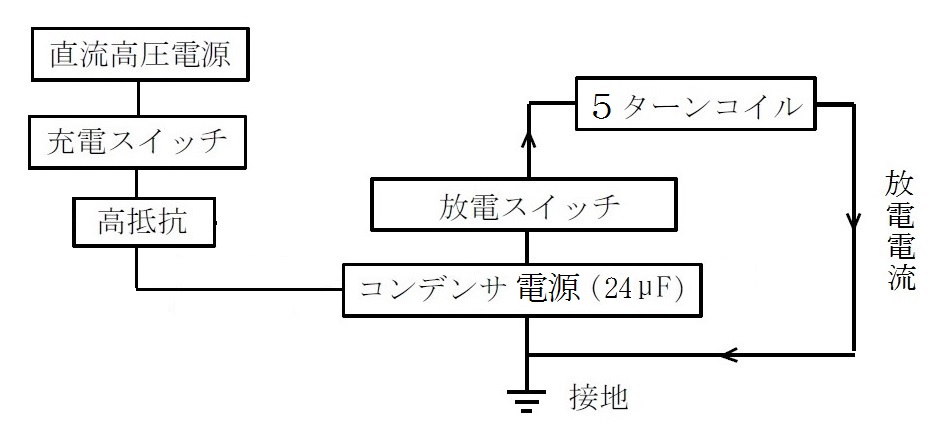

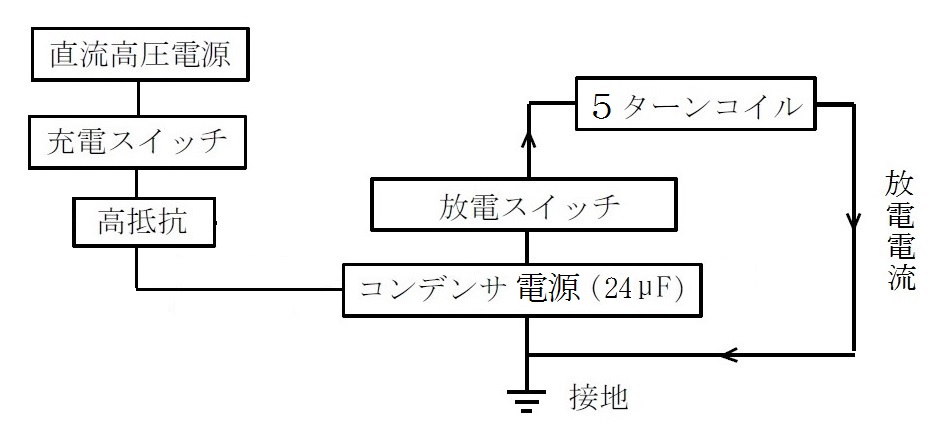

●以上の実験装置(放電回路部分)は,主に平板状ワンターンコイルと共に使用される.最近,平板状多数ターンコイルも使われている.

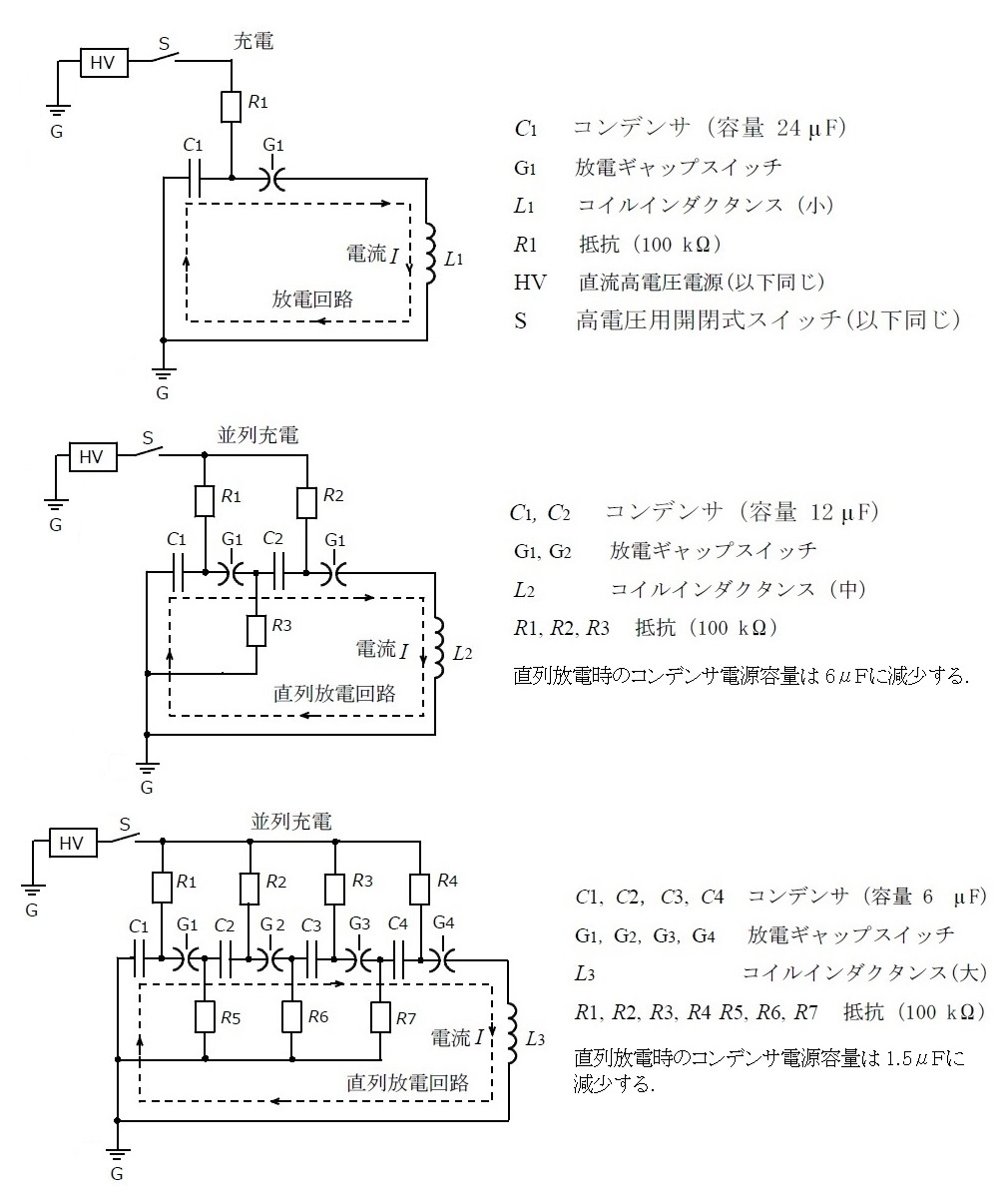

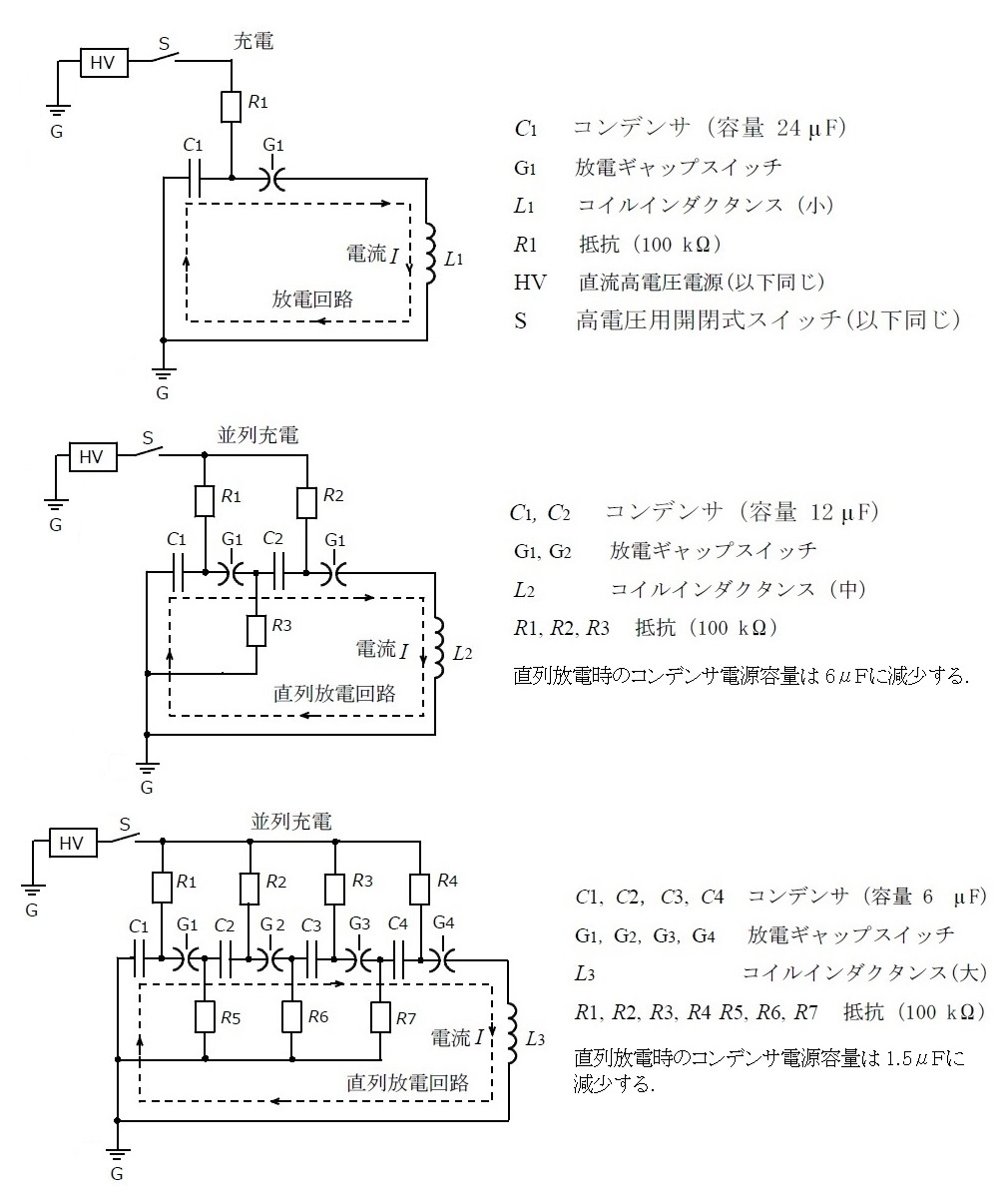

このコイルと共に用いる充電および放電回路部分の例を図3.6に示す.図3.6(上)はワンターンコイルと共に使用される通常の

充放電回路である.コンデンサ容量を24μFと小さくして,ターン数6までの多数ターンコイルにも使用される.ターン数が8以上

の場合,主に図3.6(中)が使用され,ターン数が16以上の場合,主に図3.6(下)の回路が使われる.図3.6(中,下)のように

数台のコンデンサを並列に充電し,その後,直列に放電すると放電時のコンデンサ電源容量が下がる.インダクタンスの大きい多数ターン

コイルに放電電流を急激に流すことができる.放電エネルギーが同じ場合,並列充電する電圧は,図3.6(上)と同じである.ただし,

直列放電電流が流れる短時間だけ直列放電の全電圧は増加する.多数ターンコイルを使用すると,電磁圧接(シーム溶接)に必要な放電電流の値が小さくなる.

放電ギャップスイッチを小型化でき,消耗も少なくなる.並列に充電した2組のコンデンサを直列に放電する並列充電直列放電装置(回路)の外観例を

図3.7に示す.

図3.6 平板状多数ターンコイルなどと共に用いる放電装置(充電および放電回路部分)

図3.7 並列充電したコンデンサ(2組)を直列に放電する並列充電直列放電装置の外観(上部の固定具なし)

コイルへ流れる放電電流(パルス大電流)と充電電圧の測定法,測定した放電電流波形例,効率的な圧接方法,放電回路の解析,アルミ板が他の金属板へ衝突する時間の測定,

引張試験装置,圧接された接合断面の観察方法,動画などを順に説明する.

●コイルに流れる放電電流(波形)は,図3,1のように放電回路近くに置かれた放電電流観測用コイル,例えば,ロゴスキーコイルまたは磁界(磁束密度)測定用のサーチコイルで測定される.

両コイルには,放電電流で生じる磁束が交差し,誘導起電力(電圧)が発生する.この電圧を,例えば,シールド室の測定回路へ導き,積分器で積分し,

電流に比例した電圧量に変換する.これをオシロスコープで観測する.従って,オシロスコープ上の電流波形振幅は電圧で表示される.

この電圧値を,測定回路条件から求まる変換係数または放電条件から電流値に変換する.便宜上,オシロスコープ上の電流波形は単に電流と呼ばれることがある.

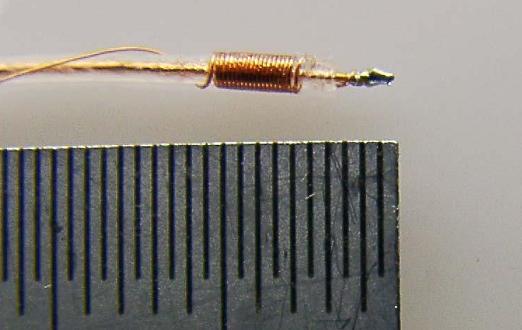

市販されている積分器つきロゴスキーコイルの例を図3.8(上)に示す.黄色の閉じた部分がロゴスキーコイルである.

図3.8(下)は磁束密度測定用のサーチコイルの例である.サーチコイルは,通常,市販されていないので,積分器とともに自作して使用される.

図3.9はコンデンサ電源の充電電圧(高電圧)を比較,校正する電圧計の外観例である.実際の高電圧は,高電圧測定用高抵抗に流れる電流(μA)を電流計で測定して求める.

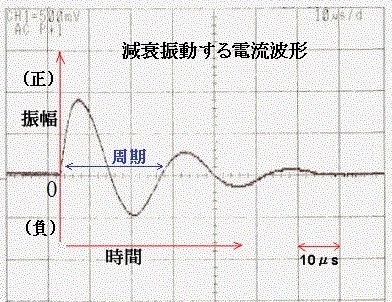

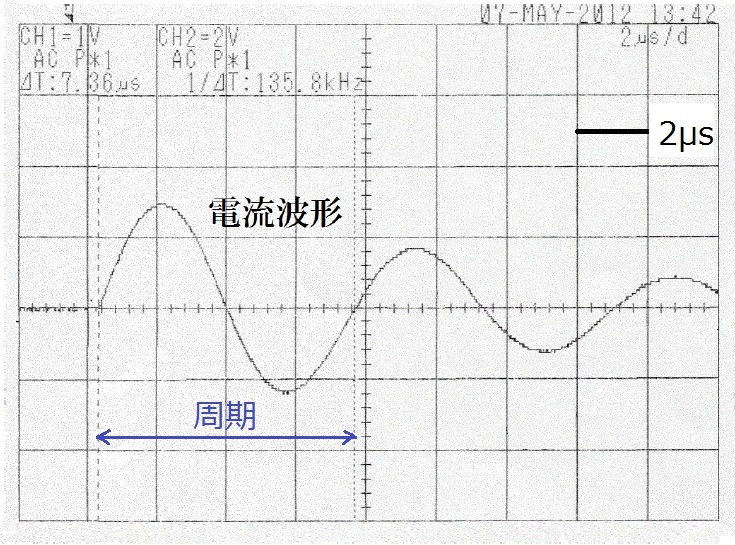

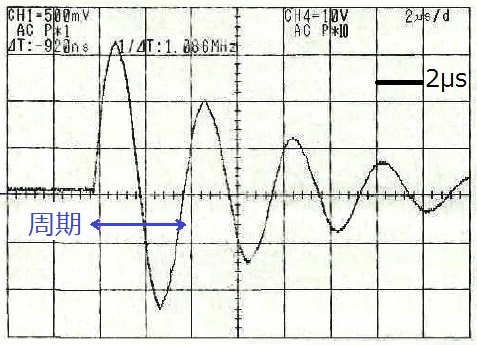

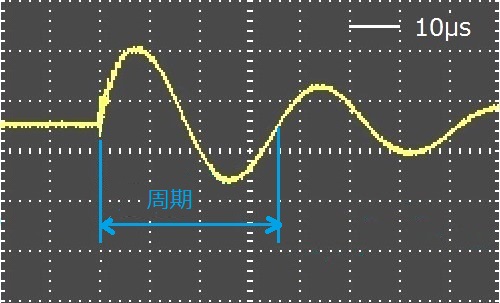

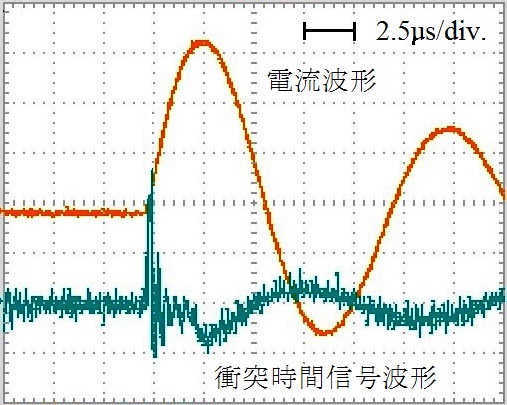

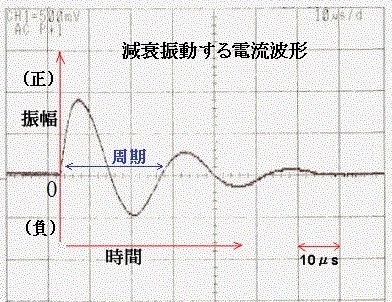

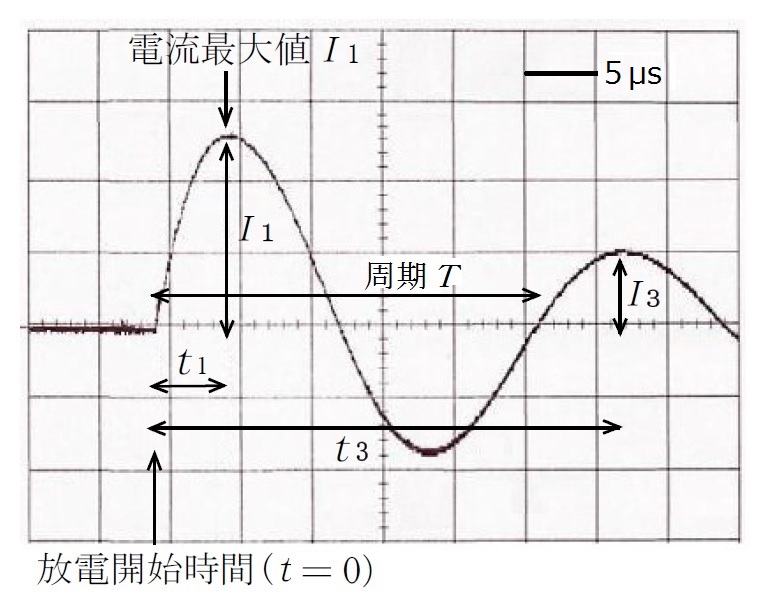

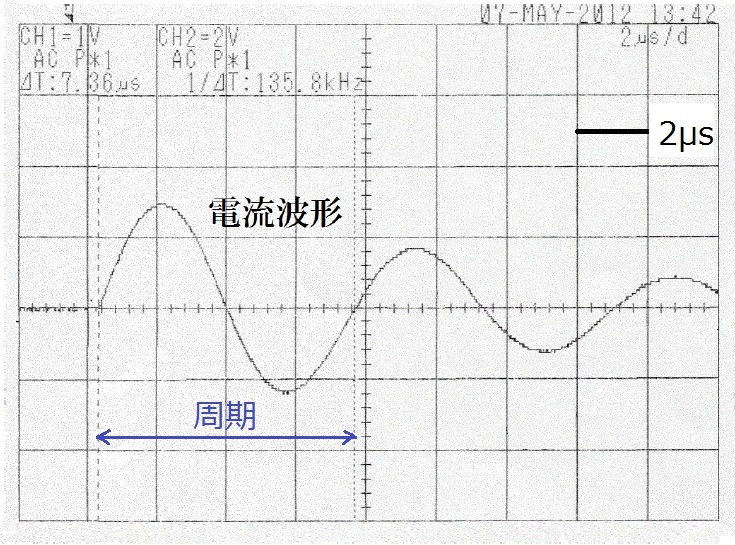

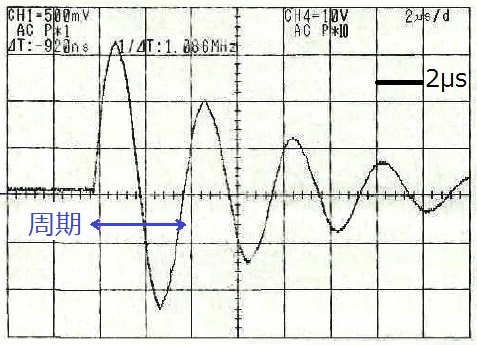

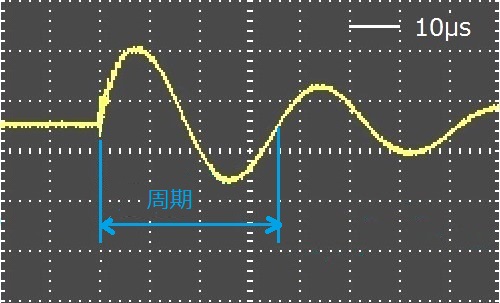

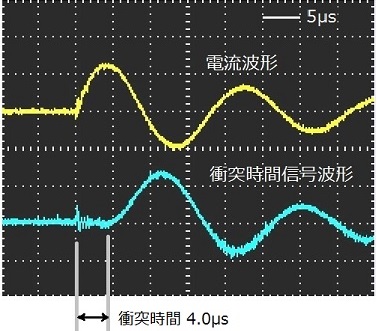

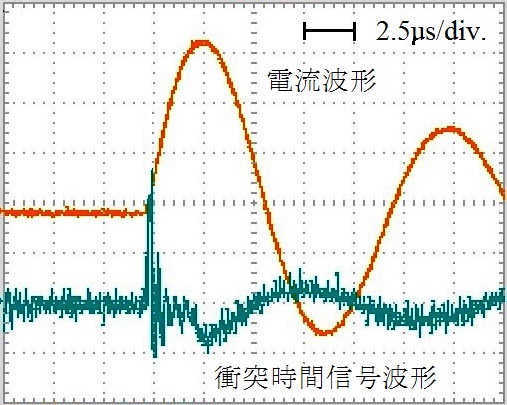

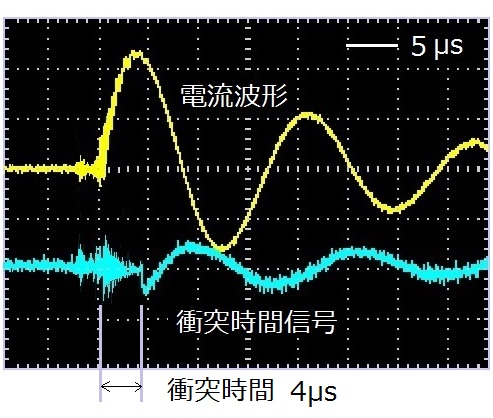

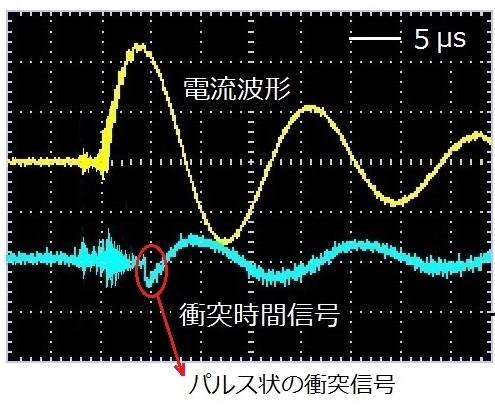

●ワンターンコイルを使用した実験で,観測した電流波形例を図3.10.1~図3.10.4に示す.電流波形は振幅零から始まり,時間と共に上下(正負)方向へ振動,変化する.

この正負は電流の流れる方向を示す.振動する電流波形の周期は,電流が正方向へ1回,負方向へ1回流れて戻るまでの時間である.

電流波形が振動する理由は付録10および11に示されている.この振動は,回路に小さな抵抗があるので時間と共に減衰し,約100μs 続く.

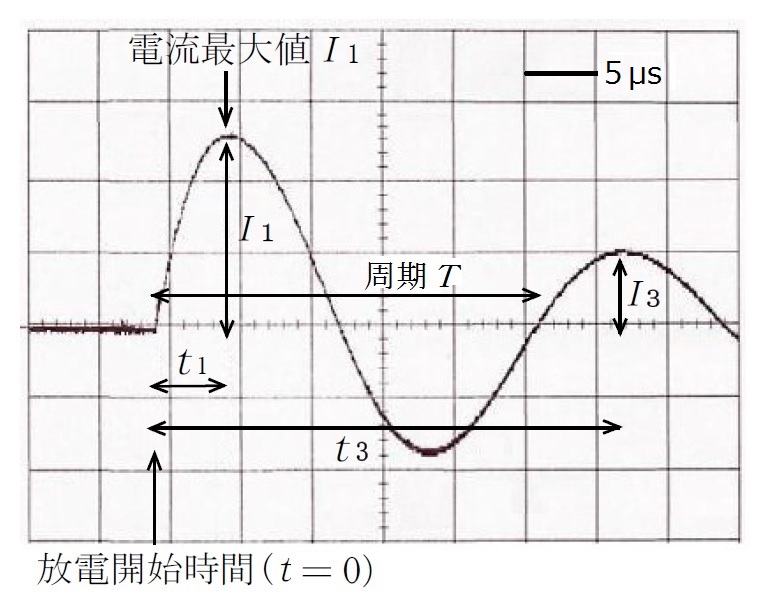

図3.10.2は,後で示す図3.12の実際の波形例である.この図のように電流波形の最大振幅を電流最大値と呼んでいる.

図3.10.3および図3.10.4は,コンデンサ電源容量を小さくした場合の電流波形であり,周期も短く(短時間に)なる.

平板状多数ターンコイルの例として,6ターンコイルを使用し,同様に観測した電流波形例を図3.10.5に示す.コンデンサ電源容量は24μFである.

6ターンコイルを使用すると,ワンターンコイルの場合(図3.10.1~図3.10.3)と比べて周期が長く(長時間に)なる.この容量24μFはやや大きい.

8ターンコイルを使用する場合,容量24μFは使えない.これまでの充電電圧で充電し,放電時のコンデンサ電源容量を下げるため図3.6(中)のような回路が使われる.

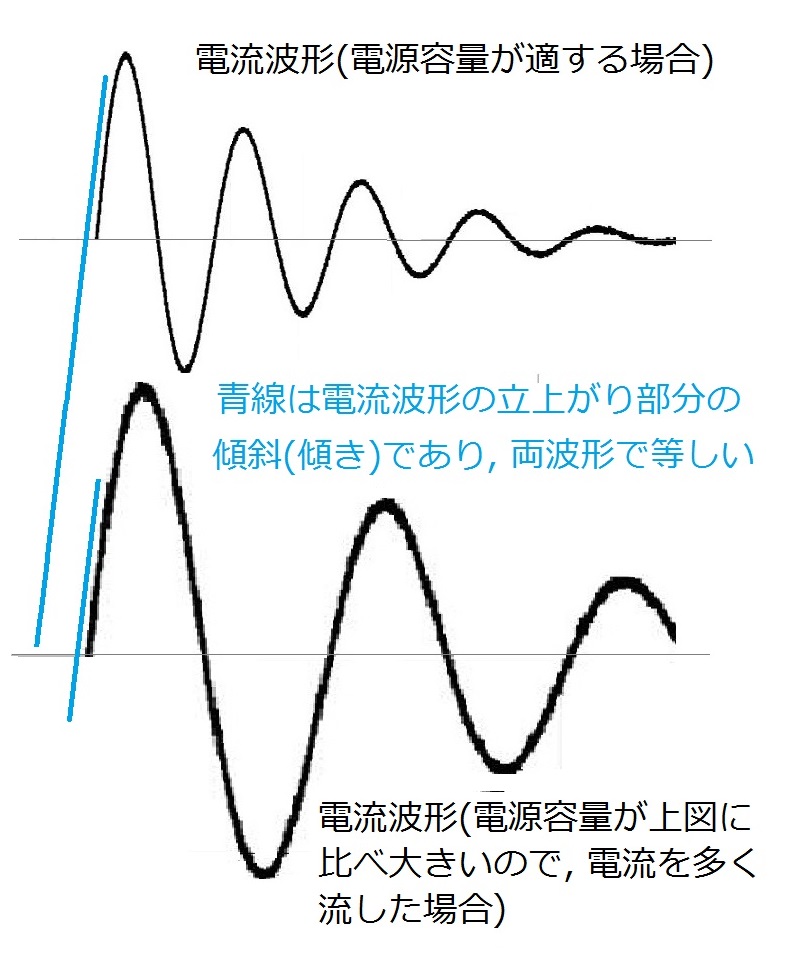

●アルミ薄板を少ない電源エネルギーで効率よく圧接(溶接)する方法について述べる.効率的に圧接(溶接)するためには,圧接するアルミ薄板の板厚,

材質などに応じて電源の容量および充電電圧,さらに衝突させる薄板間の間隙,コイルターン数などを選び,できるだけ少ない電源エネルギーで,電流波形の最大値近くで衝突させれば良い.

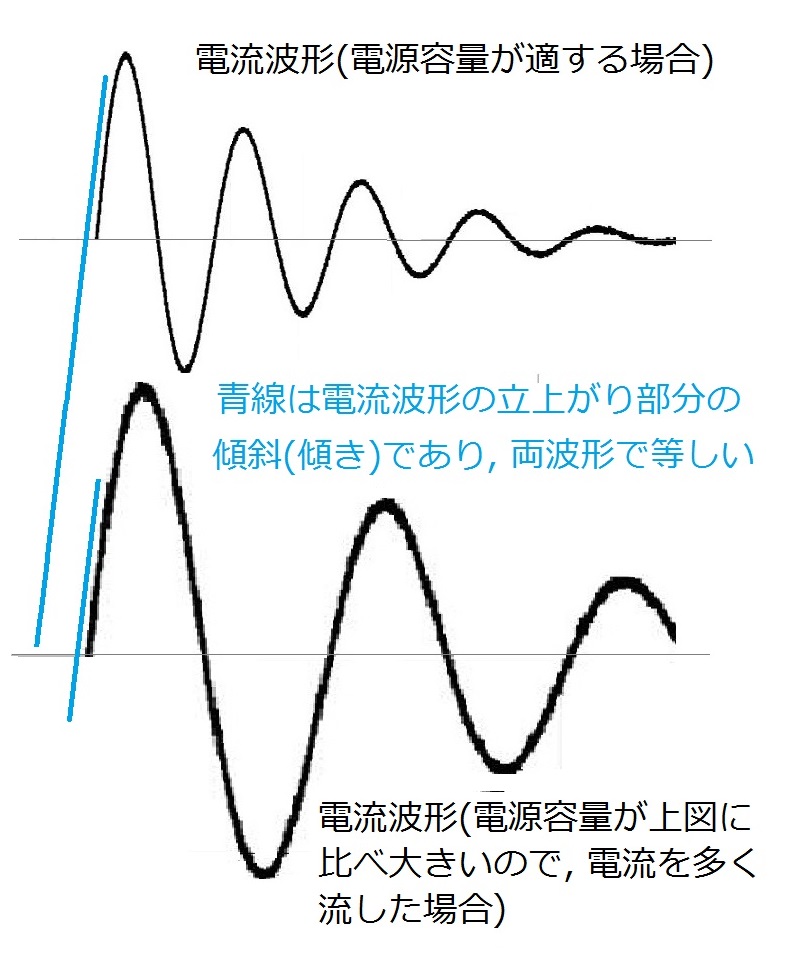

通常,電流波形の最大値近くで衝突させるため,電源容量を選ぶ(変える). 電流波形の最大値で薄板を衝突させると,電源エネルギーが最も多くコイル部分へ移送される(付録13参照).

電源容量を増加すると周期も長くなる.このため,電源容量だけ(電源のエネルギーを変えずに)増加すると,圧接しにくくなる.

このような場合,これまでの電源(容量)を使用し,電源のエネルギー(充電電圧)を大きくし,図3.10.6のように電流波形の立ち上がり部分の傾斜(時間変化率)

を改善すれば,圧接(溶接)することができる.この部分の傾斜が大きく(急に)なると磁束密度が急激に発生し,式(2.1)および式(2.2) からアルミ薄板に働く電磁力も大きくなる.

逆に,電源容量を減少すると周期は短くなる.これまでの電源のエネルギーで圧接する場合,充電電圧を増加する必要がある.

集約すると,最初に述べたようになる.

図3.8 積分器つきロゴスキーコイル(上)および磁束密度測定用サーチコイル(下)

図3.9 高電圧用電圧計

図3.10.1 放電電流波形例(1)(コンデンサ電源容量 200μF,1ターンコイル)

図3.10.2 放電電流波形例(2)(コンデンサ電源容量 200μF,1ターンコイル)

図3.10.3 放電電流波形例(3)(コンデンサ電源容量 24μF,1ターンコイル)

図3.10.4 放電電流波形例(4)(コンデンサ電源容量 12μF,1ターンコイル)

図3.10.5 放電電流波形例(5)(コンデンサ電源容量 24μF,6ターンコイル)

図3.10.6 放電電流(エネルギー)増加による波形立ち上がり部分の傾斜改善

●放電回路を解析し,放電電流(最大値)などの算出法を示す.コンデンサ電源,放電スイッチ,平板状ワンターンコイルからなる放電回路は,図3.11(左)

のようになる.Cはコンデンサの静電容量,Lは放電回路のインダクタンス,Rは放電回路の抵抗である.時刻 t=0のとき,コンデンサ電源は電圧Vo に充電され,

電流を I=0とし,スイッチを閉じる.その後,回路に流れる電流 I は次の微分方程式で表される(付録11).

d2I/dt2+(R/L)(dI/dt)+ I/(LC)=0 (3.1)

放電回路の抵抗が小さい,R2 ≪ 4L/C の場合について解くと,電流 I は次式で示され,減衰振動する.このような振動はRLC回路の自由振動と

呼ばれることがある.回路に抵抗Rが存在するため振動は次第に減衰する.

I=[Vo/(ωL)]e-Rt/2L sinωt (3.2)

=(2E/L)1/2 e-Rt/2L sinωt (3.3)

ここで,ωは減衰振動の角周波数である.ω2 =(1/LC)-(R/2L)2 であるが,抵抗Rが小さいので近似的に ω2

= 1/LC とする.E=CVo2/2 はコンデンサ電源が電圧Vo に充電されたときのエネルギーである.振動周期 T,回路インダクタンスLは次式となる.

T=2π/ω=2π(LC)1/2 (3.4)

L=T2/4π2C (3.5)

回路抵抗Rは対数減衰率から次のように求まる.回路に流れる電流波形説明図(図3.12)から,第1半周波および第3半周波の電流最大値を図のように I1

,I3とする.時刻 t=t1=π/2ω,t=t3=5π/2ω を式(3.2)へ代入すると,抵抗Rと関係する I1

と I3の比が得られる.

I1/I3=e(R/2L)(2π/ω) (3.6)

ln(I1/I3)=[R/(2L)](2π/ω)=RT/(2L) (3.7)

R=[T/(2π2C)] ln(I1/I3) (3.8)

電流 I の最大値 Im = I1 は以下のように求まる.式(3.2)へ t=T/4 および式(3.4)~(3.7)を代入すると,

Im =[(2πCVo)/T] exp [-(1/4) ln(I1/I3)] (3.9)

ここで,コンデンサ容量C,充電電圧Voは既知である.電流波形から周期Tおよび ln(I1/I3)を測定して式(3.9)へ代入すれば,電流最大

値 Im が求まる.

コイル上に被溶接材(アルミ板など)がある場合,放電回路の等価回路は図3.11(右)のようになる(付録12).Cはコンデンサの静電容量,Le はコイルと被溶接材が

電磁結合している状態でのコイル部分のインダクタンスである.Lr は他の部分のインダクタンス,Re はコイルと被溶接材が電磁結合している状態での放電回路の

等価抵抗である.Lr にはコンデンサの内部インダクタンス,スイッチ部分のインダクタンス、配線部分のインダクタンスが含まれる.R=Re ,L=Le+Lr とおけば,

前述の解析結果が使える.ただし,L=Le+Lr が時間と共に変化するので,結果は概算値になる.

コンデンサ電源に充電された静電エネルギーがコイル部分へ磁気エネルギーとして移って被溶接材に電磁力が発生する.コンデンサ電源に蓄えられた静電エネルギーがコイル

部分へ移る割合は,Le /(Le+Lr )に比例する(付録13).電源のエネルギーを効率よくコイル部分へ移送するためには,インダクタンスLr をLe に比べて小さくする

必要がある.時間的には,電流の最大値で被溶接材(アルミ板)を衝突させると電源エネルギーを効率的に使うことができる.電流最大後しばらくは,被溶接材(アルミ板)

に電磁力がほとんど働かない(アルミ板の両側に高密度磁束がほぼ一様に発生している)状態である.その後,磁束が減少すると,アルミ板には電磁力が逆向きに働く(図2.1(下図)).

また,磁気エネルギーの一部は静電エネルギーとして電源へ移る.

図3.11 放電回路(左:被溶接材なし)および等価回路(右:被溶接材あり)

図3.12 等価回路に流れる電流波形説明図

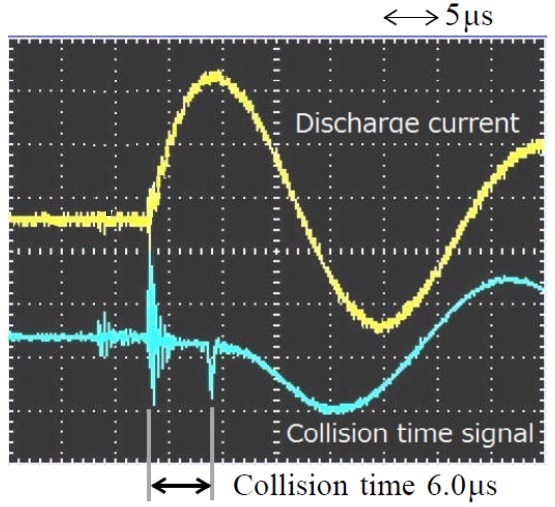

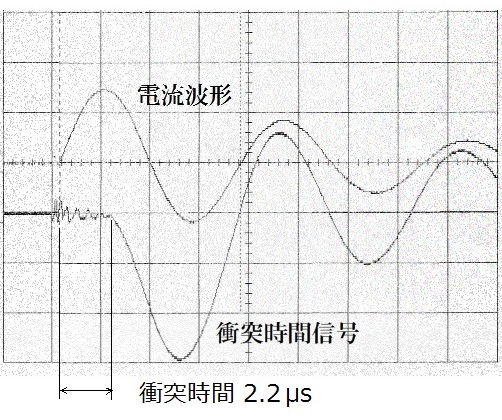

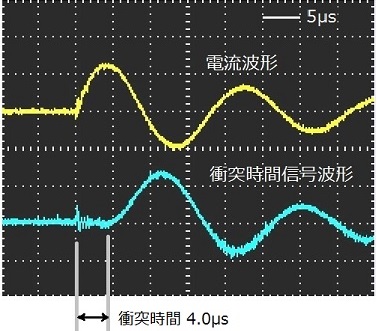

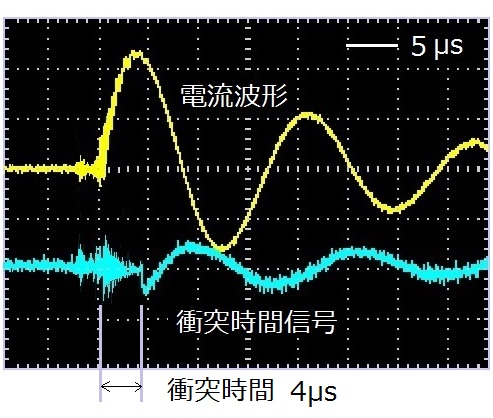

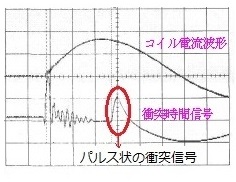

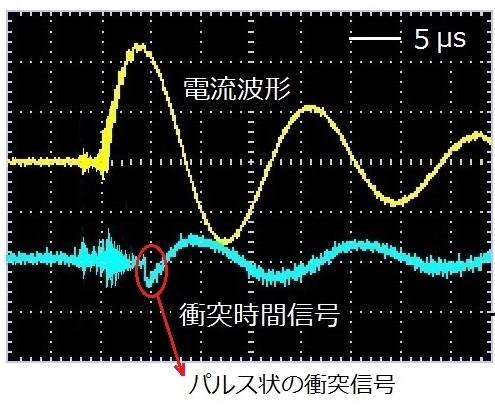

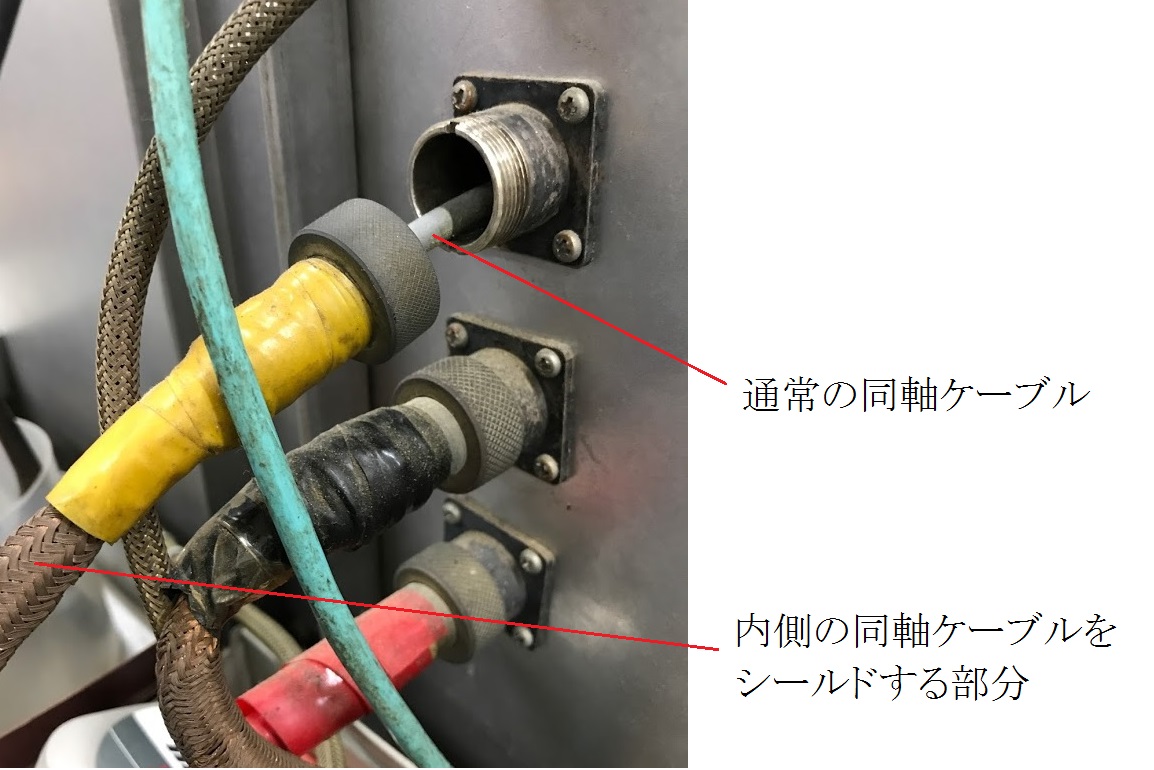

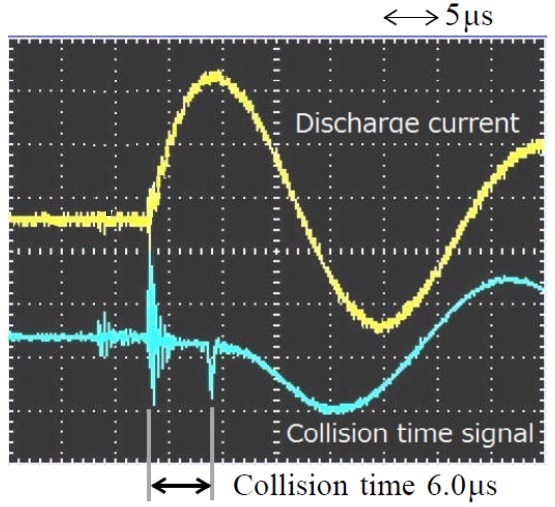

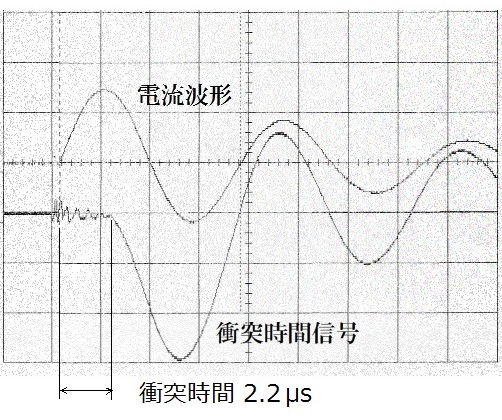

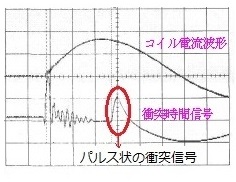

●アルミ薄板が金属薄板へ衝突する時間を測定する方法を図3.13に示す.コイル電流に垂直な断面図であり,溶接前に2枚の薄板端にリード線が出ている.

このリード線は同軸ケーブル,測定回路を経てオシロスコープに接続されている(図3.1 参照).この衝突時間信号をコイル電流と同時にオシロスコープで観測した

波形例を図3.14に示す.二枚の薄板が衝突(接触)すると,電磁ノイズの後にパルス状の衝突信号が観測されることがある(付録7参照).

衝突時間は,衝突パルス信号の出現時間と同時観測したコイル電流の流れ始め時間の差で求まる.ノイズの後にパルス状の衝突信号が観測されない場合も同様に求まる.

アルミ板はコイル電流波形の最大値付近で金属板に衝突している.衝突速度は200~400m/sと推定される.

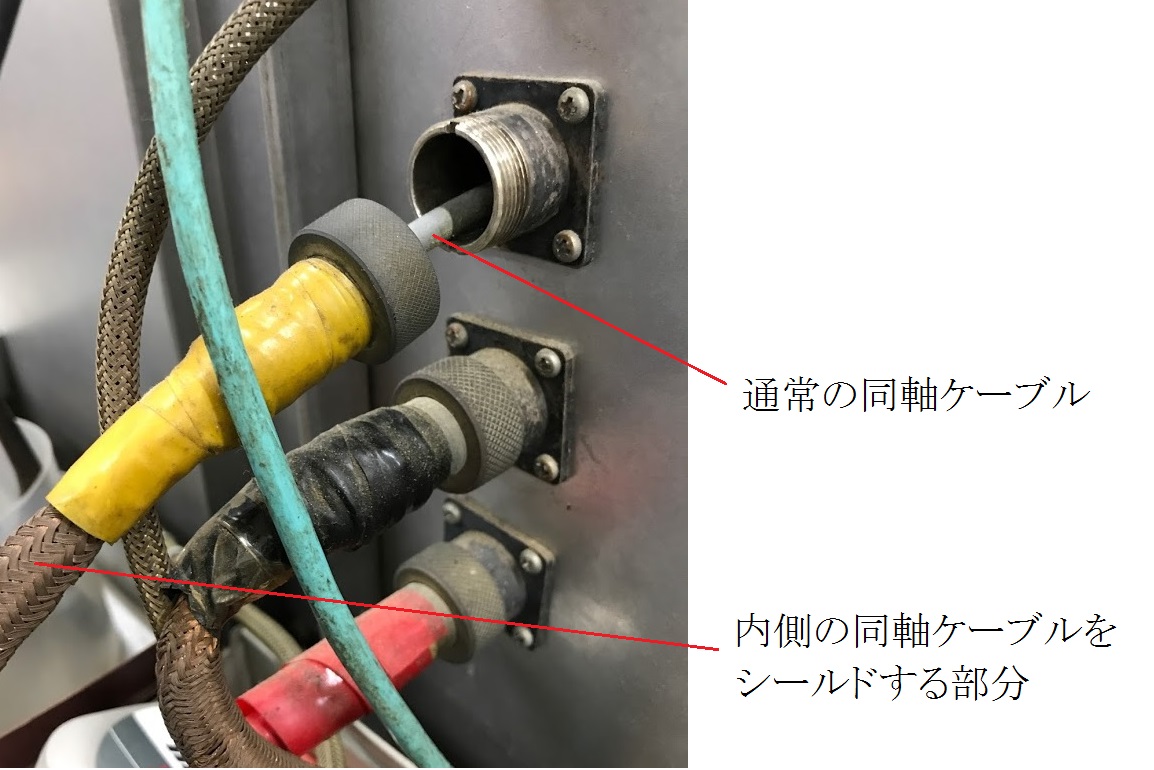

観測用のオシロスコープは,ノイズの影響を減らすため,シールド室内に置かれている(図3.15).通常,シールド室は接地されている.

観測用同軸ケーブルは外側がさらにシールドされ,このシールド部分はシールド室に接続されている.観測用同軸ケーブルは3重構造の同軸状ケーブルである.

観測用同軸ケーブル(3重構造の同軸状ケーブル)をシールド室へ導く部分を図3.15(下図)に示す.

シールド室内へ導入する商用電源(交流100V)の配線部分には,これを伝わって進入するノイズを減らすため,途中にシールド付き絶縁トランスも使われる.

各種の電磁ノイズ対策をしているが,ノイズの制御は困難であり,図3.14のように実験ごとに多かったり,少なかったりする.

図3.13 アルミ薄板が鋼(金属)薄板へ衝突する時間の測定法(コイル電流に垂直な断面)

図3.14 コイル電流および衝突時間信号波形例

図3.15 シールド室(上左),シールド室内のオシロスコープ(上右)および観測用同軸ケーブル(3重構造の同軸状ケーブル)(下)

●圧接(シーム溶接)された試料(継手)の引張せん断強さを調べる引張試験装置の外観を図3.16に示す.試料から切り出した試験片を装置中央部分に取り付け,上下方向

に引張る装置である.引張られた試験片が,接合部分ではく離するか,接合部分以外で破断すると,そのときの最大荷重(力)が表示される.接合部以外

で破断した試験片の例を図3.17に示す.圧接された銅箔などの試験例を図3.18,図3.19に,スポット溶接部分の試験例を図3.20に示す.

図3.16 引張試験装置の外観

図3.17 引張試験後の試験片の例

図3.18 箔(圧接部)の引張試験例(母材破断)

図3.19 ピール引張試験後の試験箔の例(母材破断)

図3.20 スポット溶接部分の引張試験片の例

●圧接(シーム溶接)された試料(継手)接合部の電気抵抗を測定する装置の外観を図3.21に示す.小試料をケルビン端子を用いて4端子測定する装置である.

積層アルミニウム箔接合部から切り出した試料を測定する状態を図3.22に示す.

図3.21 電気抵抗測定装置の外観

図3.22 積層アルミニウム箔接合部の電気抵抗測定例

●アルミなど金属薄板へ高密度磁束を急激に加えて電磁圧接すると,薄板に大きな電磁力が働く.この反作用として,コイル中央部分(直線部分)

にも大きな電磁反発力が作用する.このため,コイルは固定されているが,コイル中央部分は多少変形する.この変形量は表面粗さ測定器を用いて測定される.

コイル変形量の測定状態を図3.23に示す.変形量は,コイル中央部分に沿って自動的に測定される.

図3.23 表面粗さ測定器によるコイル中央部分の変形量測定

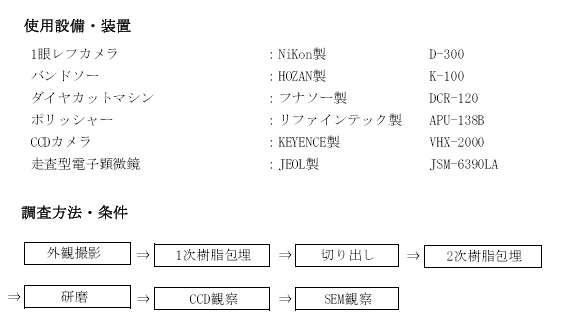

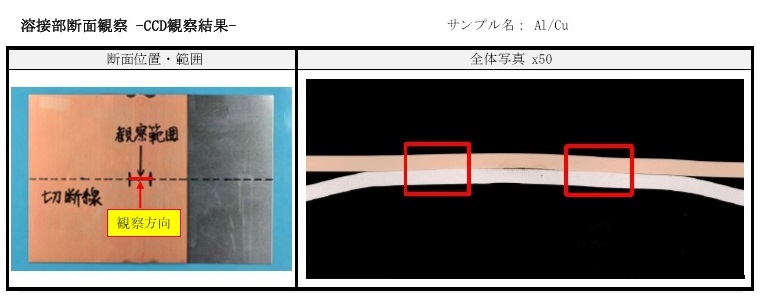

圧接された接合断面の観察方法を以下に示す.

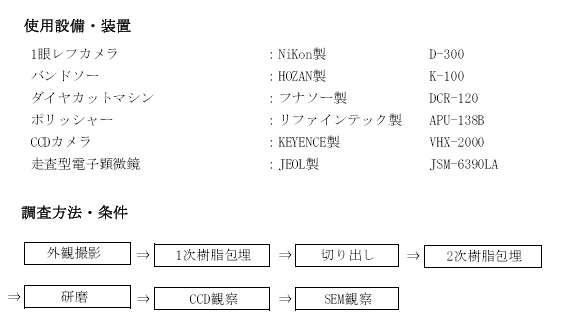

●ここでは,専門業者に依頼して圧接断面を顕微鏡で観察する例を簡単に示す.

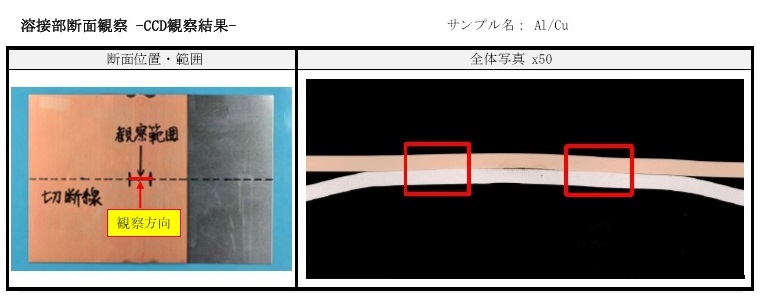

業者の使用設備,装置,調査方法,条件は図3.22上図,断面観察位置,範囲,結果の例などは図3.22下図のとおりである.

断面観察位置,範囲などはこちらで指定する.樹脂包埋は切り出しの前後に行われる.カメラ撮影された下図右の赤線部分は接合部分であり,

通常,さらに拡大して電子顕微鏡で観察される.

図3.22 圧接断面を顕微鏡で観察する方法例(業者に依頼する場合)

放電回路を実際に放電したときの動画を以下に示す.

●並列充電直列放電装置および10ターンコイルを用いて放電したときの動画である.

動画(写真)中央の白三角をクリックすると見ることができる.充電する時間に比べて放電する時間が非常に短く,放電を見逃し易いので,注意してください.

放電ギャップスイッチからの光が見える.ギャップスイッチは2箇所にあり,同時に放電する.動画には音声も少し入っている.

再度見る場合は左下の戻り記号をクリックする.現在,動画についてはテスト中で,今後いろいろ改良する予定です.

これらの動画は,都立高専(私の研究室)の卒業生八巻さんに依って撮影,製作された.