図12.1 重ねたアルミニウム薄板をシーム溶接する方法(説明図)

●電磁シーム溶接法とは,アルミニウム薄板などを点状でなく,線状に連続して溶接する方法である.先ず,下図を用いて溶接する方法を簡単に説明する.

図12.1 重ねたアルミニウム薄板をシーム溶接する方法(説明図)

(1) 溶接するアルミニウム板を2枚重ねて置く.

(2) 板のまわり(外側)に太い銅線を曲げたコイルを置いて固定する.コイルは青色で描かれている.

(3) コイルに特別な電源とスイッチを接続する.

(4) スイッチを入れ,コイルに大きな電流を瞬間的に流す(流れる電流はパルス電流などと呼ばれる).

(5) こうすると,コイルのまわりに強い磁界が急に発生する.発生する磁界は赤色の磁力線で描かれている.

(6) 瞬間的に発生した磁界は,重ねたアルミニウム板の両側に加わるが,板の中へ入りにくい性質がある.

(7) 磁界がアルミニウム板の中へ入れないのは,板の中にも電流が流れ,磁界の浸入を防ぐからである.

(8) コイルとアルミニウム板の間の磁界は,コイルに流れる電流とともに大きくなるので,広がろうとする.

(9) アルミニウム板には,両板を圧するように電磁力が働く.両板自身も流れる電流で瞬間的に加熱される.

(10)加熱されたアルミニウム板は,瞬間的に働く大きな電磁圧力で,コイルに沿って直線状に溶接される.

このような溶接(法)が電磁シーム溶接(法)である.「電磁」とは,アルミニウム板に電磁力が働く

こと,アルミニウム板の中に自然に電流が流れる現象を電磁誘導と呼ぶことに基づいている.

「シーム」とは縫い目という意味であり,シーム溶接は,縫い目のように連続して溶接することである.

補足

1…電流が一周して流れる部分は電気回路(または回路)と呼ばれる.

2…通常,使用する特別な電源は充放電用コンデンサ電源である(直流や交流電源ではない).

3…大きな電流を瞬間的に流し,磁界を急激に発生させるため,コンデンサ電源,巻数1のコイルなどを使用する.

4…アルミニウム板の中に自然に流れる電流は,渦電流または電磁誘導電流と呼ばれる.

5…アルミニウム板に換えプラスチック板を置いた場合,プラスチック板に電磁力が働かず,この方法では溶接できない.

6…磁界を磁束密度,磁力線を磁束(磁束線)としたいが,「理科」の学習でよく知られた磁界と磁力線を用いて説明した.

7…溶接したアルミニウム板は溶けないので.このような溶接法は圧接(電磁圧接)と呼ばれている.

●次に,この溶接法の特徴を.一般的な溶接法と比較して述べる.

一般的な金属板の溶接法には,アーク溶接,抵抗溶接,レーザ溶接,超音波接合,摩擦圧接などがある.

一般的には,溶接したい部分に熱を加えて溶かしたり,摩擦しながら加熱すると共に圧力を加えたりして行われる.この結果,

溶接した部分に見た目には分からない熱による悪い影響(特にアルミニウム板と銅板などを溶接する場合)が残る.これに対し,

電磁シーム溶接法では,短時間(約1万分の1秒)に溶接できる.

溶接直後に手で触れても熱くない.板を溶接した部分の断面を,顕微鏡で数十ミクロン程度に拡大して見ると,2枚の板が互いに絡み合うように接合する.

また,アルミニウム板を図12.1のように重ねて置くとき,その間に1mm程度の間隙を設けると,電磁力を受けた

アルミニウム板は,互いに高速で衝突する.このとき,アルミニウム板の衝突面から金属蒸気(金属ジェットと呼ばれる)が発生し,

溶接する表面がクリーニングされる.

従って,以下のような優れた特徴がある.

(1) 溶接した部分に熱による悪影響がほとんど残らない.

(2) 溶接時間が短いので,大量生産に向いている.

(3) 溶接する電気料金も安い.

(4) 特別な電流(渦電流)が流れやすい銅やアルミニウム板が溶接しやすい.

(5) アルミニウム板と銅板も容易に溶接できる.

(6) 溶接部分の接合力が強い.引張試験してもはがれない.

(7) 買ってきたアルミニウム板をそのまま溶接できる.

●コイルへ大きな電流を瞬間的に流すため,コンデンサ電源と呼ばれる電源を用いる.電源を充電し,スイッチを閉じ,コイルへ放電し,

大電流を瞬間的に流して溶接する.電源から流れる電流は非常に短時間で減衰してなくなる.

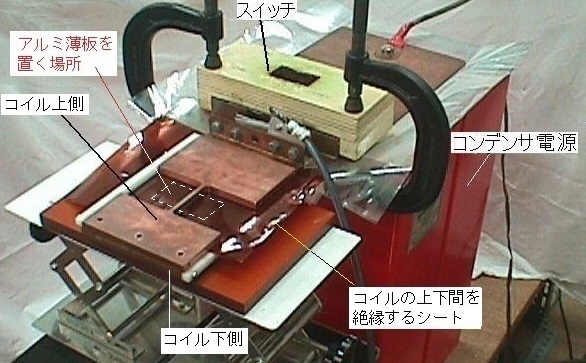

図12.1に相当する実際の装置例を図12.2に示す.実際のコイルはH字形であり,中央部分が細い直線状になっている.

この間には2枚の絶縁シートが入っている.絶縁シートの間に重ねたアルミニウム板を入れ,コイルとともに固定する.コイル下側部分だけを図12.3に示す.

電流は,コイル中央部分(上側)に流入し,コイル中央部分(下側)から流出する.この中央部分に電流が集中して流れ,強い磁界が発生する.

このようなコイルは平板状ワンターンコイルと呼ばれている.流れる電流の最大値は150kA以上であるが,流れる時間は短時間(約1万分の1秒)である.

実際に薄板を溶接するコイルは,図12.1のように太い銅線を曲げたコイルではなく,図12.2のようなH字形またはE字形の平板状コイルが用いられる.

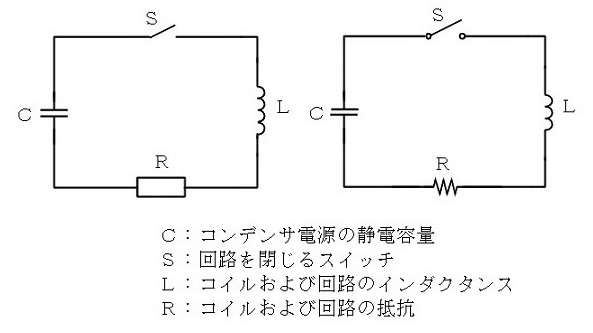

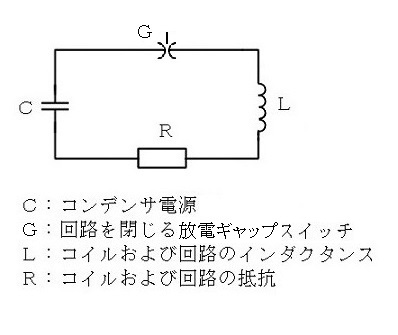

●溶接用電流を流す回路はコンデンサ放電回路,流れる電流は放電電流と呼ばれる.アルミニウム板がない場合のコンデンサ放電回路を 電気用図記号で記述した回路図例を図12.4に示す.最近の中学校理科などで学習する回路抵抗などの書き方は左側であるが, 私達の年代を中心に右側のような書き方をする人も多い.この報告でも両書き方が混在している. 「C」を単にコンデンサ電源またはコンデンサと呼ぶことが多い.この回路図は,基本的にC(コンデンサ),L(インダクタンス),R(抵抗)から構成される. アルミニウム板がある場合も同様である.スイッチSを閉じた後の回路図を扱う場合,閉じたスイッチSを省略することがある.また,スイッチとして高電圧大電流用の 放電ギャップスイッチが使われる場合,図12.5のように描かれることがある.

図12.2 アルミニウム薄板をシーム溶接する装置

図12.3 コイル下側部分(上側部分と重ねてワンターンコイルとなる)

図12.4 コンデンサ放電回路(アルミニウム板なし)の記述例 (1)

図12.5 コンデンサ放電回路(アルミニウム板なし)の記述例 (2)

●図12.2に示す装置は,重ねたアルミニウム板の両側(両面)へ強い磁界(磁力線)を加えて溶接する.このような装置は初期段階で使われていた. 現在は主に,磁界を重ねたアルミニウム板の片側(片面)だけに加えて同様に溶接している.この HP でも,主に片側(片面)だけに加える方式について述べる. なお,電磁シーム溶接,電磁溶接は溶接業界などで,電磁圧接,電磁接合などは学会関係などで, 英語では Magnetic pulse welding, Electromagnetic pulse welding, Electromagnetic welding などがよく使われる.