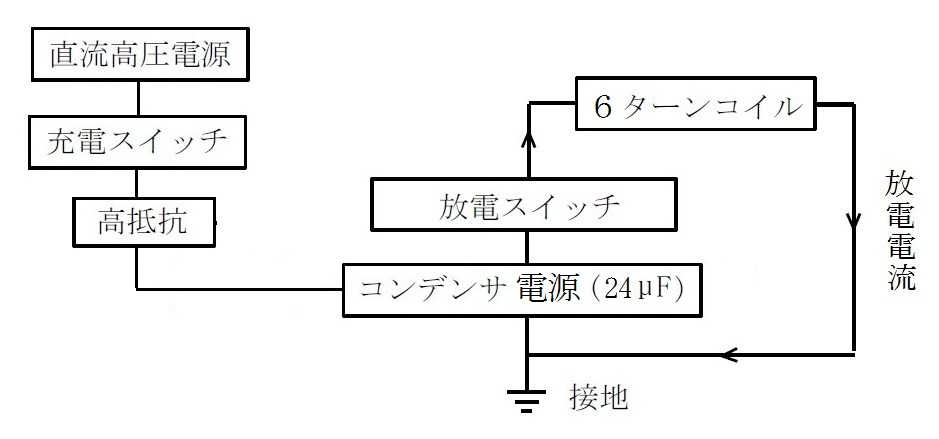

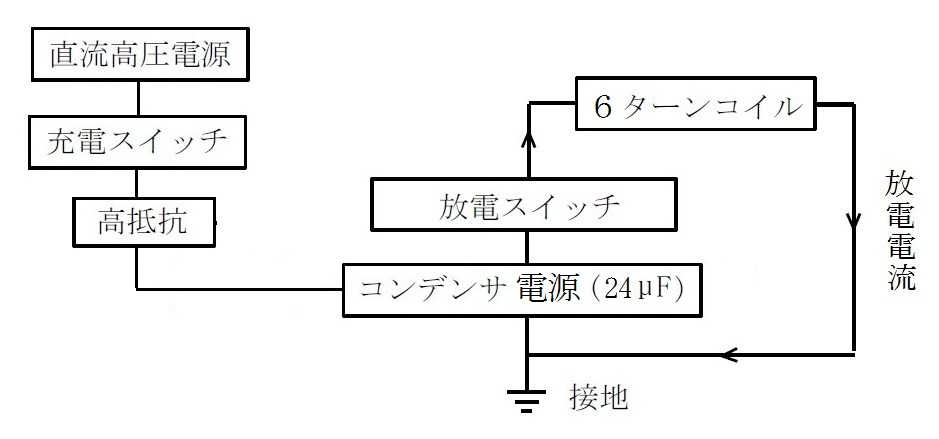

図9.1 平板状6ターンコイル用のコンデンサ放電装置構成図

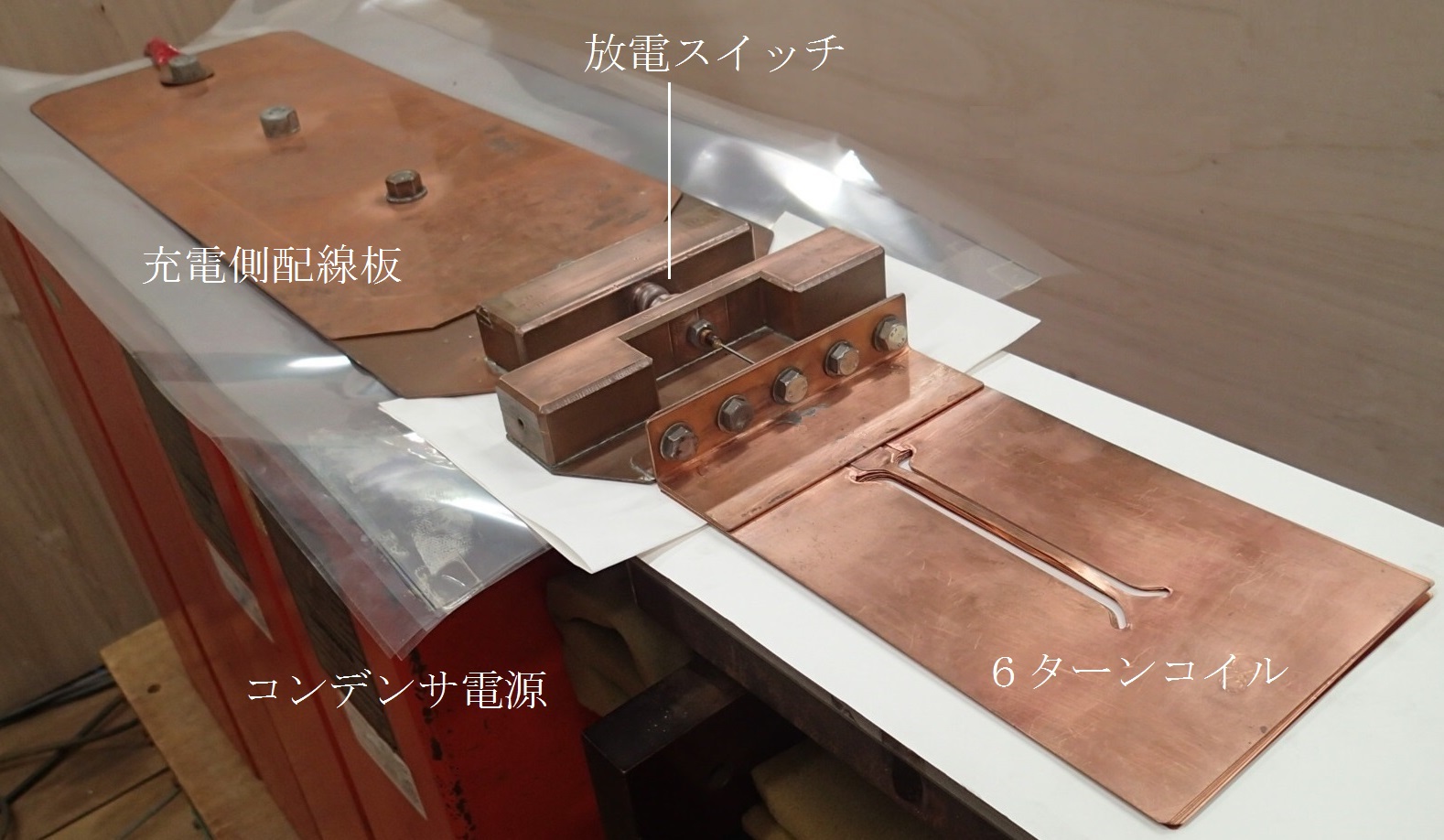

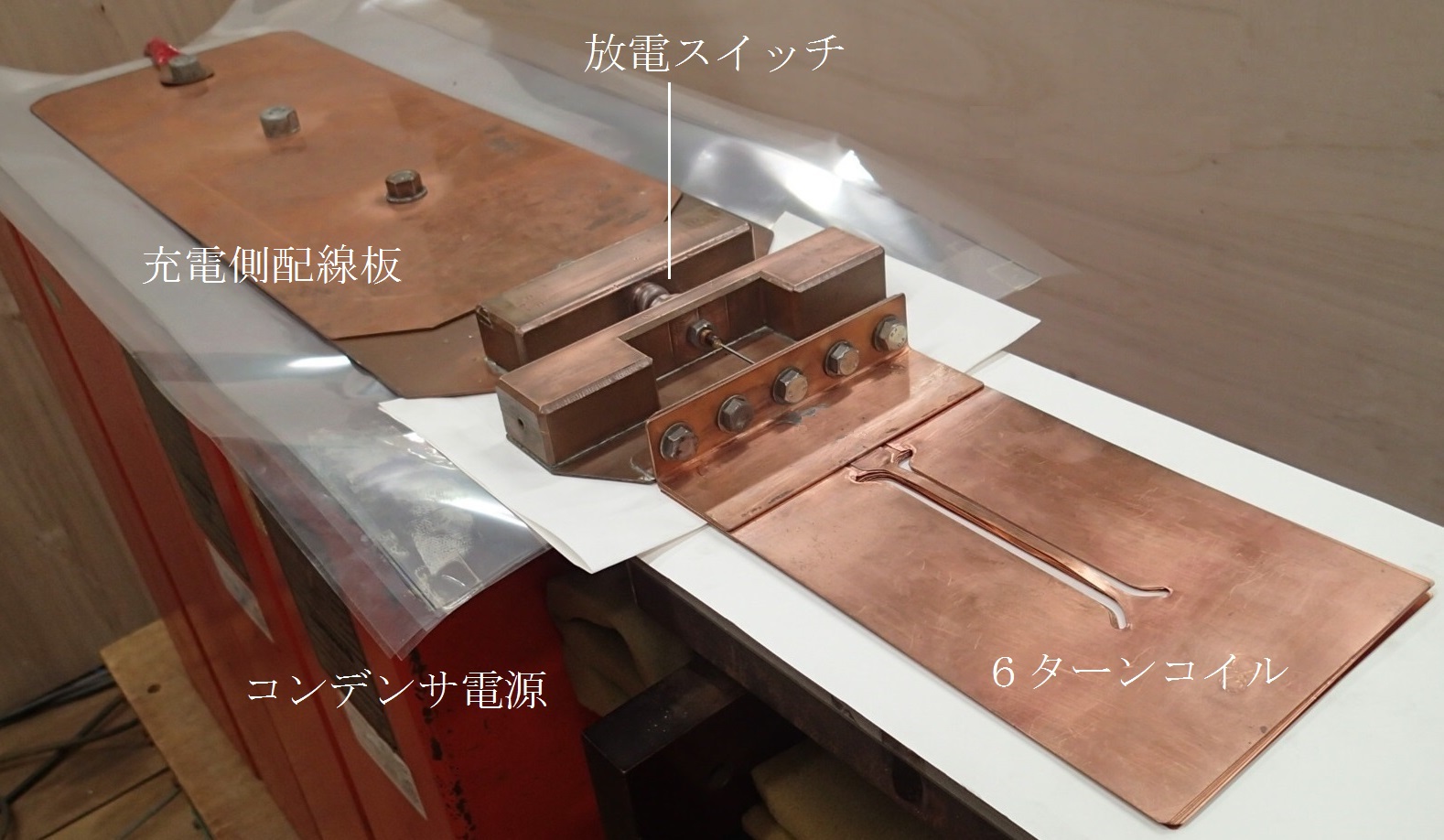

図9.2 平板状6ターンコイル用のコンデンサ放電回路(外観)

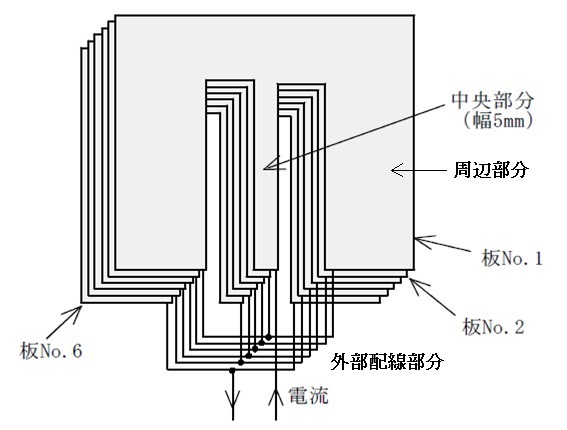

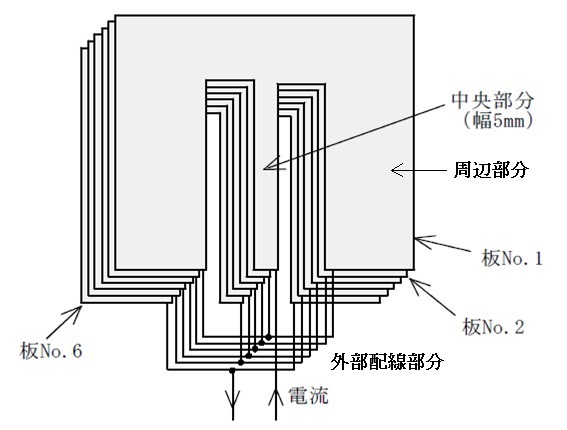

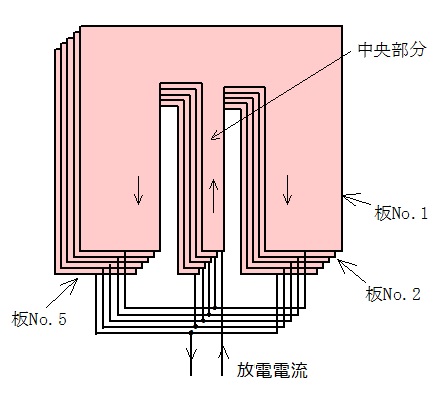

図9.3 平板状6ターンコイル概略図(E字形コイル)

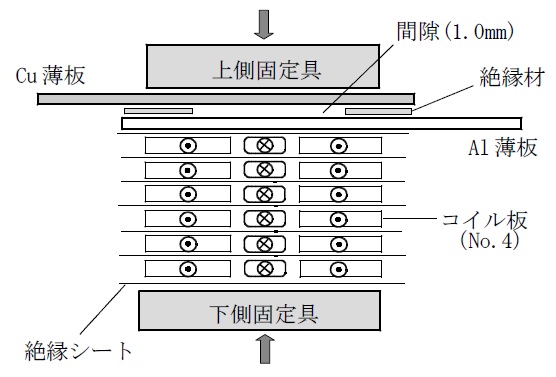

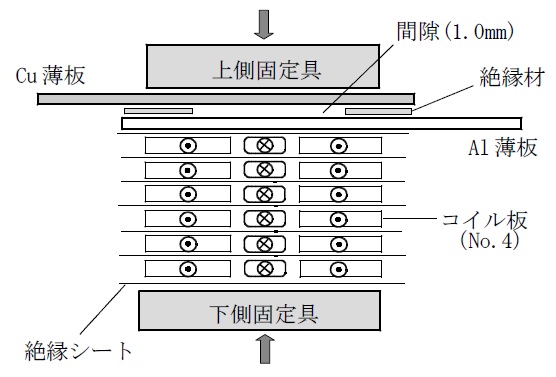

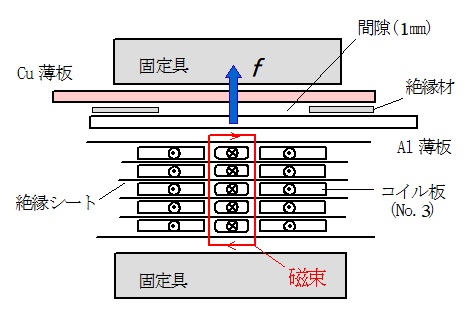

図9.4 コイルおよび圧接する薄板の固定例(断面図)

平板状の多数ターンコイル(E字形)を使用した金属薄板の電磁圧接(シーム溶接)には以下の特徴がある.ここでは,間隙を設けて高速衝突させる場合について示す.

①圧接(シーム溶接)に必要な放電電流の大きさを減らすことができる.例えば,平板状ワンターンコイルでは,溶接に最大値100~200kAの放電電流を必要とするが,

平板状6ターンコイルでは,これを約1/6に減らせる.

②放電電流値を下げても,条件により従来と同様に溶接(圧接)できる.

③高密度磁束を急激に発生させるため,コイルターン数(インダクタンス)の増加に対して,コンデンサ電源の容量を減少させる.

④放電回路(装置)をワンターンコイルの場合のように極端に低インダクタンス化する必要がない.

⑤コンデンサ電源から多数ターンコイルへのエネルギー移送効率がワンターンコイルの場合に比べ良くなる.

⑥コンデンサ電源を放電させるギャップスイッチを小型化でき,消耗も減少する.また,放電スイッチとして半導体スイッチの使用が容易(安価)となる.

⑦多数ターンコイルは絶縁された多数の薄いコイル板(E字形)を重ねて作られる.各コイル板の厚さ,材質などを自由に選べる.

ただし,各コイル板同士をなるべく低インダクタンスになるように接続(はんだ付け)する.

⑧圧接(シーム溶接)した接合界面には,ワンターンコイルの場合と同様の波状模様が見られる(図9.15).

⑨多数ターンコイル(E字形)の最上コイル板の中央部分に溝を設けると,接近並列シーム溶接用コイルとして使用できる.

⑩多数ターンコイルを使用し,圧接用両薄板をコイル両端へ接続し,放電電流の最大値近くで両薄板を衝突させると,

放電電流を,両薄板の衝突部分を含む短絡回路へ転流することができる.両薄板は,高速機械式短絡スイッチとして働くと共に従来どおり圧接される.

⑪多数ターンコイルを開発する最終的な目的は,放電電流値を下げ,放電スイッチとしてサイリスタスイッチを使用することである.

平板状の多数ターンコイルを使用し,コイルへ流す電流値を下げ,これまでと同様に電磁圧接した結果はすでに多数報告されている (文献は こちら ).ここでは,E字形の6ターンコイル,8ターンコイル,10ターンコイル, 薄い5ターンコイルなどを用いた実験結果を順に示す.ターン数を8以上にすると放電電流を急激に流す工夫が必要になる. コイル全体を薄くした5ターンコイルでも圧接に必要な放電電流値を減らすことができる. なお,本校で使うこの種のコイルはヤマキ金型(こちら)で製作された.コイル製作など必要な場合は,直接お問い合わせください.

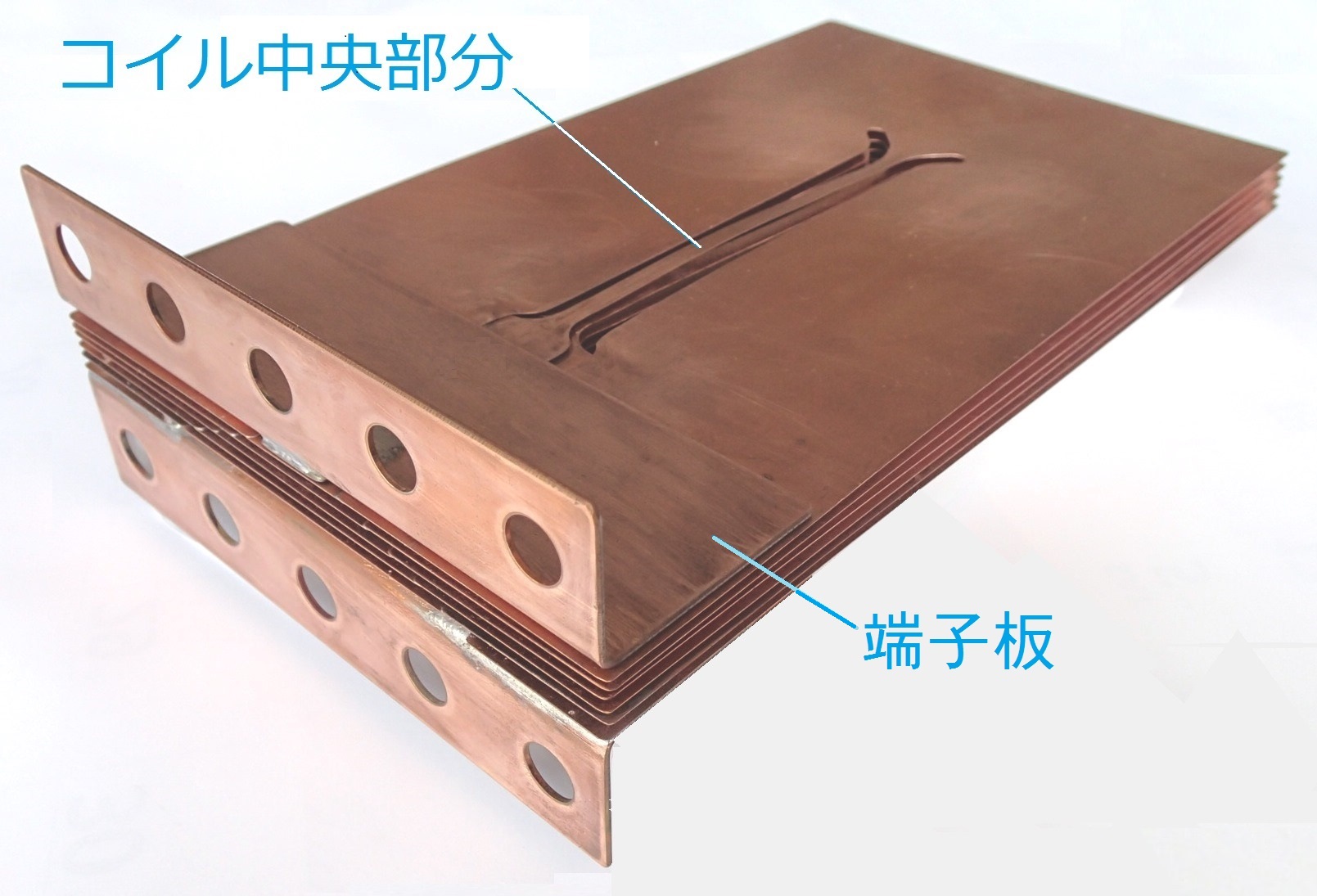

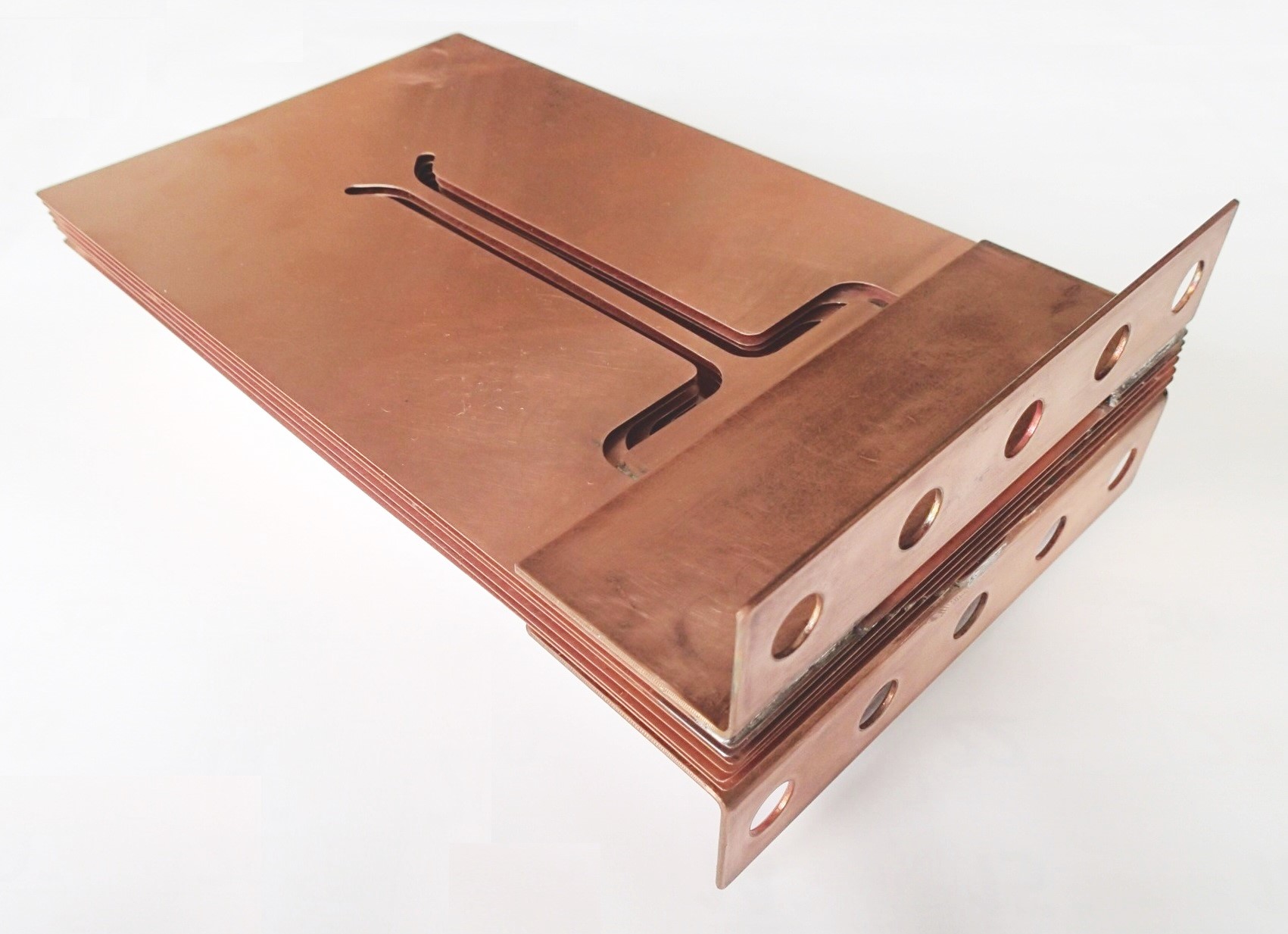

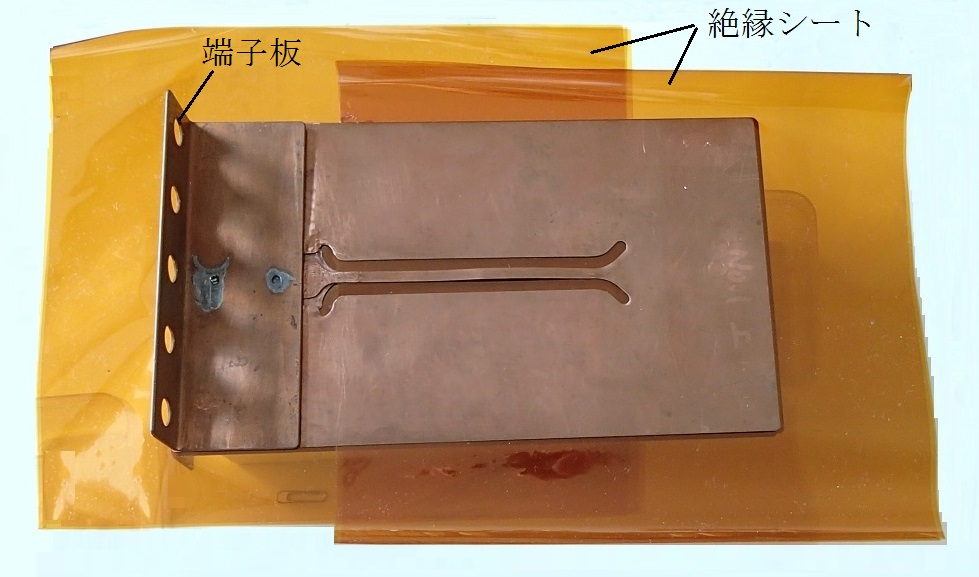

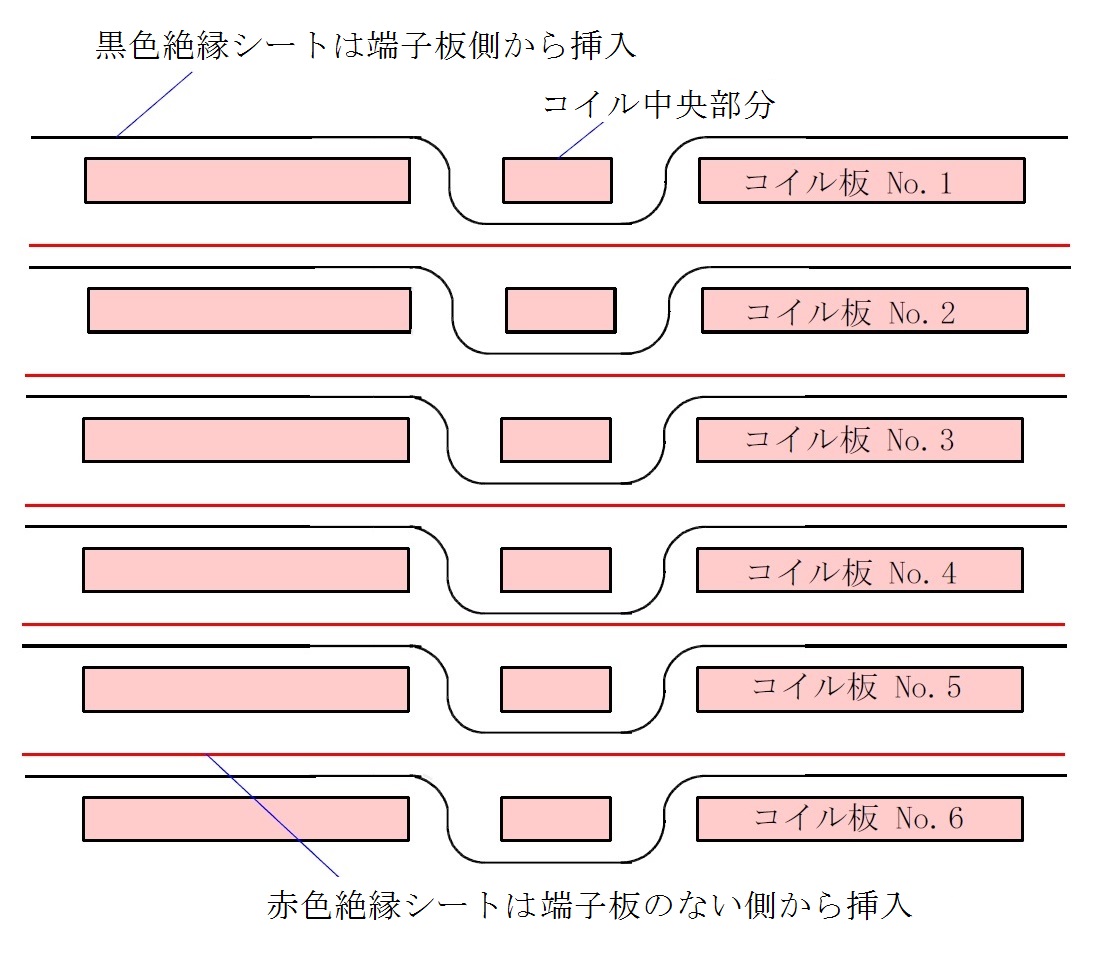

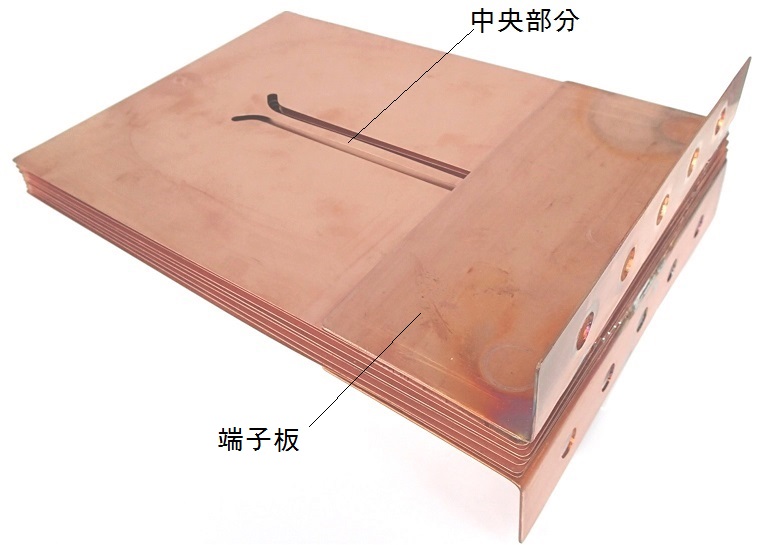

●直線状に圧接(シーム溶接)する平板状6ターンコイル用のコンデンサ放電装置構成図を図9.1に,放電回路(外観)を図9.2に示す. コンデンサ電源(コンデンサ4台並列接続,並列容量24μF),放電ギャップスイッチ(付録18参照)および6ターンコイルは図9.2のように配置され,放電回路を構成する. 放電回路上側の固定具,絶縁材の一部は取り外されている.6ターンコイル(各コイル板)の概略図を図9.3に示す.概略図の場合,コイルは それぞれ絶縁された6枚のコイル板(No.1~No.6)からなり,ぴったり重なっている.電流は板No.1 の細長い中央部分(幅5mm)へ上向きに流入し, 幅の広い両側の周辺部分から下向きに戻る.この電流は板No.1の下部で合流し,再び板No.2 の中央部分を上向きに流れる.電流はこのようなターンを6回繰り返し, 板N0.6の周辺部から流出する.コイル中央部分には,電流が6層に重なって直列に流れる. このようなコイルおよび圧接する薄板(アルミ,銅薄板)の固定する例を図9.4(断面図)に示す. 6ターンコイルにすると,従来のワンターンコイルに比べ,圧接に必要なコイル電流は約1/6に減少し,コイル(中央部分)には同様の高密度磁束が発生する. ただし,各コイル板同士の配線接続では,図9.3のように細い線などを使ったコイル板同士の外部での配線はされない.理由は,細い線などを使った配線部分のインダクタンスが 大きくなり,電源エネルギーがコイル中央部分(高密度磁束発生部分)へ効率的に移送されないからである.エネルギーは外部配線部分で無駄に使われる. 詳細はこちら に示されている.

図9.1 平板状6ターンコイル用のコンデンサ放電装置構成図

図9.2 平板状6ターンコイル用のコンデンサ放電回路(外観)

図9.3 平板状6ターンコイル概略図(E字形コイル)

図9.4 コイルおよび圧接する薄板の固定例(断面図)

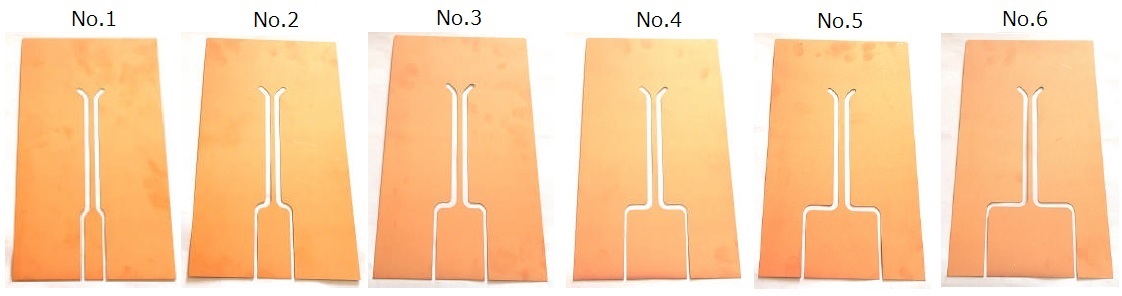

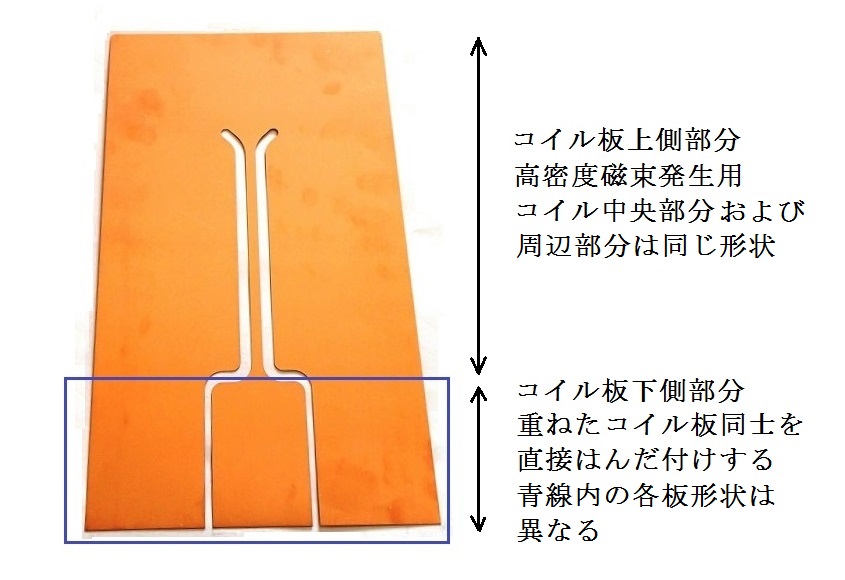

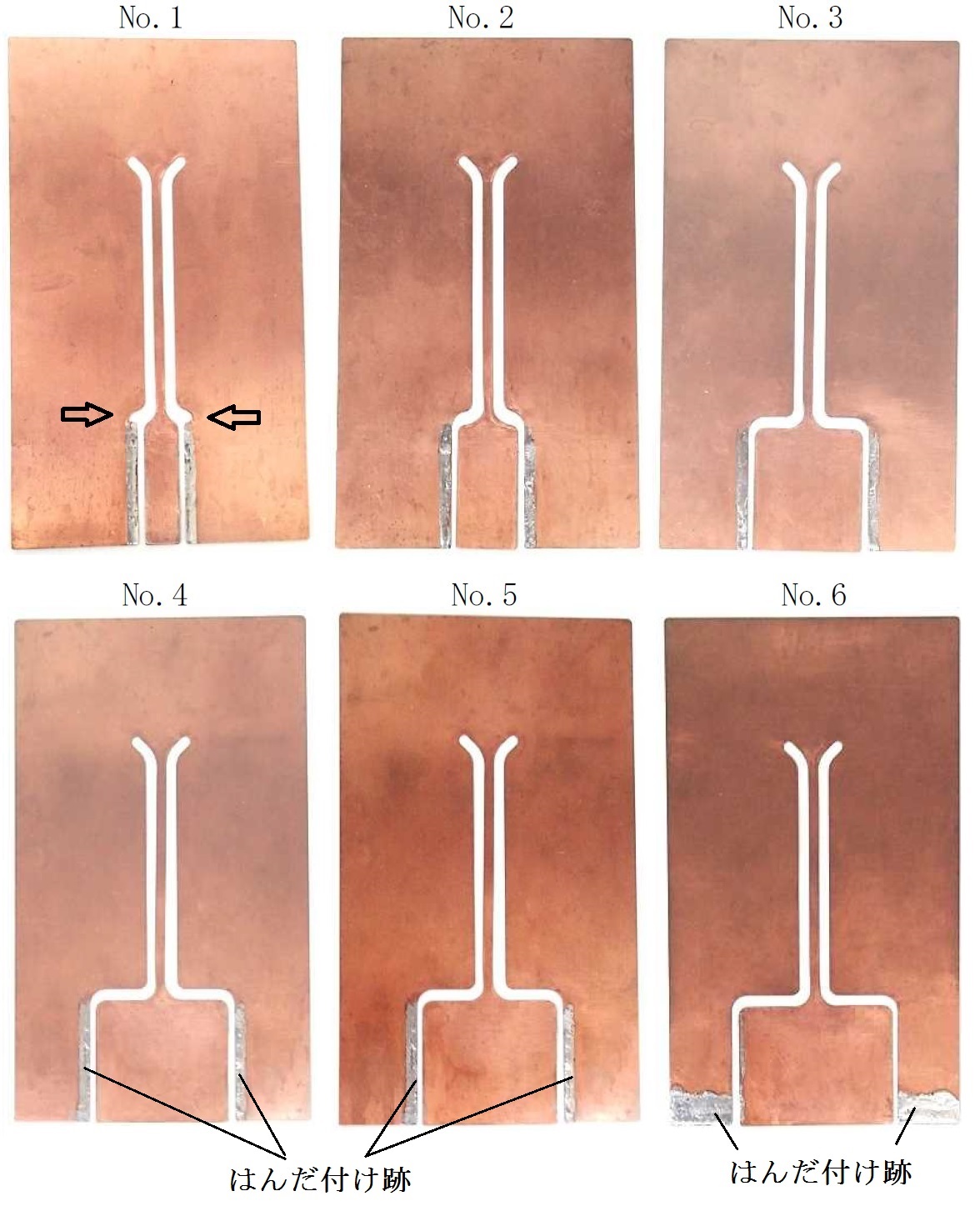

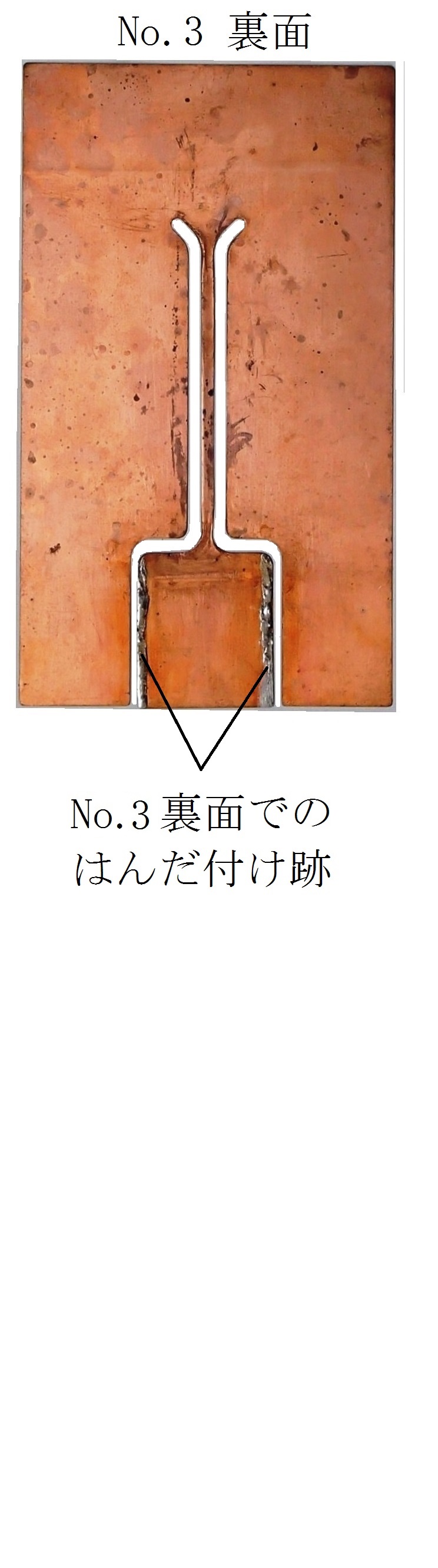

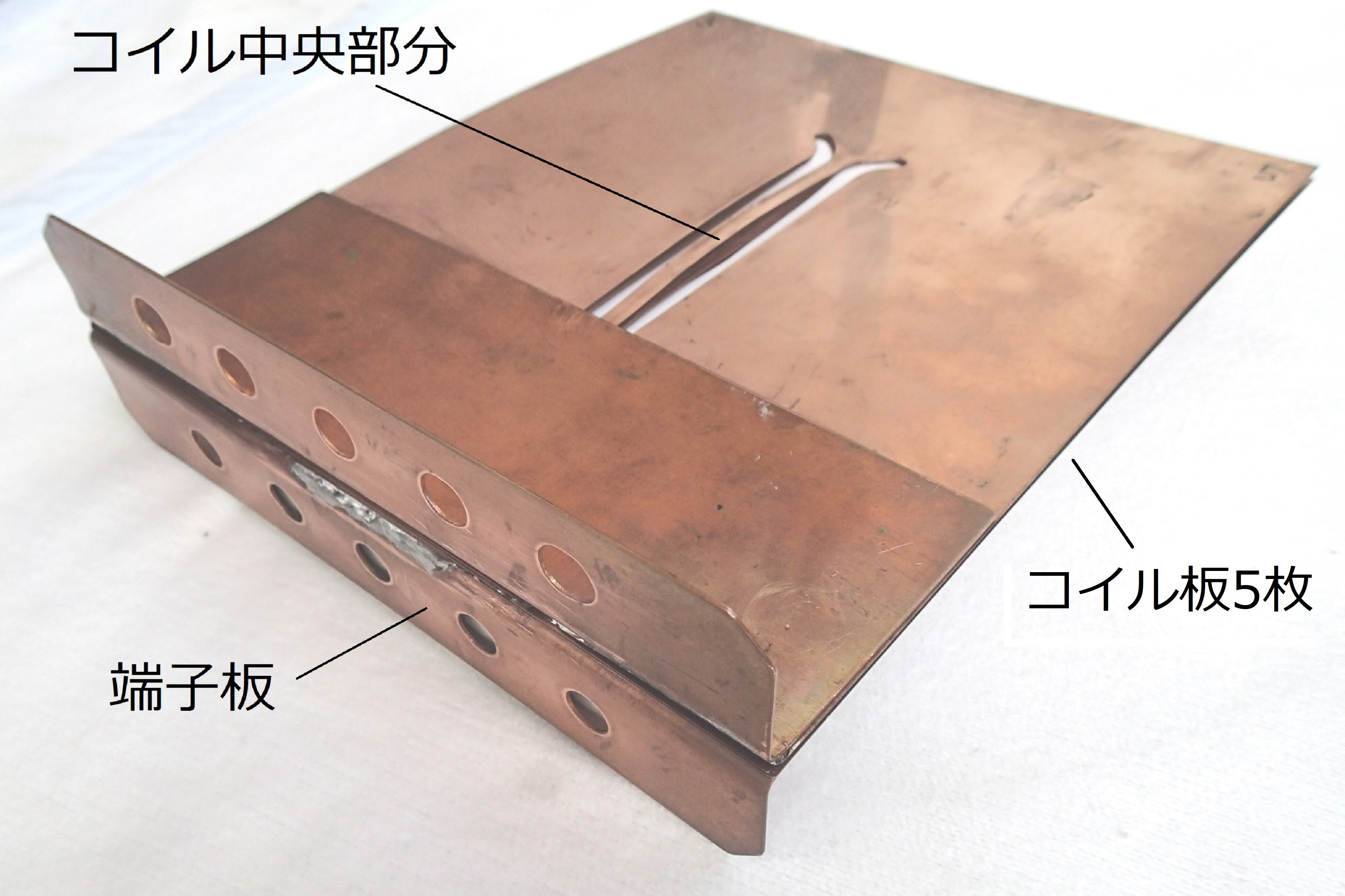

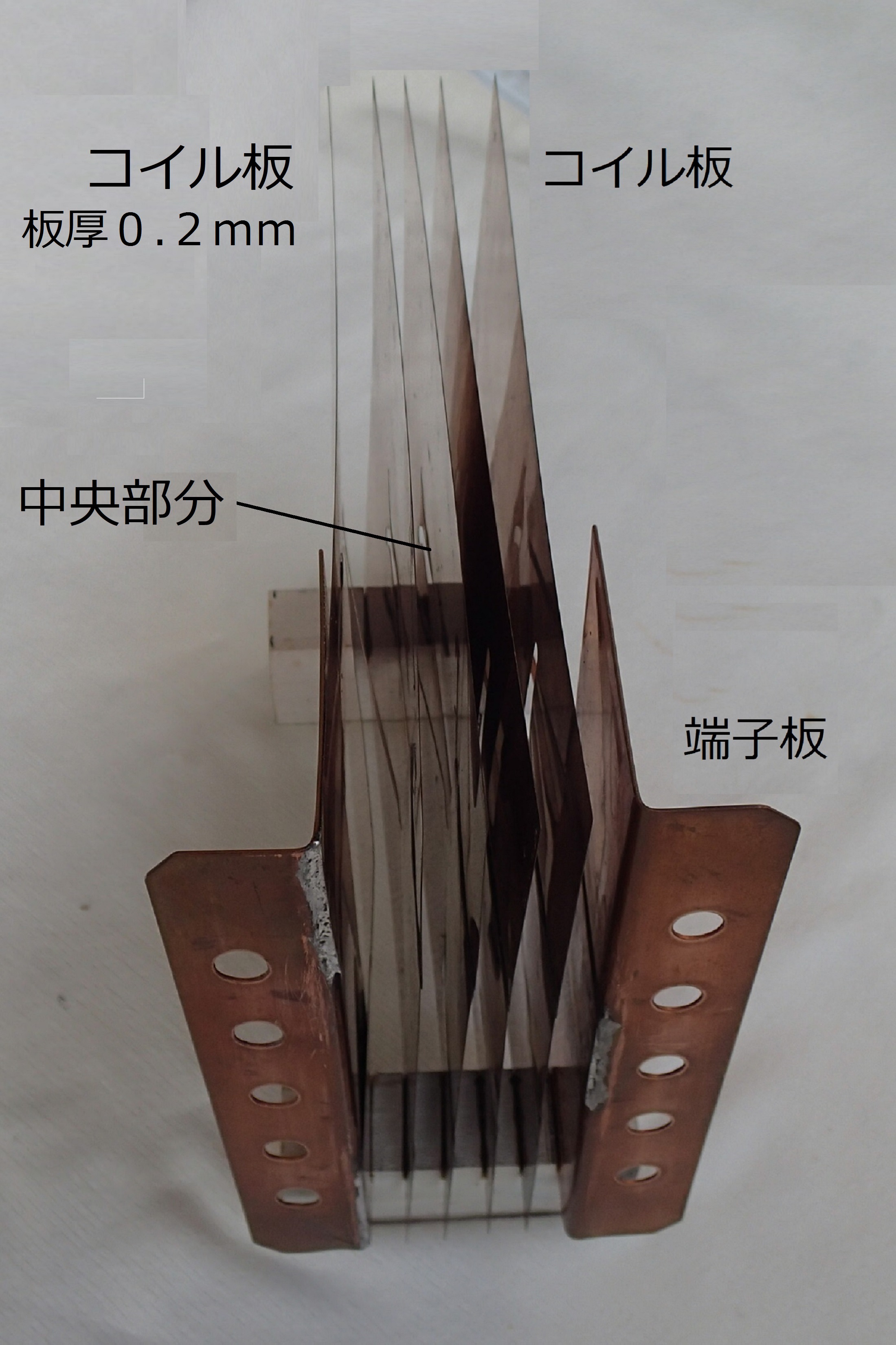

●実際に使用するコイル板(No.1~No.6)の外観写真およびコイル板各部分の説明を図9.5に示す.各板厚は 0.3mmである. 各板中央部分の幅は5mm,長さは110mmである.板下側部分の縦長さは50mmであり,この範囲の幅3mmがはんだ付けされる(図9.9参照). 下部(青線内)は,図9.1に示してあるコイル板外の外部配線部分を改良,工夫し一体化した部分である. 各板を重ね,接続用端子板を含めて製作したコイル外観写真を9.6に示す.写真は,見やすくするため絶縁シートを挿入せず,各板を少し離して撮影されている. 手前側に端子板が付いている.比較用に従来のワンターンコイル写真も示されている.コイル板間を絶縁シートで絶縁する方法(シート挿入法)を図9.7に示す. 絶縁シートは上図のように2方向(端子板側および端子板のない側)から挿入される.これらは中央部分で互いに重なる.下図は絶縁シートを全て 入れた後の挿入方向に垂直な中央部分(上部)の断面概略図である.この図では挿入する各絶縁シートは1枚であるが,実際の場合,数枚重ねて挿入される.

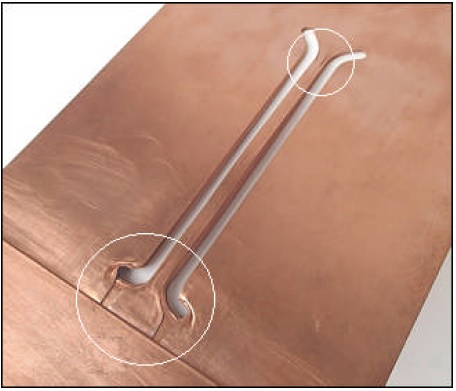

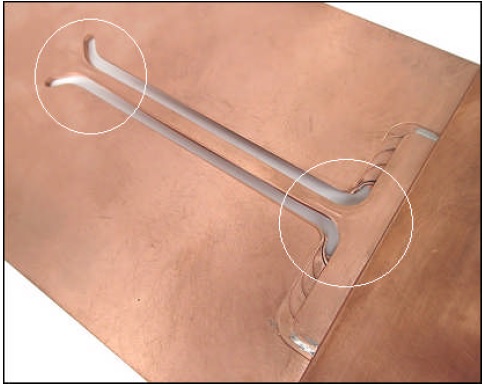

●溶接実験回数約40回後のコイル外観写真例を図9.8に示す. 約40回実験後に分解した各コイル板(図9.8の左図上面側)の外観例を図9.9に示す.はんだ付けした部分(はんだ付け跡)は各コイル板下部の両側に分かれて生じている. 各板裏面でのはんだ付け位置(跡)は,例えば板No.3のように上面と異なる. このようにコイル板同士を直接はんだ付けするため,各コイル板下部の形状(はんだ付けする部分)は異なっている. コイルの外側に図9.3(概略図)のような細い接続用配線は使われない. 板No.1に示す矢印は変形が比較的に大きい部分である.同じく,板No.1両面の拡大写真を図9.10に示す. これらのコイル板を再び組立てて使用することはできるが,同様の実験を続けられる回数は10数回と思われる.

図9.5 平板状6ターンコイルのコイル板外観例およびコイル板各部分の説明

図9.6 平板状6ターンコイル(および比較用ワンターンコイル)外観例

(上左:コイル板No.1側,上右:コイル板No.6側,下:ワンターンコイル)

図9.7 平板状6ターンコイル板への絶縁シート挿入法(上:端子板側,端子板のない側

からの絶縁シート挿入例,下:全て挿入後の挿入方向に垂直な断面概略図)

図9.8 平板状6ターンコイルの実験後外観例 (左:コイル板No.1側,右:コイル板No.6側)

圧接実験回数約40回,白色円の部分でしわなどの変形が目立っている.

図9.9 平板状6ターンコイルの実験後に分解したコイル板(No.1~No.6)の外観例

圧接実験回数約40回,矢印部分は変形が比較的に目立つ部分である.

図9.10 同じく実験後に分解したコイル板(No.1)両面の外観例

実験回数約40回,矢印部分は変形が比較的に目立つ部分である.

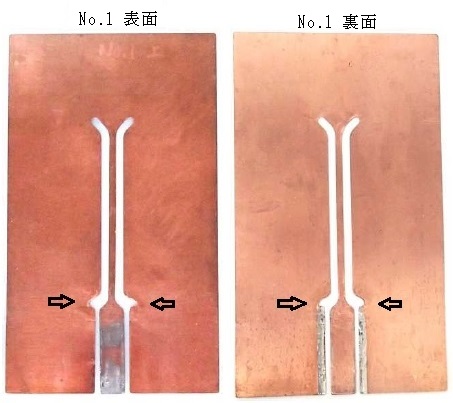

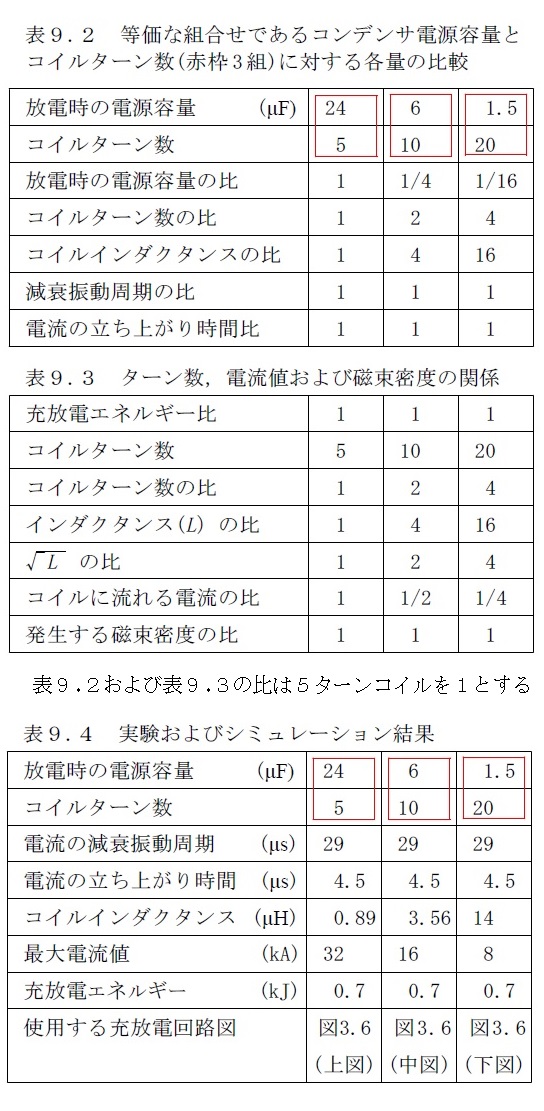

●コイルターン数6までの開発経過を表9.1に示す.ターン数2から始まり,ターン数6までの実験結果である.絶縁シートを含めたコイル全体の厚さは

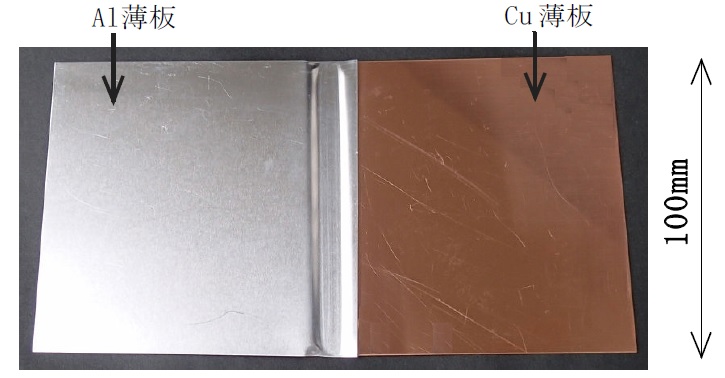

すべて約3mmであった.コイル中央部分の幅5mm,長さ110mmであった.圧接実験は,アルミ薄板を銅薄板へ衝突させ,シーム溶接長さ100mmで行われた.

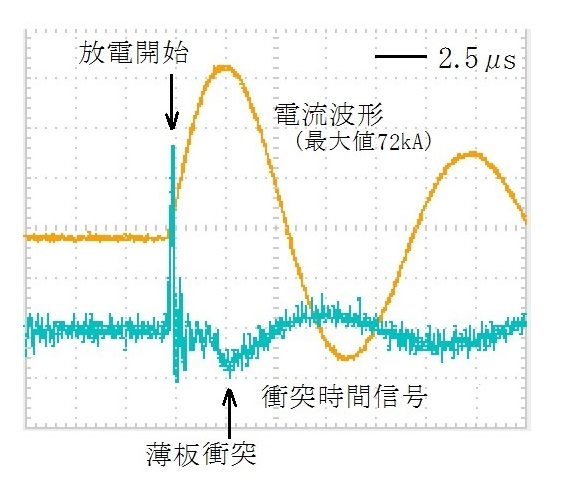

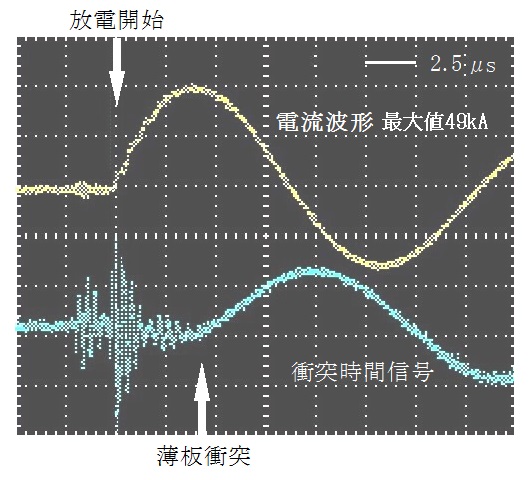

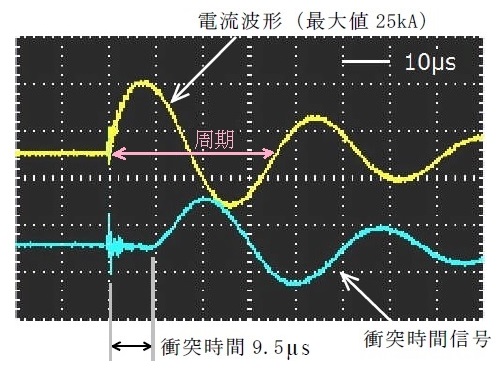

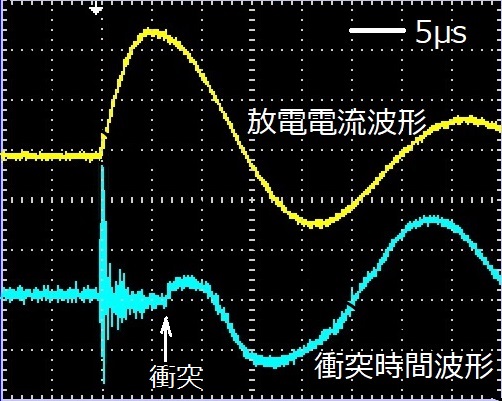

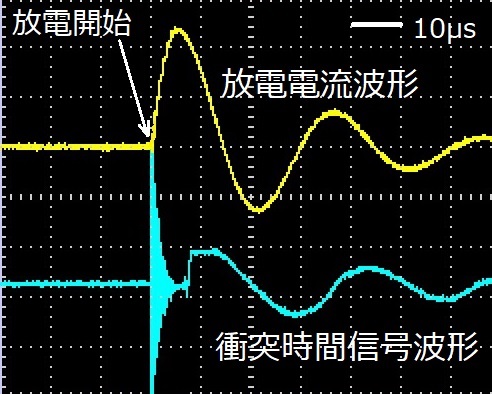

アルミ薄板の厚さは,放電電流の最大値近くの時間で衝突するように選ばれた.2ターンコイル,3ターンコイルおよび6ターンコイルに流れる放電電流波形および薄板同士の衝突時間信号波形を

図9.11に示す.

ターン数2の実験結果は, こちらに, ターン数3の実験結果は, こちらに,

ターン数4の実験結果は, こちらに示されている.ターン数5の実験結果は別に報告されている,

電流波形の振動周期がコイルにより大きく変化した.薄板は電流波形の最大値近くで衝突させた.

ターン数6の場合,圧接に必要な電流値(最大値)は,約25kAに減少し,コイルのインダクタンスは,約1.3μHに増加した.このとき,コンデンサ電源の容量は24μF,

充放電エネルギーは0.6kJであった.コイルターン数,コイルインダクタンスが増加すると電流波形の振動周期も増加する.これらが増加しすぎると,放電電流が急激に流れにくくなる.

なお,同形のワンターンコイルのインダクタンスは残留インダクタンスを含め約0.04μHである.

図9.11 放電電流波形および衝突時間信号波形例

(上図:2ターンコイル,中図:3ターンコイル,下図:6ターンコイル)

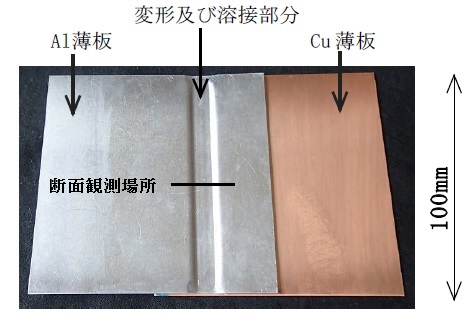

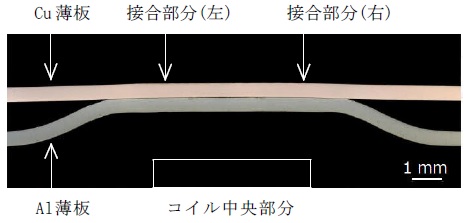

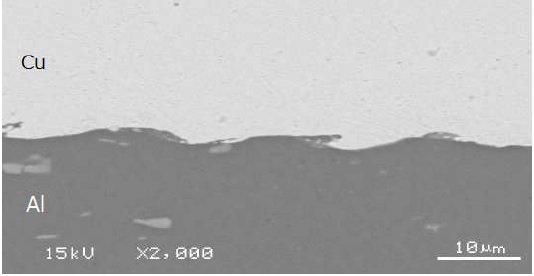

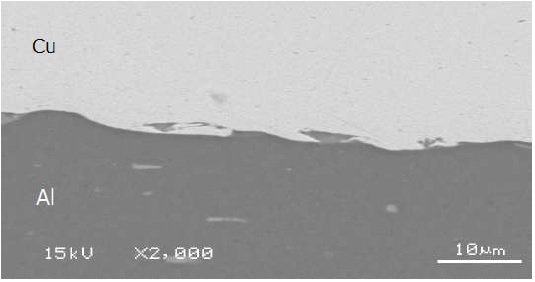

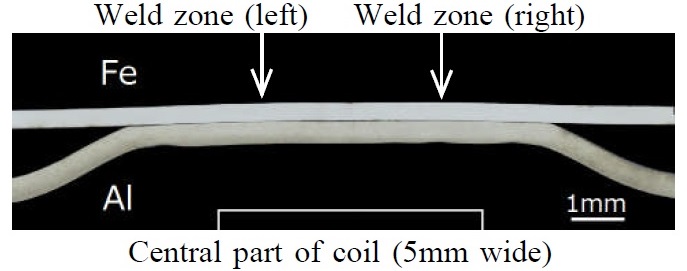

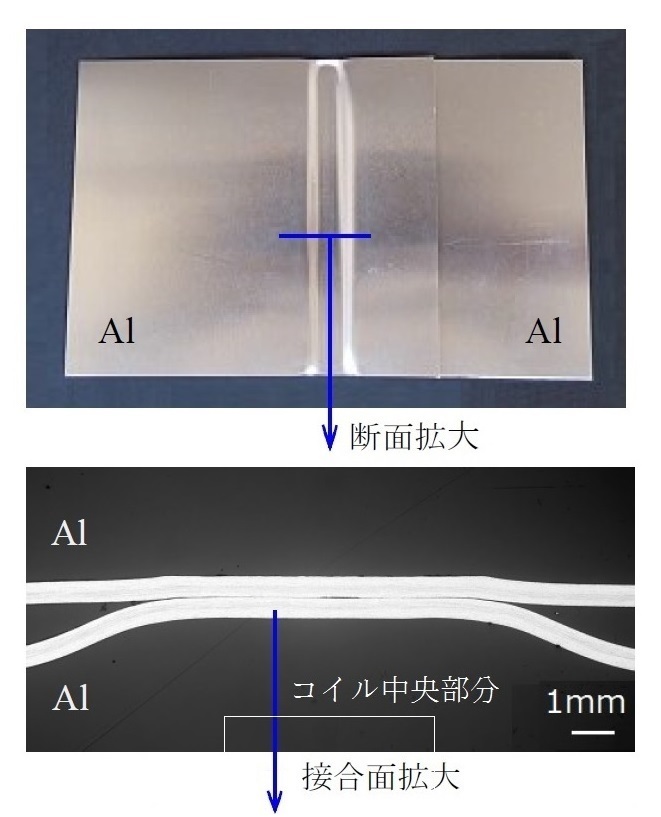

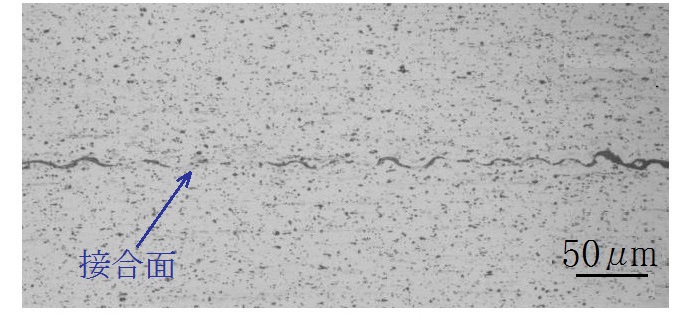

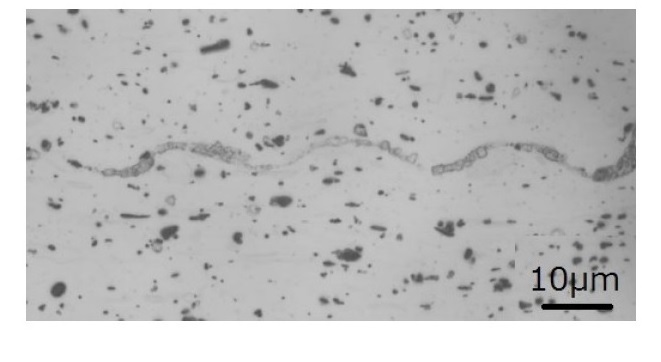

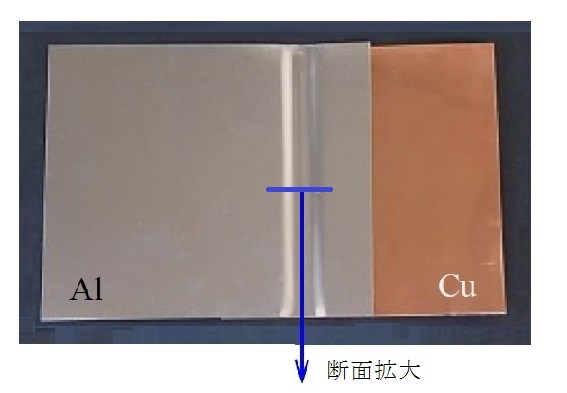

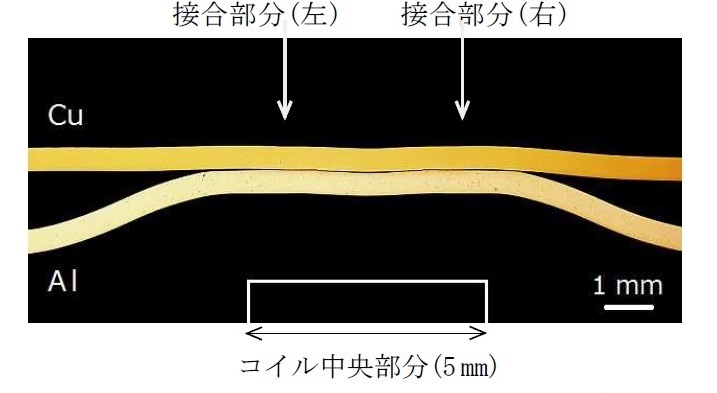

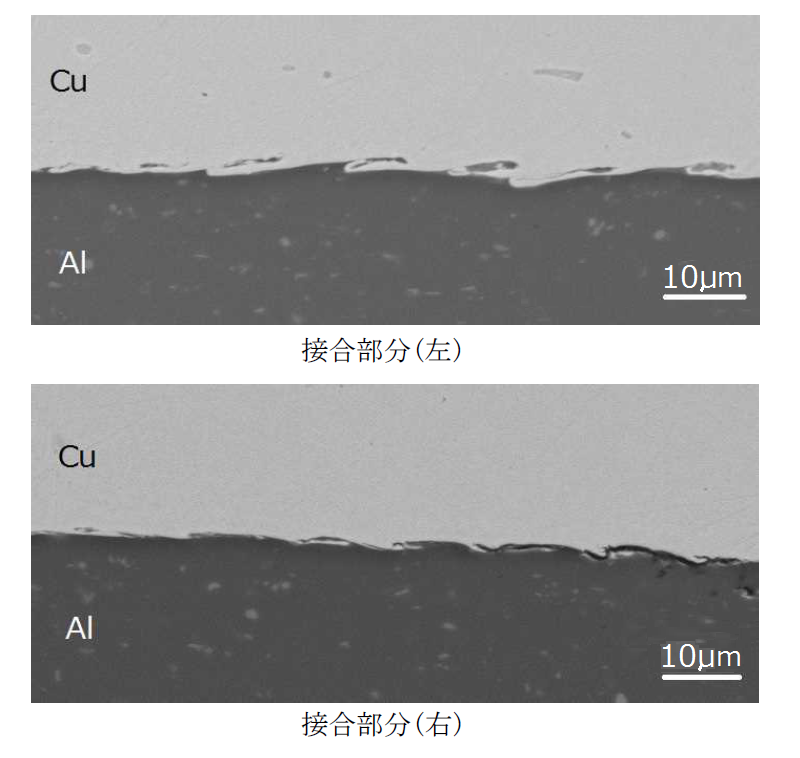

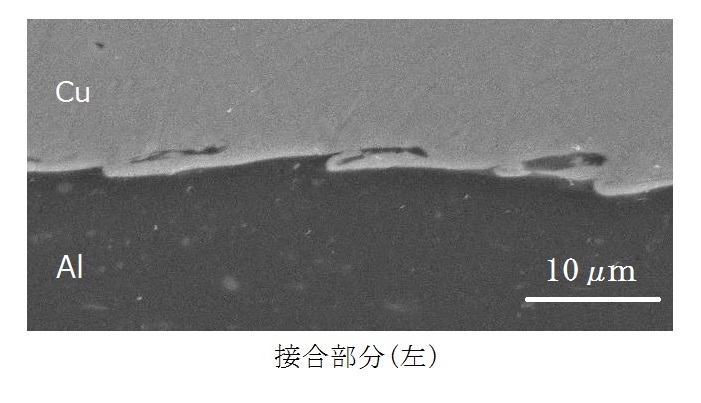

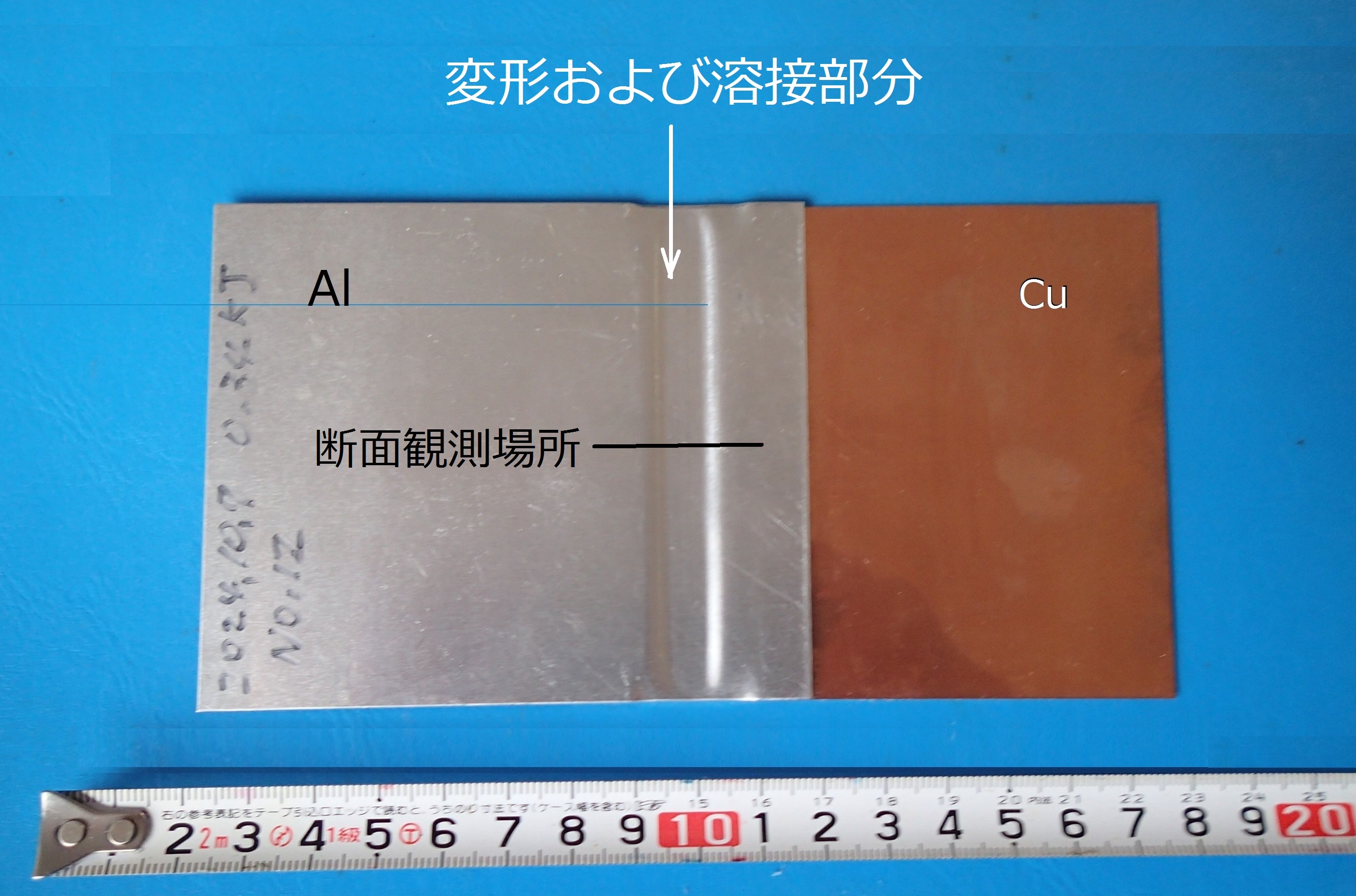

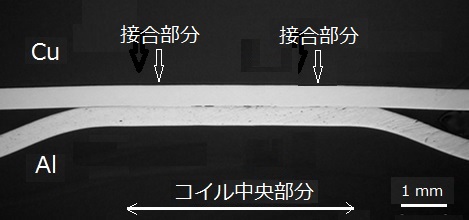

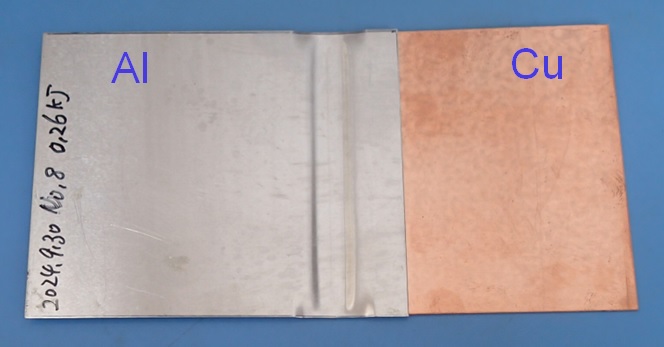

●6ターンコイルで圧接された継手の外観を図9.12に,変形,接合部分のシーム溶接方向に垂直な断面の光学顕微鏡写真を図9.13に,

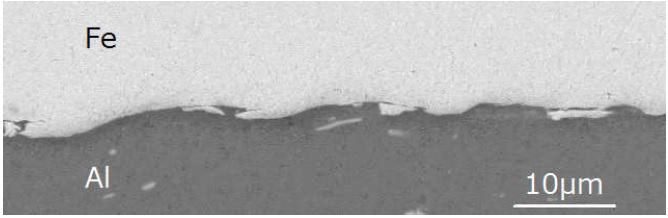

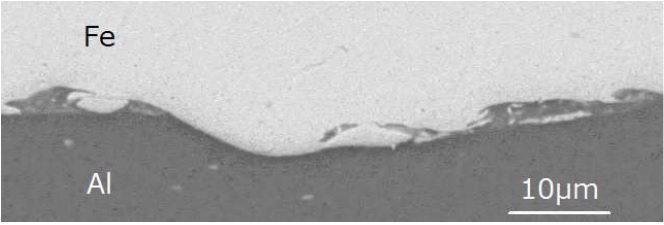

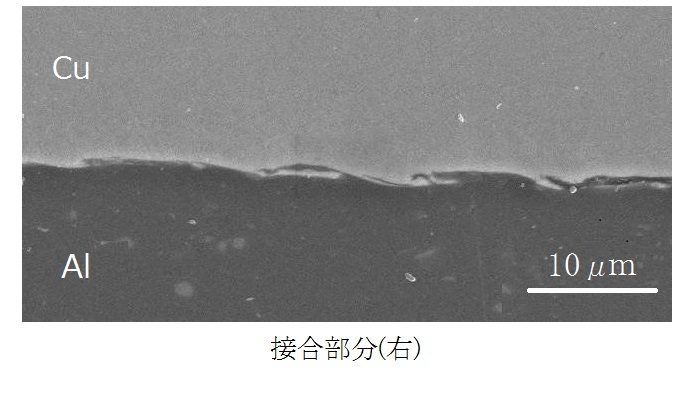

接合部分(左右)の光学顕微鏡による拡大写真を図9.14に,接合部分(左右)の電子顕微鏡(SEM)による拡大写真を図9.15に示す.

接合界面に電磁圧接に特有の波状模様が観測された.前述した圧接に必要な電流値(最大値)は,

波状模様が観測された状態で圧接するのに必要な電流最大値である(他のコイルターン数の場合も同様である).

同様に,アルミ薄板を鋼(Fe)薄板へシーム溶接させた結果を図9.16~図9.19に示す.断面の写真観察は専門業者に依頼して行われた.

図9.12 6ターンコイルでシーム溶接されたアルミ/銅薄板の外観写真

(上:薄板の重ね幅50mm,下:薄板の重ね幅15mm)

図9.13 6ターンコイルで溶接されたアルミ/銅薄板断面の光学顕微鏡写真

図9.14 アルミ/銅薄板接合界面の左右接合部分の光学顕微鏡写真例

図9.15 アルミ/銅薄板接合界面の左右接合部分の電子顕微鏡写真例

図9.16 6ターンコイルでシーム溶接されたアルミ/鋼(Fe)薄板の外観写真

図9.17 6ターンコイルで溶接されたアルミ/鋼(Fe)薄板断面の光学顕微鏡写真

図9.18 アルミ/鋼(Fe)薄板接合界面の左右接合部分の光学顕微鏡写真例

図9.19 アルミ/鋼(Fe)薄板接合界面の左右接合部分の電子顕微鏡写真例

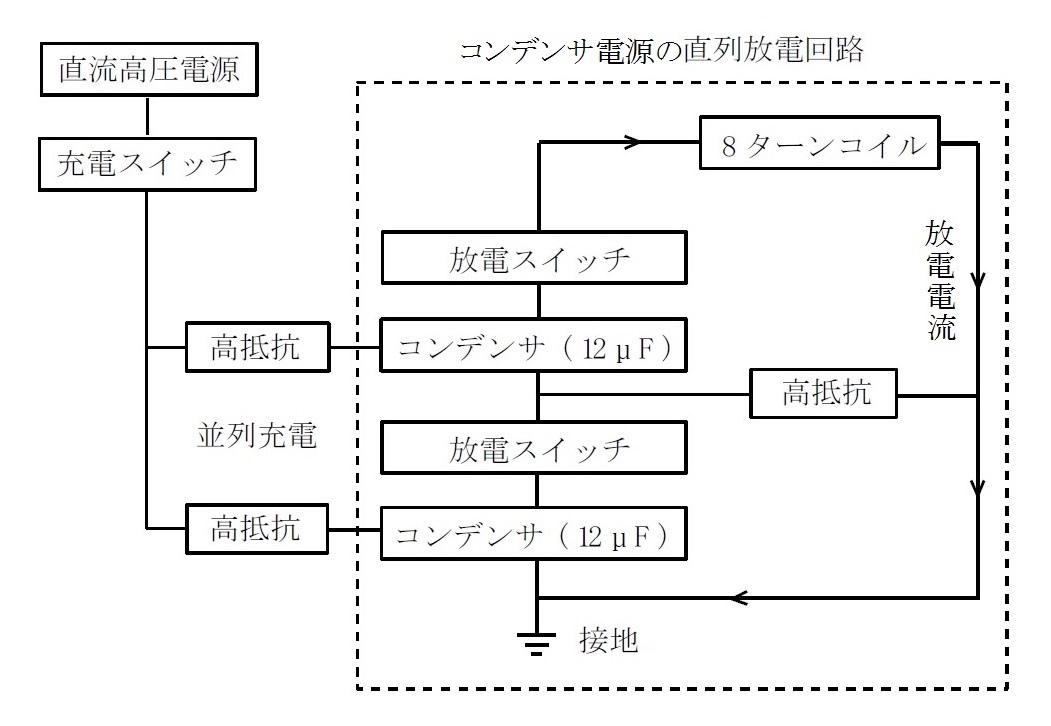

●平板状8ターンコイルを用いてアルミ/銅薄板を圧接実験する方法,結果の一部を紹介する.表9.1に示すようにコイルターン数を増加すると,放電電流の減衰振動周期は次第に増加する.

そのため,コイルターン数を8以上にするとコイルインダクタンスが大きくなって,周期が伸びて(時間が長くなり),電流がコイルへ急激に流れなくなる.

このため,効率よく電磁圧接できなくなる.8ターン以上のコイルで電磁圧接するためには,充電電圧をあまり増加せずに,コンデンサ容量だけを減らす必要がある.

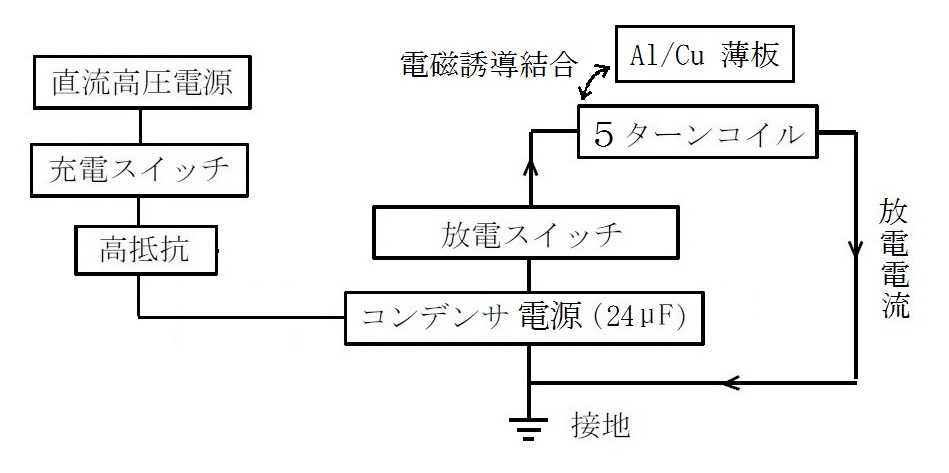

例えば,図3.6(中)に示す充放電方法がある.このような充放電回路は,並列充電直列放電回路と呼ばれる.この充放電回路と平板状8ターンコイルを用いて実験した.

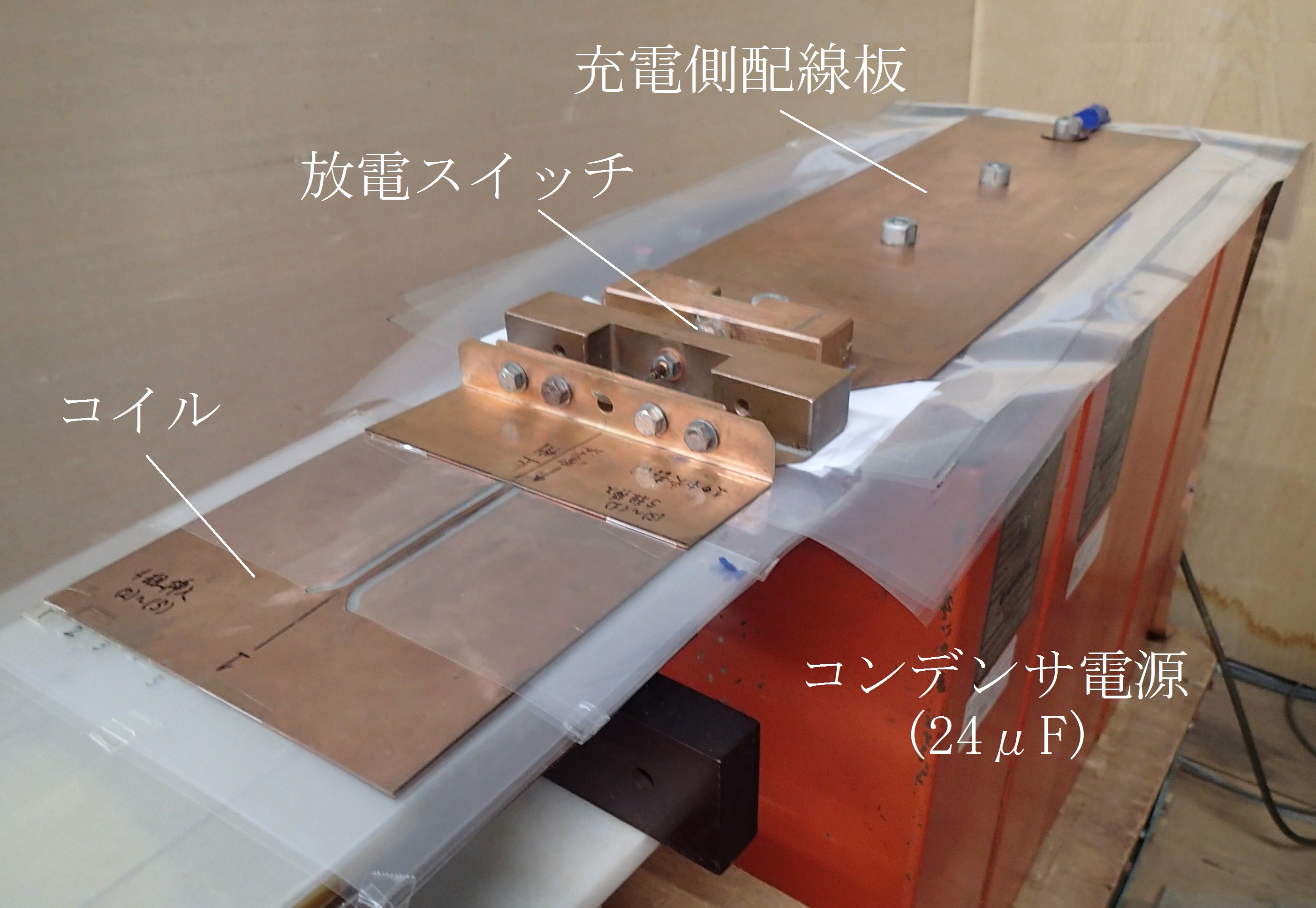

平板状8ターンコイル用のコンデンサ放電回路構成図およびコンデンサ放電回路外観を図9.20に示す.前図9.2のコンデンサ電源(4台並列,24μF)が,図9.20では,

2組のコンデンサ(12μF)に分けられる.各コンデンサ(12μF)に放電ギャップスイッチが接続される.それぞれ並列に充電した各コンデンサを,

2つの放電スイッチで直列に放電する.放電時のコンデンサ電源容量は6μFに減少する.この放電電流がインダクタンスの大きい8ターンコイルへ急激に流れる.

図9.20 平板状8ターンコイル用コンデンサ放電回路構成図(上)およびコンデンサ放電回路外観(下)

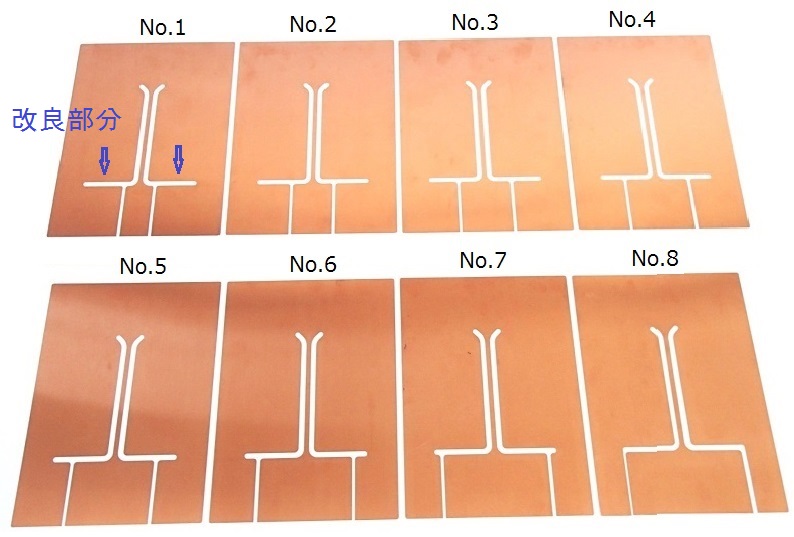

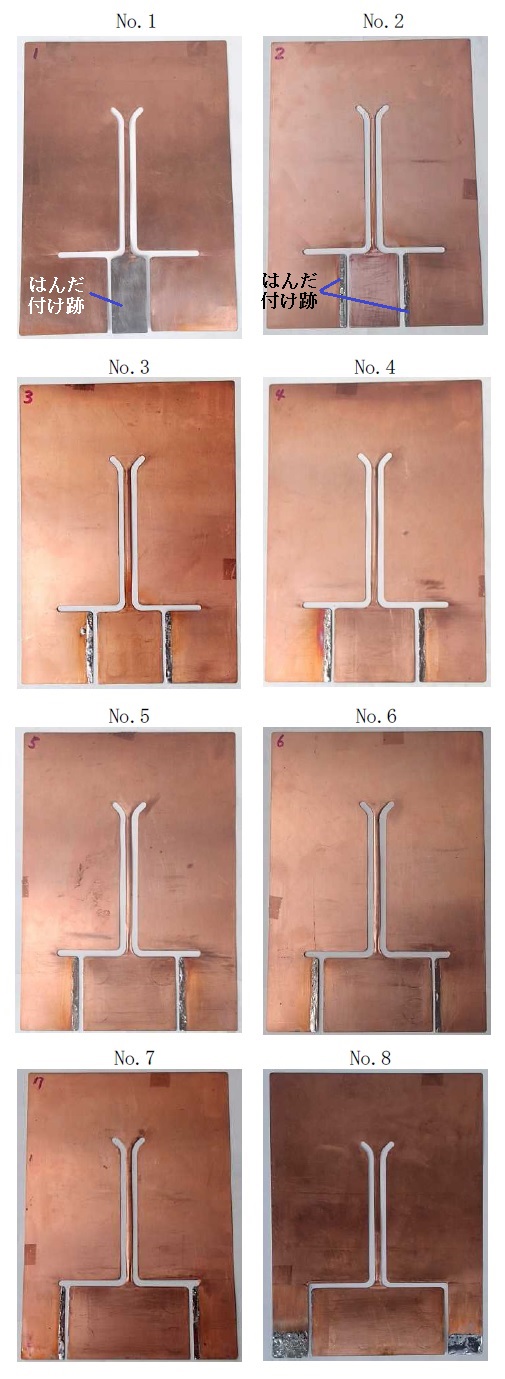

●8ターンターンコイルの外観例を図9.21に示す.各コイル板間に絶縁シートを挿入せず,各板を少し離して撮影されている.コイルの各板厚は 0.3mmである.コイル中央部分の幅は5mm, 長さは約110mmである.接続用端子板が手前側上下に付けてある.端子板は,図9.10に示したコイル板の変形を防ぐため,コイル中央部分の端部へ届くよう長くしてある. コイル全体の電流方向の長さは約250mm,電流に垂直方向の幅は180mmである.各コイル板の外観を図9.22に示す.コイル板No.1に示す矢印は図9.10 に生じたコイル板の変形を防ぐため設けた改良部分であり,ほとんどのコイル板に設けてある.各板の厚さは0.3mmである. コイル板(銅合金)の材質は導電率よりも,強度(硬さ)を重視して選ばれている. 約60回実験後に分解したコイル板の外観例を図9.23示す.コイル板No.1を除き,はんだ付けした部分がよく見える面(裏側)が示されている. コイル板の変形は中央部分だけに生じた.これらのコイル板を再び組立てれば,さらに20~30回程度,同様の実験ができると思われる.

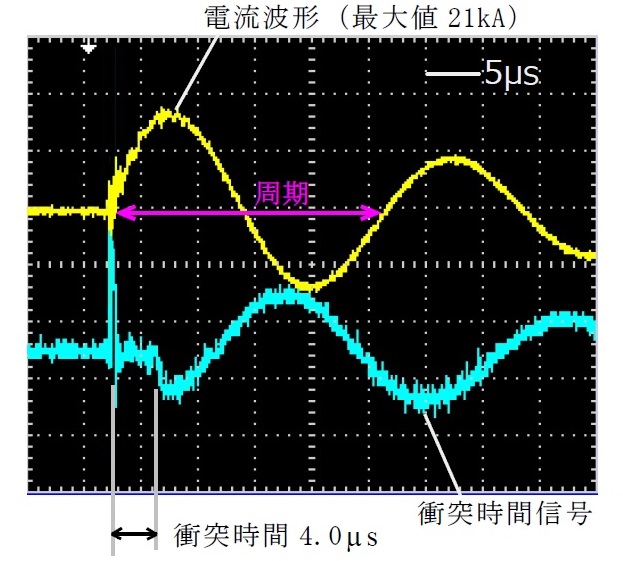

●8ターンコイルに流れる放電電流波形および薄板同士の衝突時間信号波形を図9.24に示す.アルミ薄板を銅薄板へ圧接(シーム溶接)させたときの波形例である. 板厚は共に0.4mmである. 電流波形の振動周期は約24μsに減少する.表9.1に示した4ターンコイルの場合と同程度の振動周期である.8ターンコイルによる圧接結果は,6ターンコイル までのコイルを用いた結果(アルミ/銅薄板)と同様であった.ただし,圧接に必要な放電電流最大値(波状模様発生)は約21kAに減少した. 2018~2020年に報告された論文等は こちら です.

図9.21 平板状8ターンコイルの外観例

図9.22 平板状8ターンコイル板の外観例(各板厚0.3mm)

図9.23 平板状8ターンコイルの実験後に分解したコイル板(No.1~No.8)の外観例

圧接実験回数約60回,

図9.24 放電電流波形および衝突時間信号波形例(平板状8ターンコイルの場合)

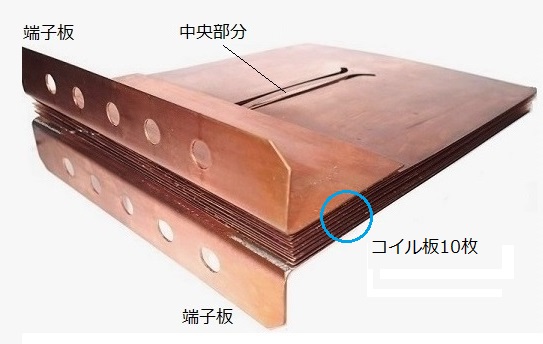

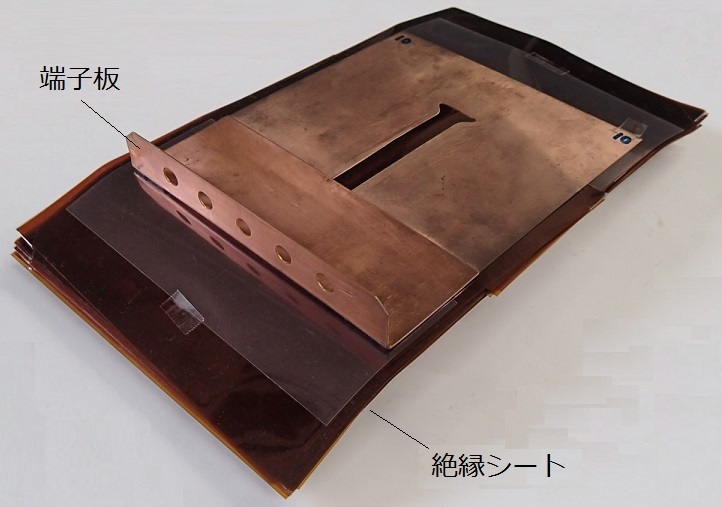

●平板状10ターンコイルを用いても8ターンコイルの場合と同様に並列充電直列放電装置を用いて実験できる.また,シミュレーションすることもできる. 圧接用金属薄板の厚さが共に0.5mmの場合, 圧接に必要な放電電流最大値(波状模様発生)は約16kAに減少する.10ターンターンコイル用のコンデンサ放電回路外観 例およびコイルの外観例を図9.25に示す.放電回路構成は8ターンコイルの場合と同様である.図9.25(下図)の各コイル板間に絶縁シートは挿入されていない. 各コイル板の材質は高強度,中導電率材,板厚は 0.2mm,コイル中央部分の幅は5mm,長さは約110mmである. 図9.25(下図)の各コイル板を上下方向に広げ,横に倒して撮った写真例を図9.26に示す.接続用端子板は左下および左上側に付いている. 図9.26のコイルを左側から撮った写真例を図9.27に示す.接続用端子板は左右に付いている.各コイル板が中央部分をとおして接続されている様子が見られる. 接続用端子板が手前側上下に付いている. 各形状は8ターンコイルの形状(図9.22)とほぼ同様である.図9.25(下図)に示したコイルを上下方向に広げて横に倒した写真例を図9.26に, さらにコイル(図9.26)を左側から撮った写真例を図9.27に示す.各コイル板が中央部分をとおして接続されている様子が見られる. 両端のコイル板には接続用端子板が付いている. 各コイル板は6および8ターンコイルと同様にコイル内部だけではんだ付けで接続されている.褐色に見える絶縁シートを挿入した10ターンコイルの外観写真を図9.28に示す. 各コイル板のはんだ付け方法,分解写真などは,最近の各種論文(2023) こちら に示されている.

図9.25 平板状10ターンコイル用のコンデンサ放電回路外観(上)および10ターンコイル外観(下)

図9.26 コイル(図9.25)を上下方向に広げて横に倒した写真例 (各板厚0.2mm)

図9.27 コイル(図9.26)を左側から撮った写真例

図9.28 絶縁シートを挿入した10ターンコイルの外観写真例

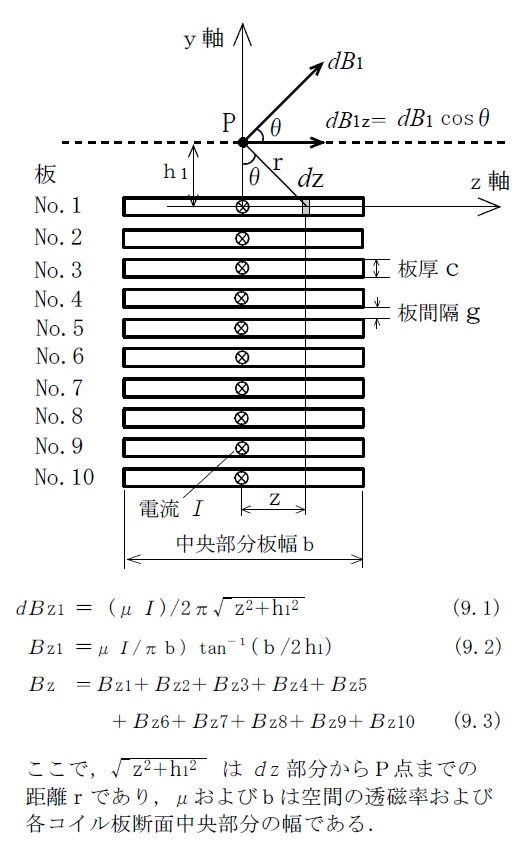

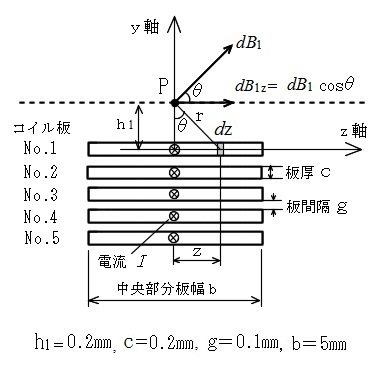

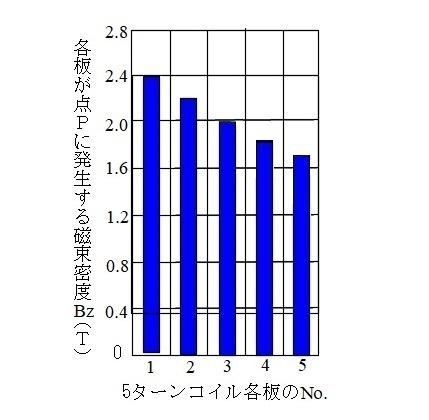

●平板状10ターンコイルで発生する磁束密度の概算方法を以下に示す.10ターンコイル各板中央部分(板厚0.2mm)へ直列に流れる高周波振動電流 I は,表皮深さ(0.3~0.4mm)を考慮し, 中央部分断面に一様に流れ,コイル板は非常に薄いと仮定する.各板断面,板の間隔,直交座標軸など計算用の参考図および計算式を図9.29に示す.図9.29では, コイル板No.1の断面中央を原点(0,0,0)とし,右横方向をz軸,コイル板に流れる電流方向をx軸,上方向をy軸としている,

z方向の磁束密度Bzを求める方法を示す(付録2および3 参照).板No.1に電流 I が流れており,z軸上の位置h1での値を求める.図9.29に示す板No.1のz軸上の位置zで幅dzの 部分に流れる電流は I dz/bである.この細い直線状電流がP点に作る磁束密度dBz1 はアンペアの磁気に関する法則から式(9.1)で求められる,z軸上の磁束密度の方向は発生する磁束密度の対称性から z成分だけとなる.磁束密度dB1のz方向成分は図9.29のように求まる.これを-w/2 からw/2 まで積分すると,コイル板No.1に流れる電流 I がP点に作る磁束密度Bz が求まる. この磁束密度Bz は,時間と共に変化し,電流最大時に最大に達する.また,z軸方向に分布して発生する磁束密度Bzは,コイル中央部分真ん中で最大になる.ここでは, 電流最大時に,コイル中央部分真ん中(軸上)で,Al薄板下面に生じる最大磁束密度Bzを計算する.

具体的には,先ずコイル板No.1に流れる電流(I=16kA,最大値)がP点に作るz方向の磁束密度Bz1を h1=0.3 (mm)として式(9.2)からMKS単位で求める. h1=0.3 (mm)は実際に実験する場合の数値例であり,コイル板No.1の中心からAl薄板下面までの典型的な距離である.次に,コイル板No.2 断面中央を新しい原点とし, コイル板No.1 と同様に流れる電流(I=16kA,最大値 以下同じ)がP点に作る作るz方向の磁束密度Bz2を h2=0.3+c+g (mm)で同様に求め,次にコイル板No.3 断面中央を 新しい原点とし,コイル板No.1 と同様に流れる電流がP点に作る作る磁束密度Bz3を h3=0.3+2(c+g) (mm)で同様に求め,次コイル板No.4 に流れる電流がP点に作る作る磁束密度Bz4 を h4=0.3+3(c+g) (mm)で同様に求める.このような計算を繰り返して最後にコイル板No.10 に流れる電流がP点に作る作る磁束密度Bz10を h10=0.3+9(c+g) (mm)で同様に求める. コイル全体としてP点に作るBzは各板について求めた各磁束密度を合計した式(9.3)て得られる. 電流の単位をアンペア(A),長さの単位をメートル(m),角度(三角函数値)の単位をラジアンにすると,磁束密度Bzの値がテスラ(T)で求まる.

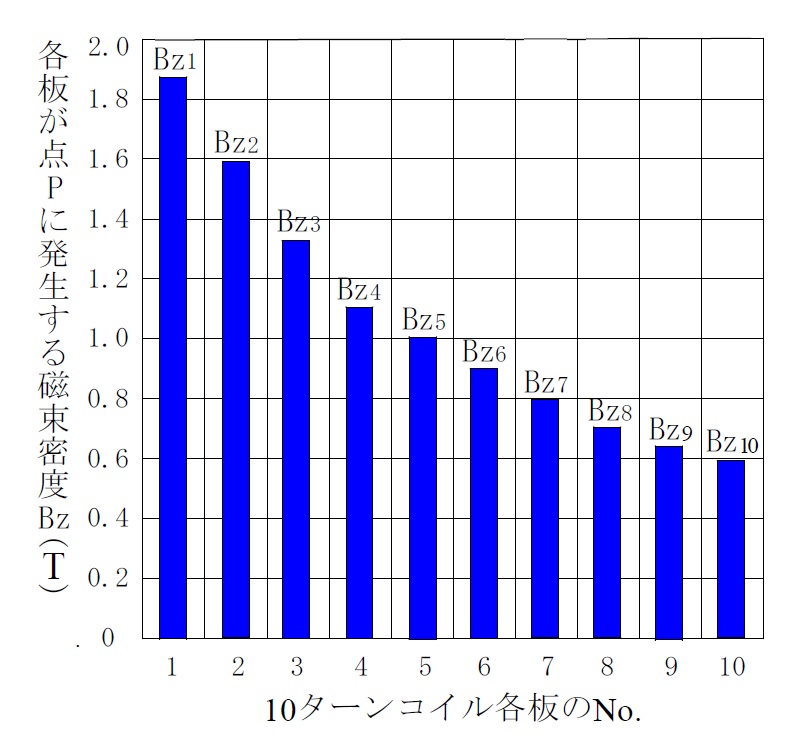

コイル全体としてP点に作る磁束密度Bzの最大値は,コイル板No.1 の中心からP点までの距離0.3mm,コイルの各板厚 0.2mm ,各板の間隔 0.3mm,コイル中央部分の板幅5mm, コイル全体の厚さ5mm,コイルに流れる放電電流最大値 16 kA,放電電流の減衰振動周期28μs の場合,概算値で約11 Tであった.このとき,10枚のコイル板にそれぞれ流れる各電流が 発生する磁束密度の最大値は,図9.29(下図)のようであった.

図9.29 平板状10ターンコイル中央部分のy軸上P点に生じるz軸方向磁束密度Bz

(上図:計算用説明断面図および計算式,下図:各コイル板が発生する磁束密度)

●平板状10ターンコイルによるアルミ/銅薄板の圧接(シーム溶接)結果をシミュレーションで概算する方法がある.5ターンコイルによる実験結果を基に10および20ターンコイルによる結果をシミュレーションするには, 「放電時のコンデンサ電源容量とコイルターン数の等価な組合せ」を使用する.この「等価な組合せ」では,放電電流波形の減衰振動する周期が等しくなり,コイルに発生する磁束密度の大きさもほぼ等しくなる. 具体的な「組み合わせ」の例は,表9.2で赤枠で囲った3組である.この場合,各組とも振動周期および電流の立ち上がり時間が等しくなる.充放電エネルギーが同じならば,発生する磁束密度も表9.3のように等しくなる. すなわち,「等価な組み合わせ」の場合,コイル形状,放電状態などに条件はあるが,全て同様に電磁圧接される.シミュレーション(模擬実験)結果は数値的に表9.4のように得られる. なお,詳細はこちら に示されている.

●並列充電直列放電装置および平板状10ターンコイルによる,アルミ/アルミ薄板の圧接(シーム溶接)結果を図9.30に示す.従来の平板状コイルと同様の結果が得られた. 拡大写真は光学顕微鏡で観測された. 重ねた両薄板は 100 mmの長さでシーム溶接された.接合部分はコイル中央部分上部左右2箇所に生じた.アルミ/アルミ薄板接合面には, 図6.13(ワンターンコイルを用いて本校で同様に実験)と同様の波状模様が接合界面(写真横方向中央部分)に生じていた. この場合,圧接に必要な放電電流(最大値)は前記のシミュレーション結果と一致する約16kAであった.アルミ/銅薄板の結果を図9.31に示す.接合部分(左右2箇所)に波状模様が生じていた. 低倍率拡大写真は光学顕微鏡で,高倍率拡大写真は電子顕微鏡(SEM)で観測された. アルミ/銅薄板の結果については学会で発表されている.発表用PDF資料は こちら です.10ターンコイル(板10枚)の各板厚および材質は, 板厚0.2mm,高強度,中導電率材を用いると効率よく圧接でき,コイルの変形も少ないことも報告されている ( 報告内容 PDF ). 英文での報告も最近(2024)行われた, 並列充電直列放電装置および10ターンコイルを用い,実際に放電したときの動画も試験的に示されている(実験装置最後参照).

図9.30 10ターンコイルによって圧接されたアルミ/アルミ薄板(板厚0.5mm)の外観および接合部分の拡大写真

図9.31 10ターンコイルによって圧接されたアルミ/銅薄板(板厚0.5mm)断面の外観

および接合部分の拡大写真

●平板状1,5および10ターンコイルを用いて比較実験する方法および実験結果(一部)を以下に示す.実験は,1ターンおよび5ターンコイルの場合,

6ターンコイルの場合と同様の装置構成(圧接用薄板の配置を含めて)で行われた.各実験は,比較しやすくするため,次の4条件で行われた.

(1)減衰振動して流れる電流波形の振動周期および振動の減衰率をほぼ同じにする.

(2)電流波形の最大値近くでアルミ薄板を銅薄板へ衝突させる.

(3)コイル中央部分の長さ,幅および隣接する部分との間隔を同じにする.

(4)圧接する両薄板の寸法および材質をほぼ同じとし,重ねたときの間隙を同じとする.

これらの条件を満たすため,圧接する電源エネルギー,コイル中央部分以外の形状,材質などは異なった.

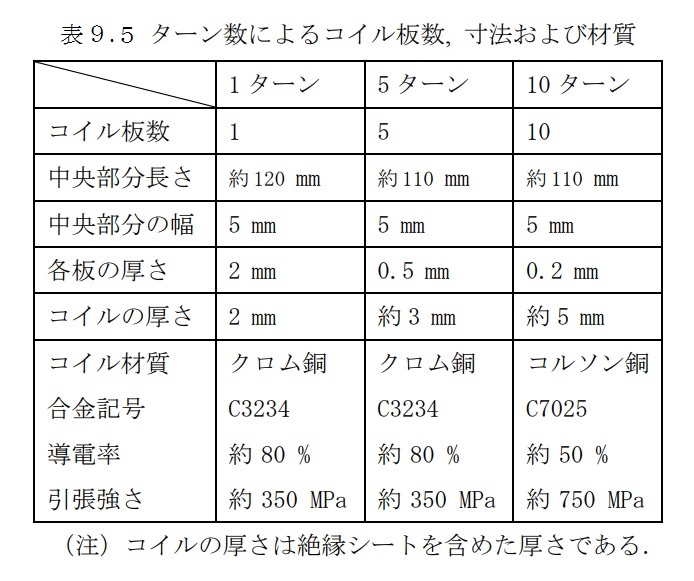

コイルターン数による寸法,材質などの違いを表9.5に示す.

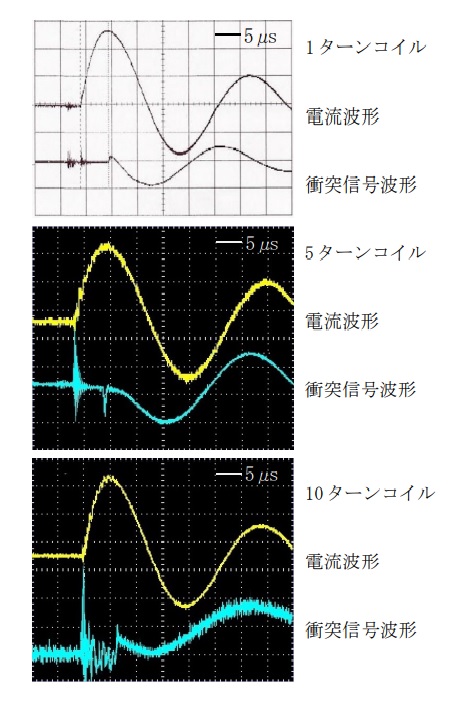

各コイルへ流れる電流波形および薄板が衝突したときに生じる衝突時間信号波形の例を図9.32に示す. 放電時のコンデンサ電源容量は1,5 および10ターンコイルの場合,それぞれ200,24,6μFであった.各電流波形はほぼ同じ振動周期で同様に減衰振動して流れた. 各電流波形は放電後約5μs で最大値に達した.減衰振動する各電流波形の平均的な振動周期は27~29μsであった.衝突時間信号波形には, 電流の流れ始めに電磁ノイズが生じるが,各電流の最大値近くで薄板が衝突したことを示す信号波形が見られた. 各実験で,コイルに近いアルミ薄板が初速度零から加速されて上側の薄板へ衝突する時の速度は 約350 m/s であった.

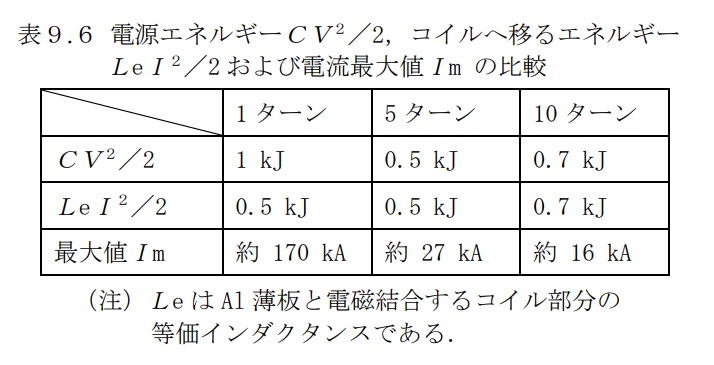

圧接された薄板の外観および接合界面などの結果は全て,10ターンコイルを用いた場合と同様であり,接合界面に波状模様が生じて接合していた. この場合の電源エネルギー,コイルへ移るエネルギーおよび最大電流値は,コイルターン数で表9.6のように変化した. 最も低い電源エネルギーで圧接できたのは,5ターンコイルであった.1ターンコイルは,電源からコイルへのエネルギー移送効率が悪いため. 多くの電源エネルギーが必要であった.10ターンコイルは,コイル厚さが厚すぎて,5ターンコイルに及ばなかった.

これらの比較実験については,軽金属溶接誌2022年10月号にも報告されている.報告内容は (こちら). 電源エネルギーなどを選んで比較実験した結果,各コイルで同様の結果が得られるのは,実験を先の4条件で行い,コンデンサ電源容量, 放電電流値,コイルターン数などが違っても,発生する磁束密度の大きさ,時間変化などが等価的に等しく,両薄板が同じ速度で,同じように衝突したからである. コンデンサ電源容量とコイルターン数の等価な組み合わせについては,他でも報告されている (Paper PDF).

図9.32 比較実験で各コイルへ流れる電流波形および衝突時間信号波形例

(放電時の電源容量は上から200,24,6μFである)

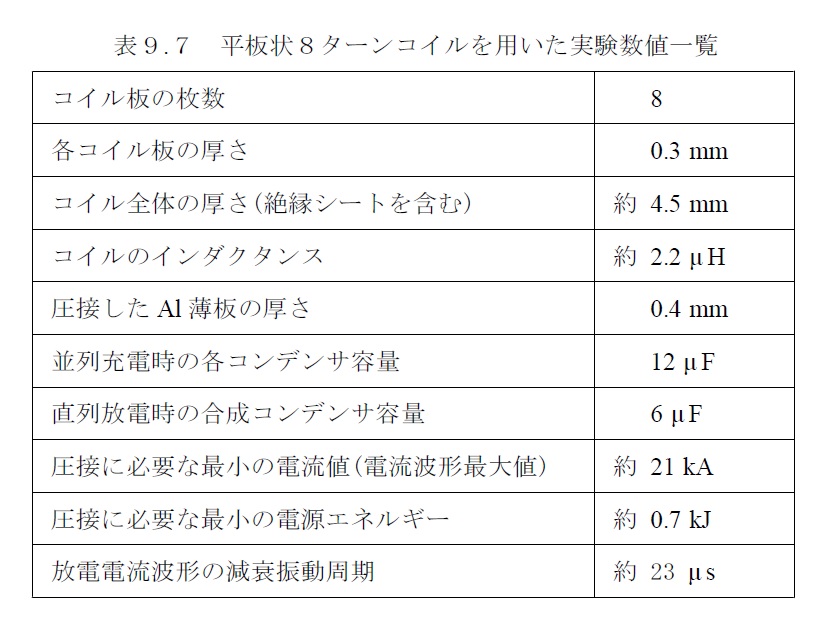

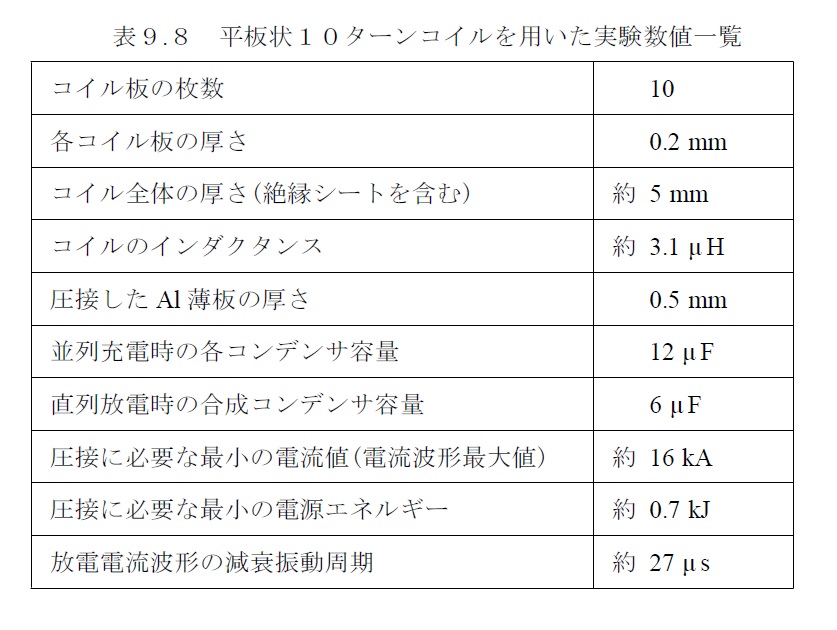

●並列充電直列放電装置を用い,8ターンおよび10ターンコイルで実験した場合の実験数値一覧を表9.7および表9.8に示す.

並列充電直列放電しない装置(単体)を用いた6ターンコイルまでの開発経過(表9.1)と比較すると,圧接に必要な放電電流の減少状態が分かる.

●従来用いた平板状5ターンコイル(E字形コイル)では,構成する5枚のコイル板の板厚は0.5mm,コイル全体の厚さは3mm以上であり, 材質はクロム銅C3243(導電率80%,引張強さ380N/mm 2 )であった. 今回用いる弾力のある薄い5ターンコイル板5枚(E字形コイル)の各板厚は0.2mm,コイル全体の厚さは約2mmである. コイル板の材質はコルソン銅C7025(導電率45%,引張強さ740N/mm 2 )である. 引張強さが大きく,バネのように弾力があり,変形しにくい.このコイルの各板は前実験で用いた10ターンコイルのコイル板(No.1~No.5)と同じである. ここでの薄いコイルでは,コイル各板の板厚(0.2mm)が各板へ流れる高周波振動電流の表皮深さ(0.3~0.4mm)に比べて小さい. コイル全体の厚さは,表9.1の2~6ターンコイルに比べて薄い..

●薄い平板状5ターンコイルを用いたアルミ薄板,銅薄板電磁圧接装置の構成概略図を図9.33に示す.コンデンサ電源容量は従来の5ターンコイルでの圧接実験と同じ24μFである. コンデンサ電源,放電ギャップスイッチ,薄い5ターンコイルからなる放電回路部分の外観を図9.34に示す. 薄い5ターンコイルの各コイル板を接続した概略図を図9.35に示す.コイル板間に挿入される絶縁シートは省略してある.放電電流はコイル中央部分に5層に重なって直列に流れる. 中央部分に圧接用の高密度磁束が発生する.コイル中央部分上に圧接するアルミ薄板,銅薄板を置いて圧接する.両薄板を重ねたときの間隔は1mmとした. コイル上にアルミ薄板,銅薄板を配置したとき,およびアルミ薄板が衝突したときの断面概略図を図9.36に示す.コイルと電磁誘導結合するアルミ薄板に誘導電流(渦電流)が 流れて電磁力 f が働く.この結果,アルミ薄板(太線部分)は,変形しながら高速衝突して圧接される.最初に衝突している部分は圧接されず, この後,傾斜衝突する太線部分(の一部)が圧接される. コイル外観例を図9.37および図9.38に示す. コイル中央部分の長さ(約110mm),幅(5mm),周辺部分との間隔(5mm)は従来の多数ターンコイルと同じである.

図9.33 薄い5ターンコイルを用いたアルミ/銅薄板電磁圧接装置の構成図

図9.34 コンデンサ放電回路部分の外観

図9.35 薄い5ターンコイルの各コイル板を接続した概略図

図9.36 コイルおよび圧接するアルミ,銅薄板を固定したとき

およびアルミ薄板が衝突したときの断面概略図

図9.37 薄い5ターンコイルの外観例(1)

図9.38 薄い5ターンコイルの外観例(2)

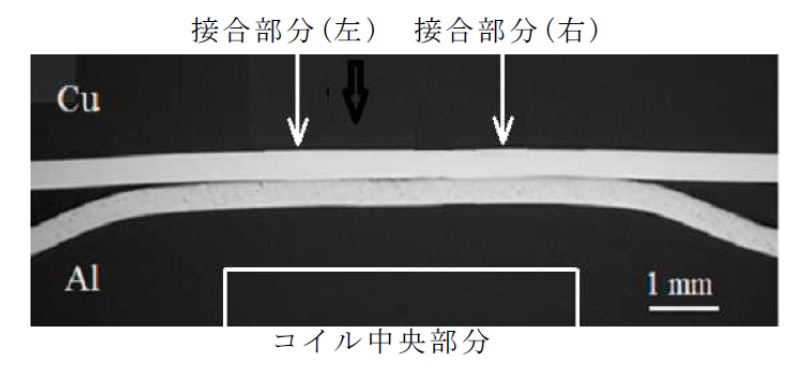

●Al/Cu薄板(板厚0,5mm)を圧接実験した結果の一部を以下に示す.放電電流および衝突時間信号波形例を図9.39に示す. 電流波形は従来の5ターンコイルの場合(図9.32)と同様の波形であった.圧接(波状模様発生)に必要な電流最大値は約20kAであった. 衝突時間信号波形には放電開始時に放電ノイズが生じたが,衝突するまでの時間は約6μs であった. 従来の5ターンコイルでは,圧接に必要な電流最大値は約27kA(表9.6),衝突するまでの時間は約5μs(図9.32)であった. 薄い5ターンコイルで圧接(シーム溶接)されたAl/Cu薄板の外観を図9.40に示す.従来と同様, 両薄板は図9.40のようにコイル中央部分(縦方向)に沿って溶接(シーム溶接)された.長さは約100 mmである. 衝突による変形はAl薄板に生じ,Cu薄板(図9.40下図)には見られなかった.Al/Cu薄板(板厚0.5mm)のコイル中央部分に垂直断面の観測写真例を図9.41に示す. 接合部分は,従来と同様に傾斜衝突する左右の矢印部分あたりであった.接合部分(片側)の電子顕微鏡による拡大写真例を図9.42に示す. 接合界面に従来と同様の波状模様が観測された.これら断面の写真観察は専門業者に依頼して行われた.

●薄い5ターンコイルで発生する磁束密度の概算方法を以下に示す.このコイル各板中央部分(板厚0.2mm)へ直列に流れる高周波振動電流 I は, 表皮深さ(0.3~0.4mm)を考慮し,中央部分断面に一様に流れると仮定する.各板断面,板の間隔,直交座標軸など計算用の参考図を図9.43に示す. z軸方向に分布して発生する磁束密度Bzは,コイル中央部分真ん中で最大になる.ここでは,電流最大(約20kA)時に,コイル中央部分真ん中(軸上)で, Al薄板下面(P点)に生じる最大磁束密度Bzを計算した.コイルの変形が少ない理由で,コイルとAl薄板間に入れる絶縁シートの厚さを約0.1mmとした. 詳しい計算方法は10ターンコイルの場合と同様である. 5枚のコイル板がそれぞれ発生する磁束密度は図9.43(下図)のように計算された.これらの合計は約10Tであり, 薄い5ターンコイルが発生する最大磁束密度Bzの概算値であった. この概算値は10ターンコイルの計算概算値(11T)と同程度であった.

図9.39 放電電流および衝突時間信号波形例(板厚0.5 mm)

図9.40 圧接されたAl/Cu薄板(表裏)の外観写真

図9.41 圧接されたAl/Cu薄板の光学顕微鏡による断面観測写真例(板厚0.5 mm)

図9.42 Al/Cu薄板接合部分(片側)の電子顕微鏡による拡大観測写真例

図9.43 薄い5ターンコイル中央部分のy軸上P点に生じるz軸方向磁束密度Bz

(上図:コイル中央部分の断面概略図,下図:各コイル板が発生する磁束密度)

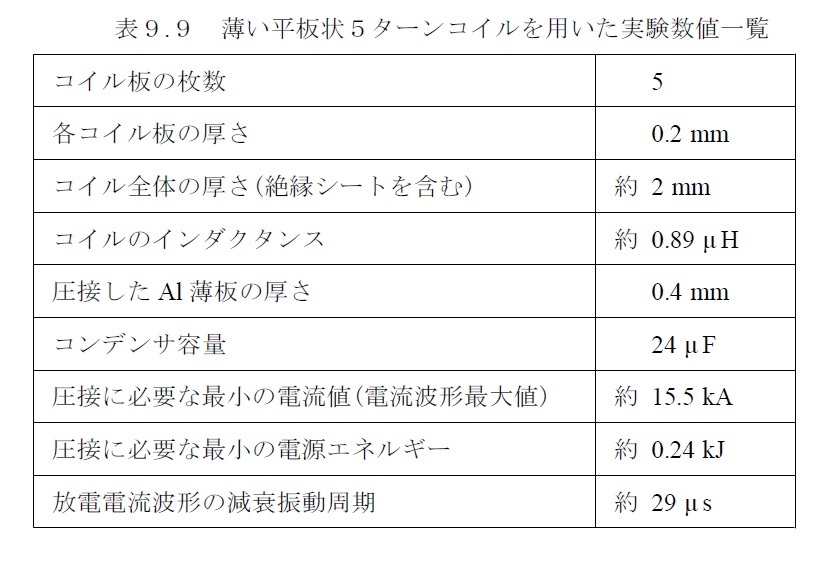

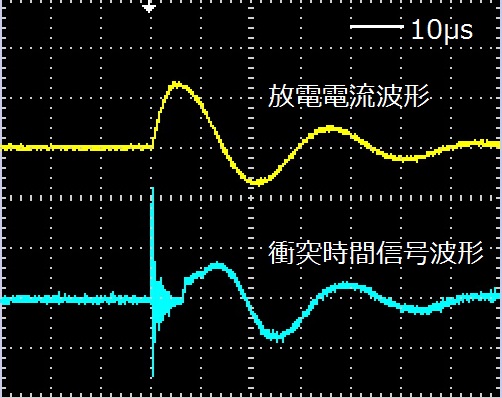

●Al/Cu薄板(板厚0,4mm)を圧接実験した結果の一部を以下に示す.放電電流および衝突時間信号波形例を図9.44に示す.

板厚0,5mmの場合(図9.39)と同様の波形であった.ただし,圧接に必要な電流最大値(波状模様発生)は約16kAに減少した.

衝突時間信号波形には放電開始時に放電ノイズが生じたが,衝突するまでの時間は約6μs であった.

圧接に必要な電流最大値が少なくなったのは,Al板厚が薄く,加速しやすくなったからと思える.

圧接された両薄板の外観例を図9.45に示す.両薄板の中央縦方向がコイル中央部分に沿って長さは約100 mmにわたり圧接された.

Al/Cu薄板(板厚0.4mm)の断面観測写真例を図9.46に示す.接合部分は,傾斜衝突する左右の矢印部分あたりであった.

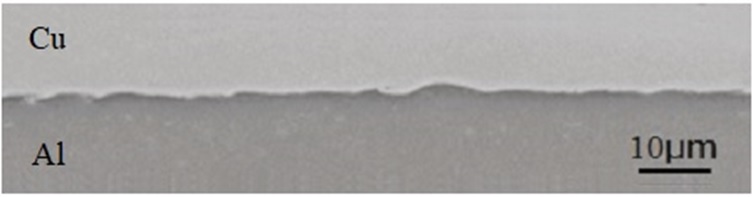

接合部分(片側)の電子顕微鏡による拡大写真例を図9.47に示す.接合界面に波状模様が観測された.

板厚0,4mmの場合に発生する磁束密度の概算も板厚0,5mmの場合と同様に計算できる.

圧接に必要な電流最大値が約16kAに減少したので,磁束密度の概算値も減少し約9Tになる.

実験数値一覧(圧接板厚0,4mm)を表9.9に示す.

図9.44 放電電流および衝突時間信号波形例(板厚0.4 mm)

図9.45 圧接されたAl/Cu薄板の外観例(板厚0.4 mm)

図9.46 圧接されたAl/Cu薄板の光学顕微鏡による断面観測写真例(板厚0.4 mm)

図9.47 Al/Cu薄板接合部分(片側)の電子顕微鏡による拡大観測写真例

●Al/Cu薄板(板厚0,3mm)を圧接実験した結果の一部を以下に示す.放電電流および衝突時間信号波形例を図9.48に示す.

板厚0.5mmおよび0.4mmの場合と同様の波形であった.同様に圧接するのに必要な電流最大値)は17kA~18kAであった.

衝突時間信号波形には放電開始時に放電ノイズが生じたが,衝突するまでの時間は約6μs であった.

圧接するAl薄板の板厚を薄い0.3mmにすると,原理方法の式(2.6)から,Al薄板に働く電磁力(等価的な磁気圧力p)

が減少する.このため,必要な電流最大値は減少しなかった.Al薄板に対する放電電流(振動周期約30μs)の表皮深さは約0.4mmである.

この値に比べAl薄板の板厚0,3mmは小さすぎたので,圧接に必要な電流最大値が減らなかったと思われる

(電流最大値を下げて圧接すると十分な強さで圧接されなかった).

図9.48 放電電流および衝突時間信号波形例(板厚0.3 mm)