共同研究企業

●これまで,電磁圧接,電磁シーム溶接,電磁成形に関する共同開発などを行った主な企業および成果を以下に示す.

・(株)中央製作所:電磁シーム溶接機の開発.特許出願約10件,学会発表約10件

(溶接学会発表用 PDF).

・住友軽金属工業(株):アルミニウム合金薄板の電磁シーム溶接.特許出願3件,学会発表数件

(住友軽金属技報 PDF).

・(株)神戸製鋼所:アルミニウム/高張力鋼板の電磁シーム溶接.特許出願1件,学会発表数件

(特許 N0.4718343 PDF)

(出願内容概略 PDF).

・矢崎総業(株):端子板/電線の電磁圧接.フレキシブルプリント配線銅箔の電磁圧接,特許出願2件,学会発表約10件

(溶接学会講演論文 PDF).

・石川島播磨重工業(株):アモルファス箔の電磁圧接.学会発表1件

(溶接学会講演論文 PDF).

・(株)東芝:ステンレス薄板の電磁シーム溶接.学会発表1件

(溶接学会講演論文 PDF).

・日本マルチ(株):銅薄板/銅バンプの電磁圧接.学会発表1件

(電子情報通信学会研究会発表用 PDF).

・東プレ(株):燃料電池セパレータ用金属薄板,キーボード用円錐ばねの電磁成形.特許出願3件,学会発表数件

(電子情報通信学会研究会発表用 PDF).

●溶接機メーカー(株)中央製作所は,科学技術振興機構(JST)の事業として電磁シーム溶接機の開発を行った.得られた成果の一部を示す.

展示・実験用に製作された小型電磁シーム溶接機外観を図8.1に示す.外形寸法は約1×1×2mであり,この中に図2.1に示した構成

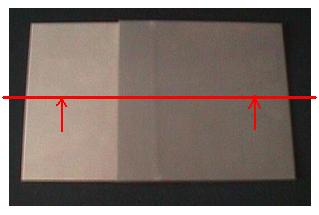

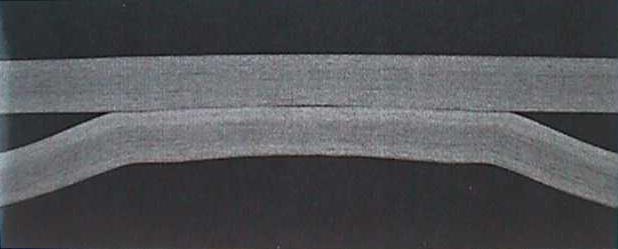

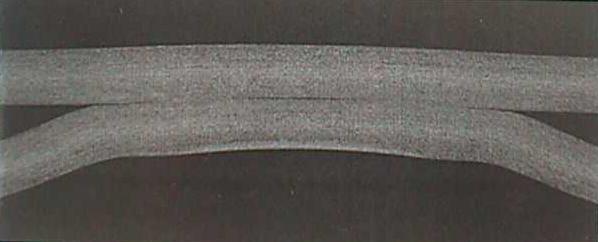

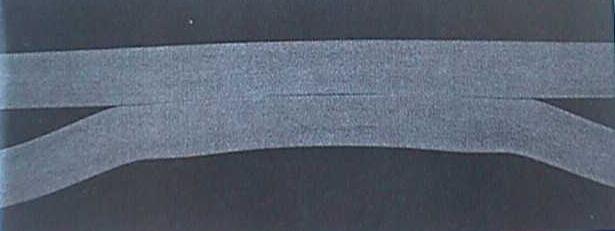

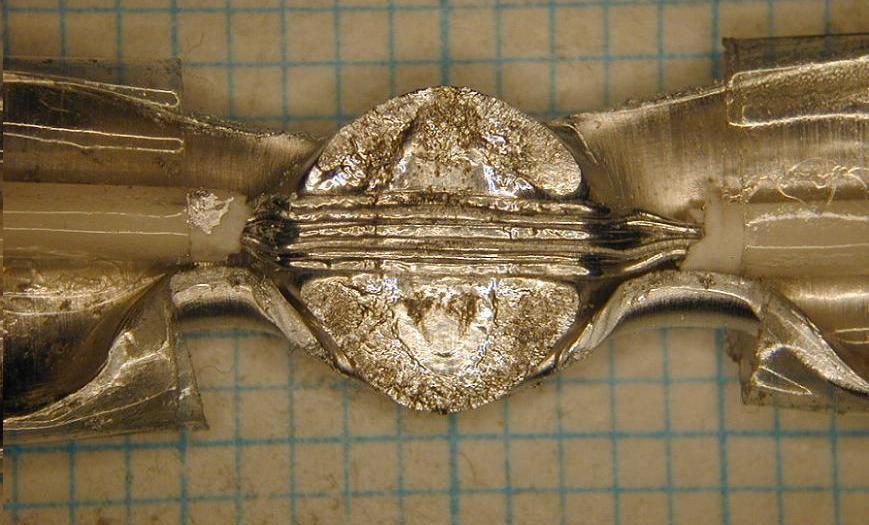

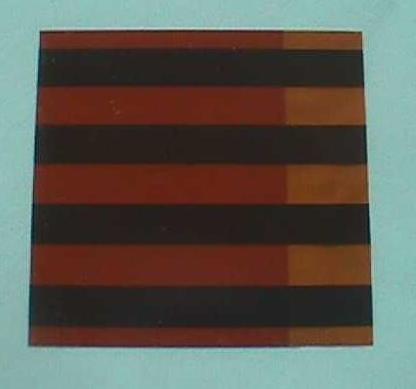

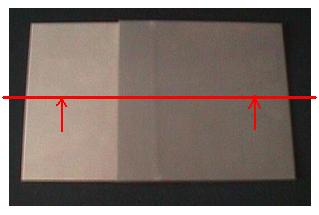

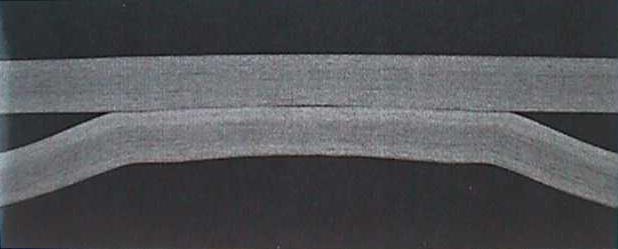

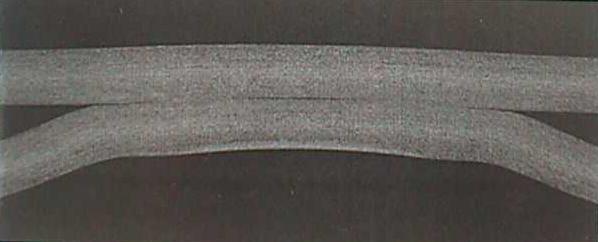

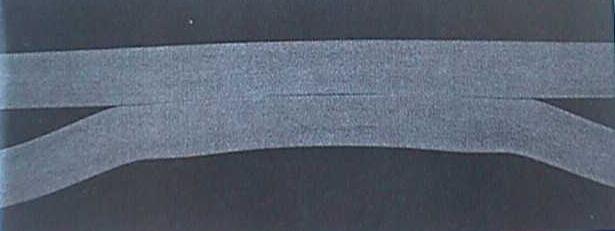

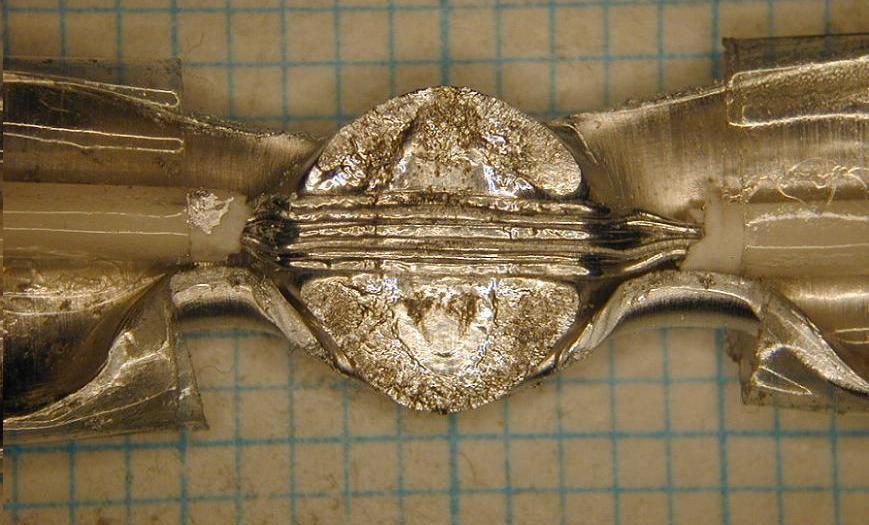

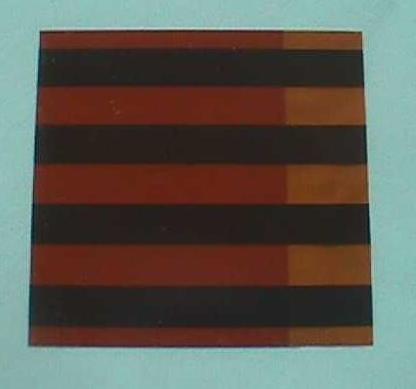

要素がすべて含まれている.長さ50mm程度のシーム溶接が可能である.シーム溶接された試料外観(アルミ薄板)を図8.2に示す.接合部分

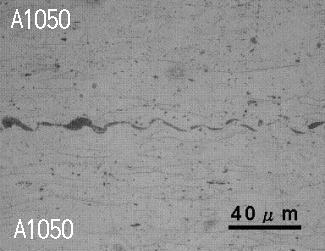

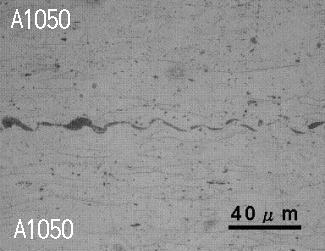

は,図8.2に示すように縦長の環状になる.シーム方向に垂直な接合界面には,図8.2に示す各位置で波模様が観測された.位置35

mmで観測された波模様例を図8.3に示す.このような波模様から最大波長および最大振幅(図8.3)を測定した.最大波長および最大

振幅の観察位置による変化例を図8.4に示す.他に,最大波長および最大振幅が,コンデンサ電源の充電エネルギーおよび容量などによって変化

することが示された.

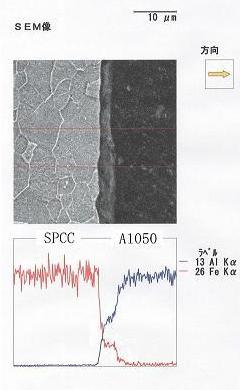

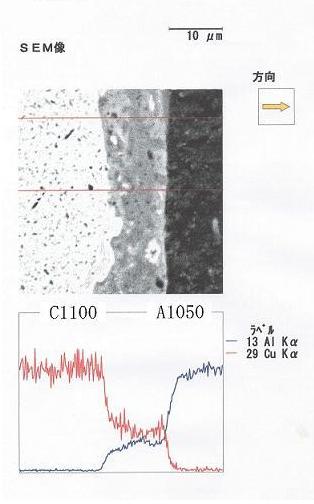

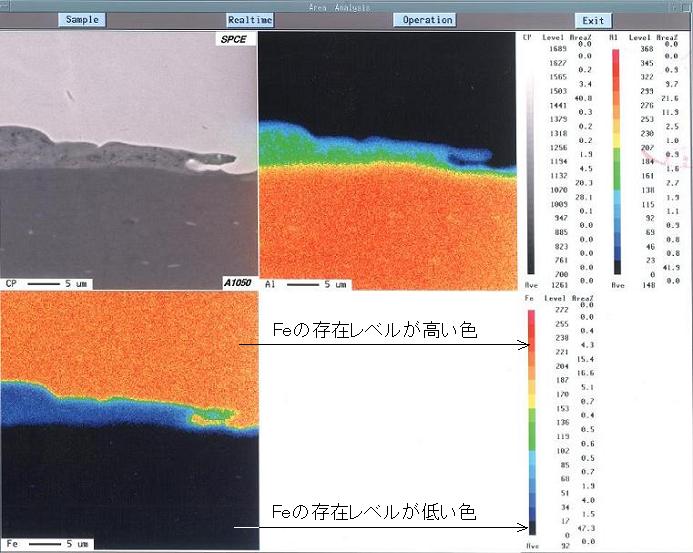

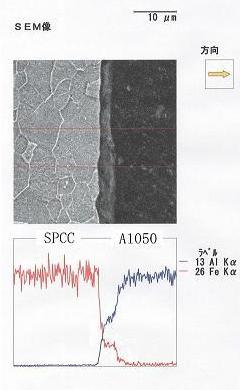

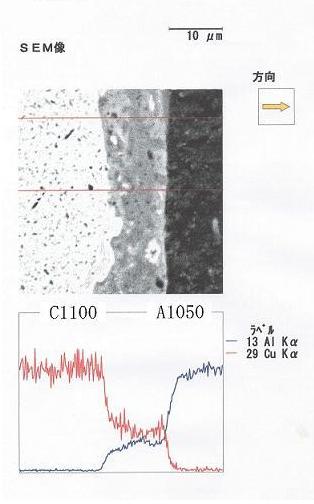

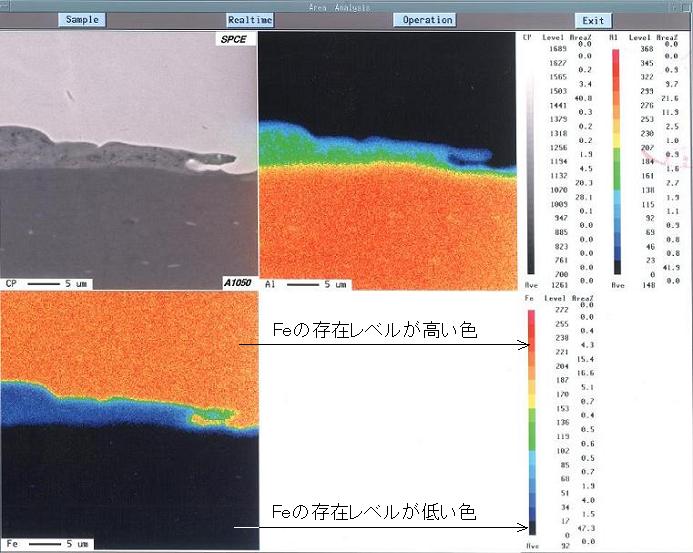

異種金属接合界面の元素分布を調べるため行われた電子線プローブマイクロアナライザー(EPMA)の線分析結果を図8.5に,

面分析結果を図8.6,図8.7に示す.線分析結果の横軸は電子顕微鏡写真横方向位置に対応し,縦軸は元素(Al,Fe など)の量を

比較表示している.面分析結果では,電子顕微鏡写真位置に対応させて元素の分布状態を色の違いで示してある.面分析結果(図8.6)

の上側はFe ,下側はAl である.接合界面にはFe とAl の拡散が起こっている.Al とFe が混在する部分(合金層)の厚さ(幅)は2〜

12μmであった.

図8.1 中央製作所製の電磁シーム溶接機外観(以下図8.7まで写真など提供:(株)中央製作所)

図8.2 シーム溶接されたアルミ/アルミ板(A1050,幅50mm,板厚0.5mm)および接合界面観察位置

図8.3 位置35mmで観察された接合界面の波模様例

図8.4 アルミ/アルミ板接合界面における波模様最大波長および最大振幅の

観察位置による変化(A1050,幅50mm,板厚0.5mm)

図8.5 異種金属接合界面の電子顕微鏡写真およびEPMA線分析(左:A1050/SPCC, 右:A1050/C1100 )

図8.6 接合界面の電子顕微鏡写真およびEPMA面分析(A1050/SPCC )

図8.7 接合界面の電子顕微鏡写真およびEPMA面分析(上:A1050/C1100,下:A5052/A1050 )

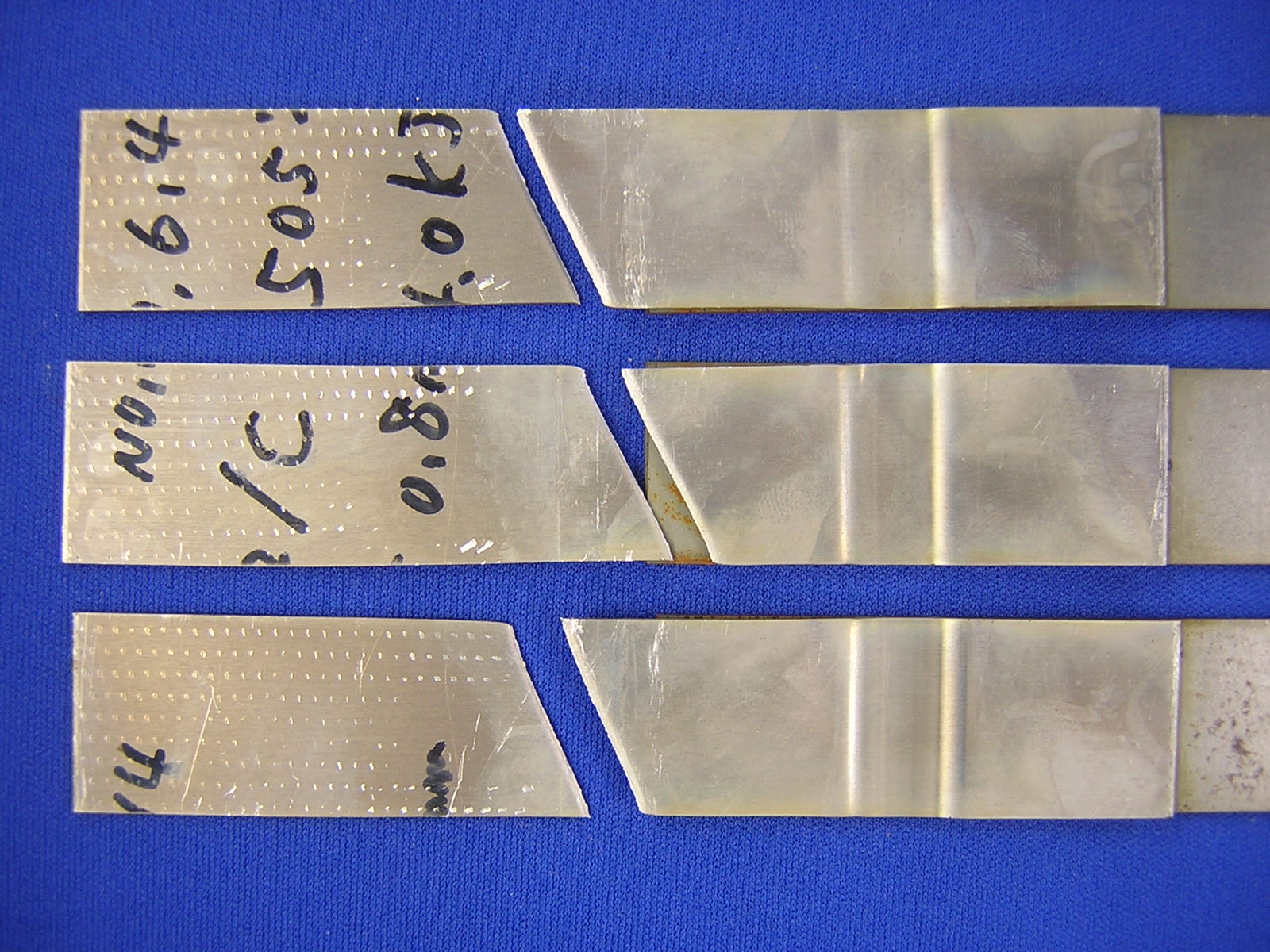

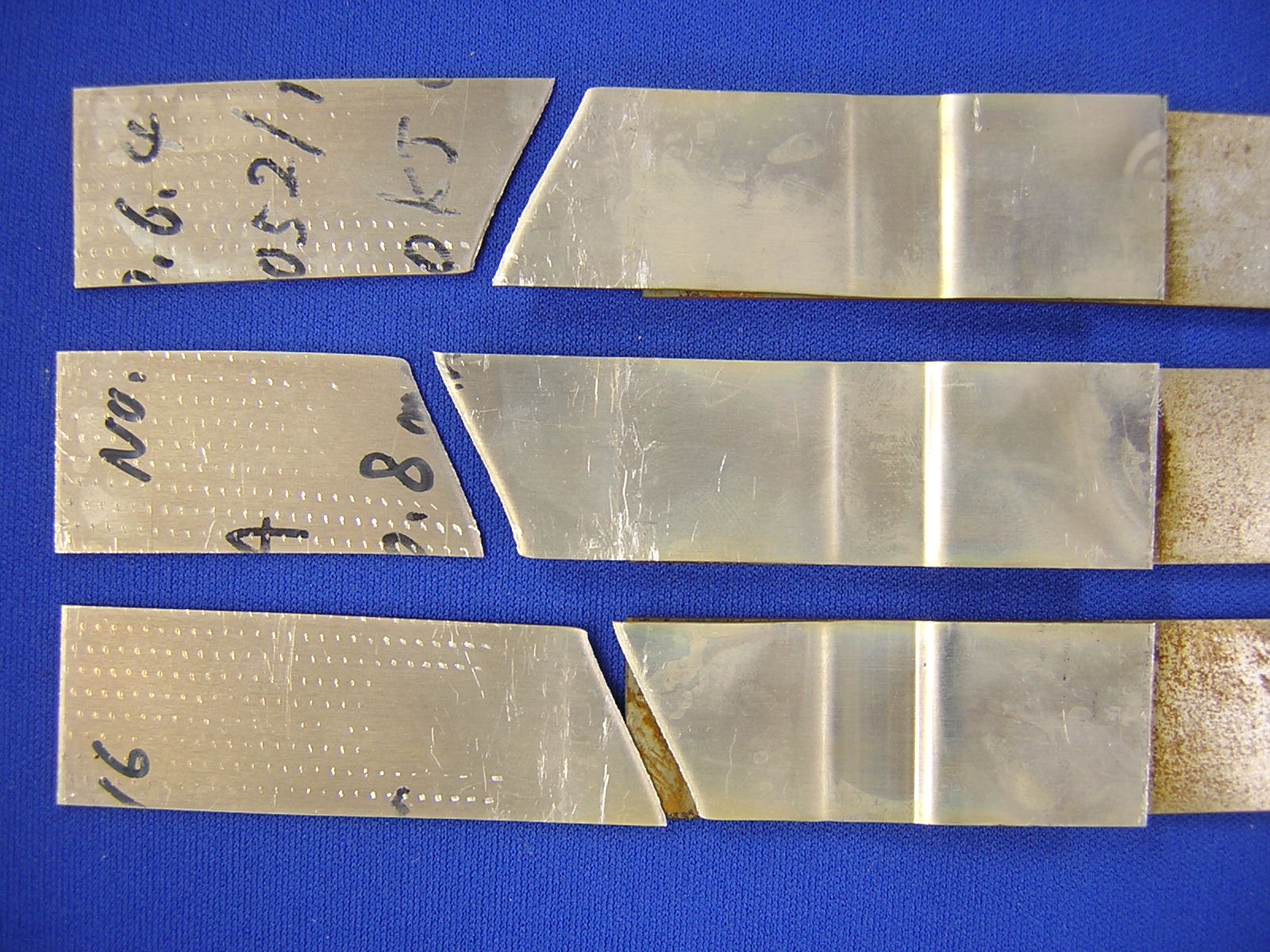

●(株)神戸製鋼所と共同で各種アルミニウム板と各種高張力鋼板を長さ100mmにわたりシーム溶接した.

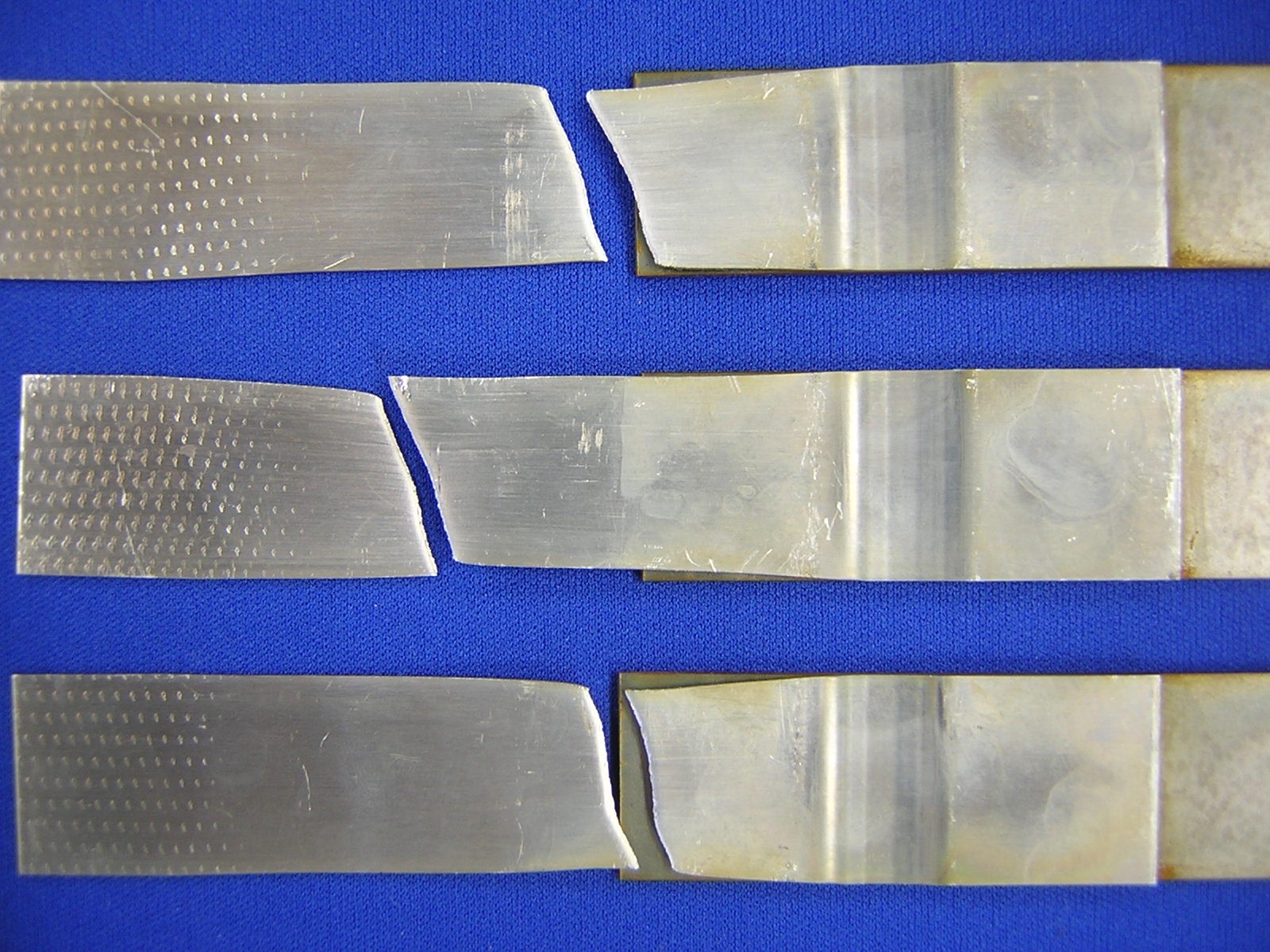

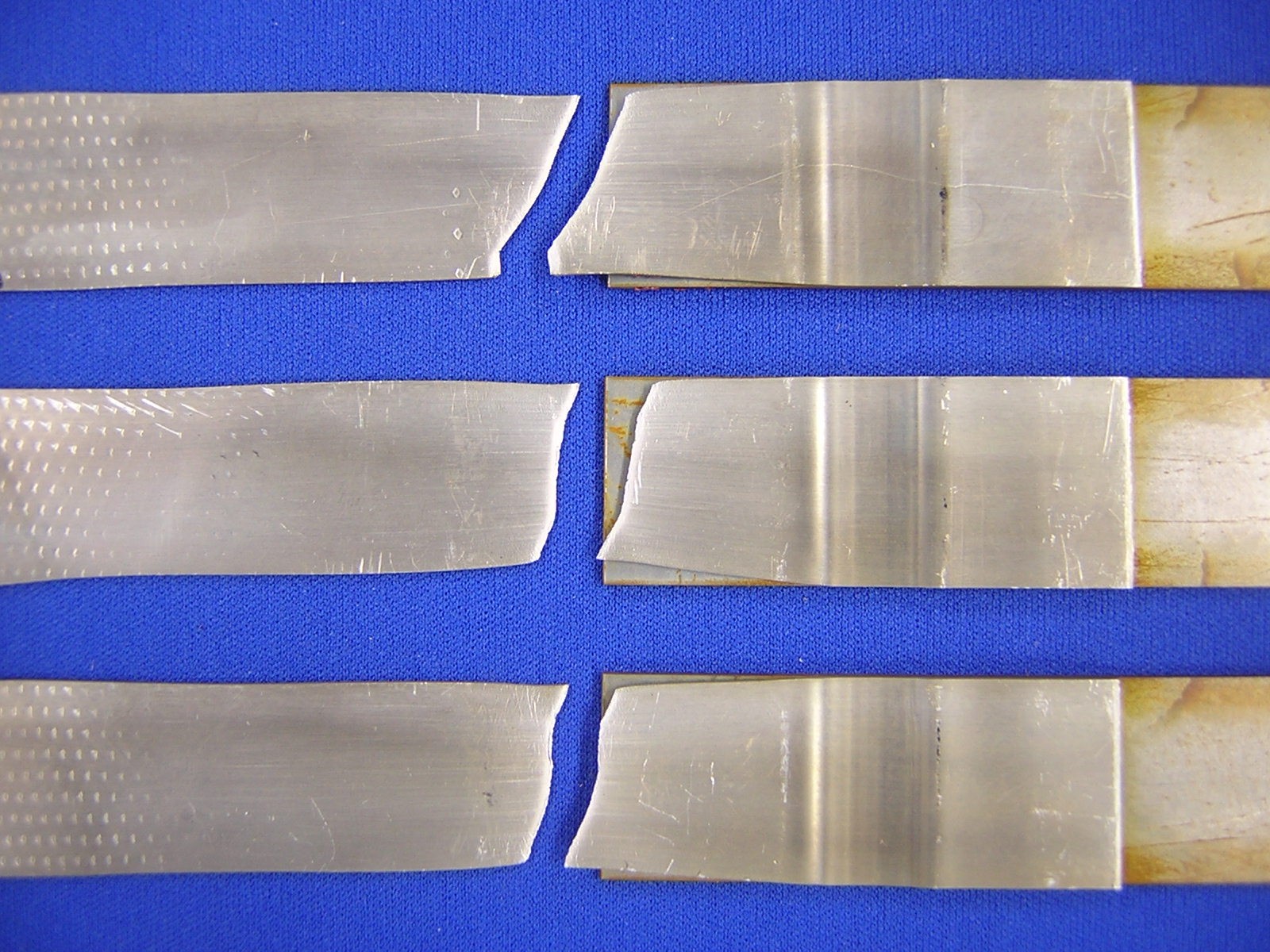

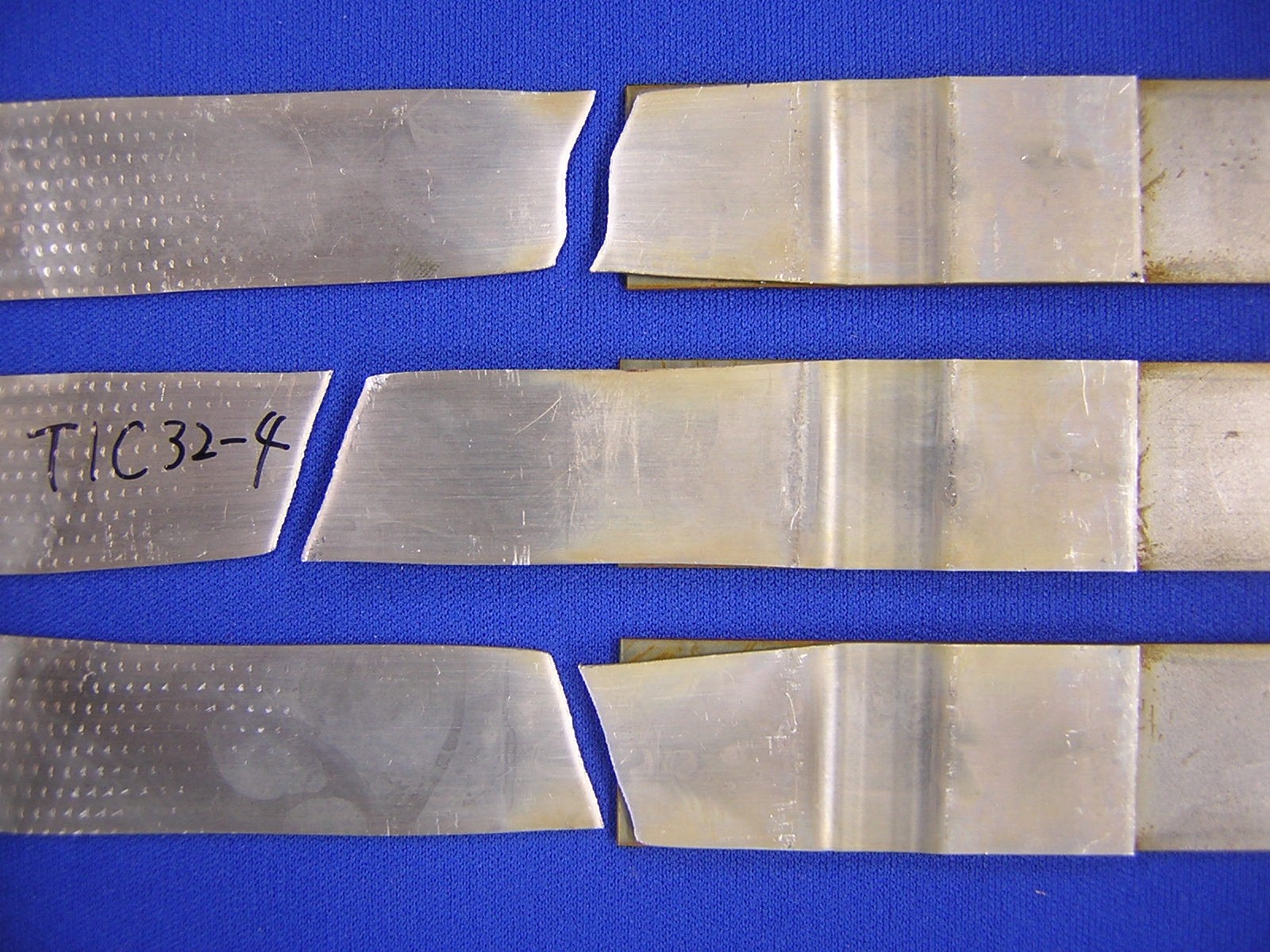

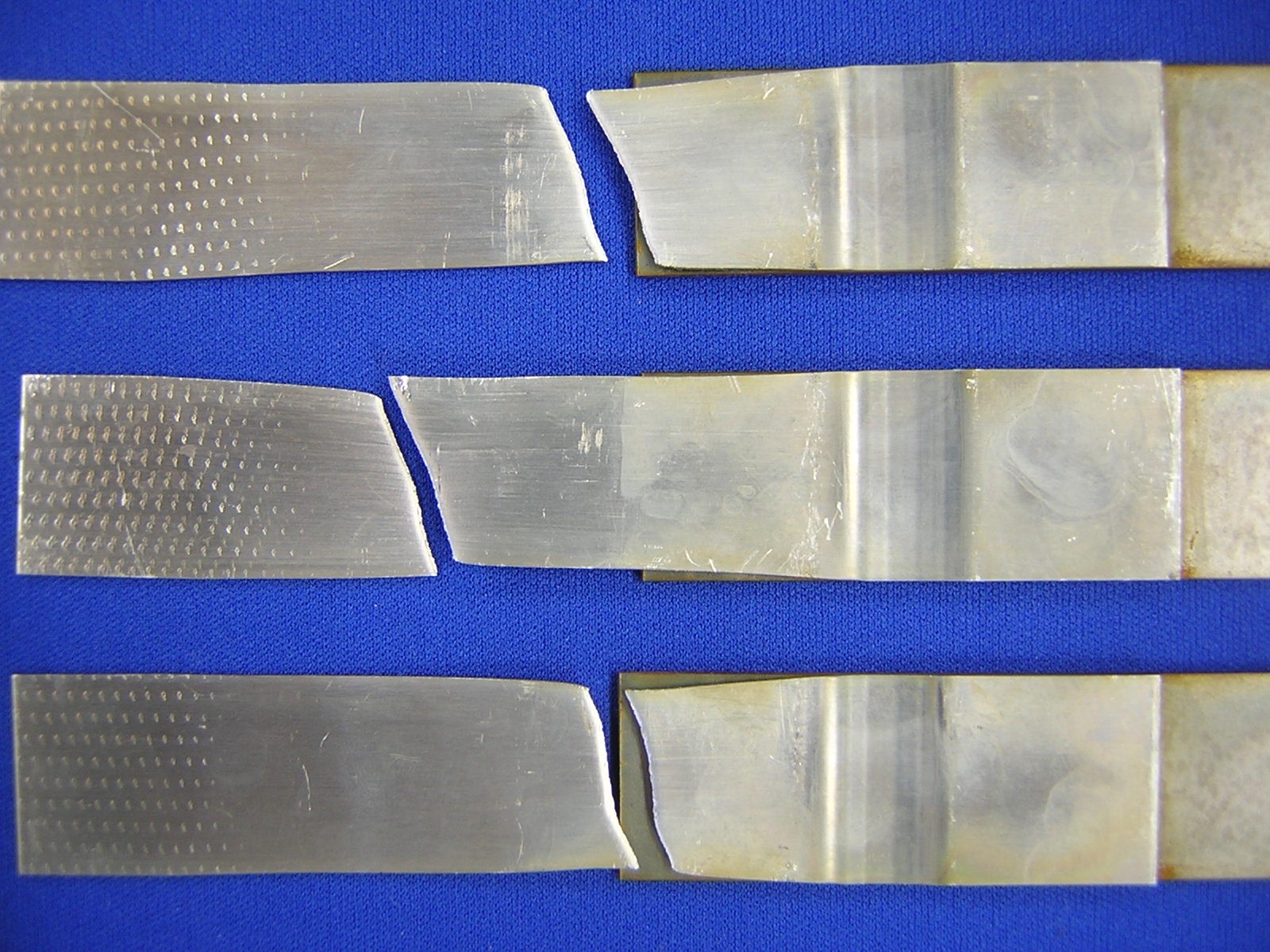

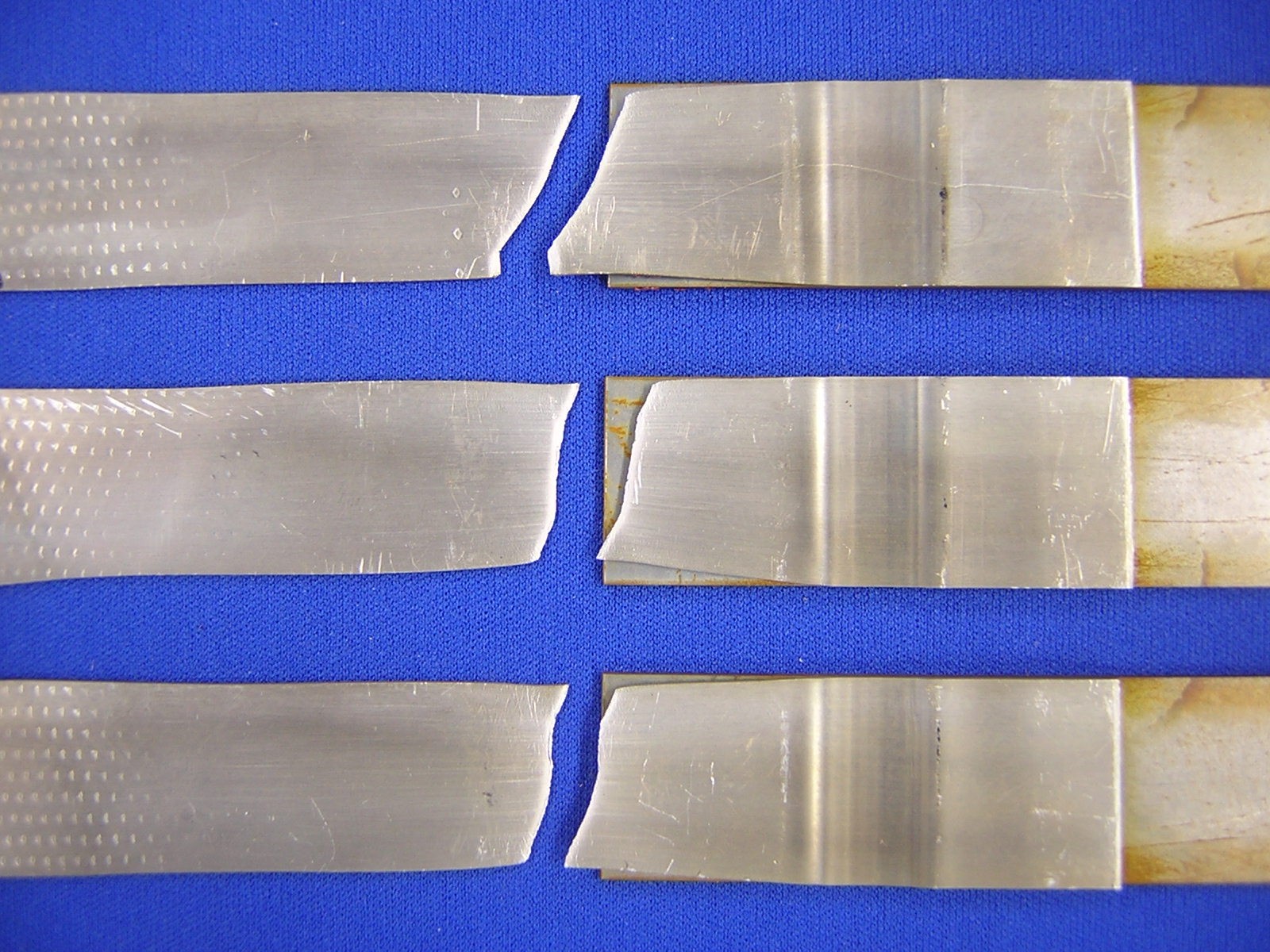

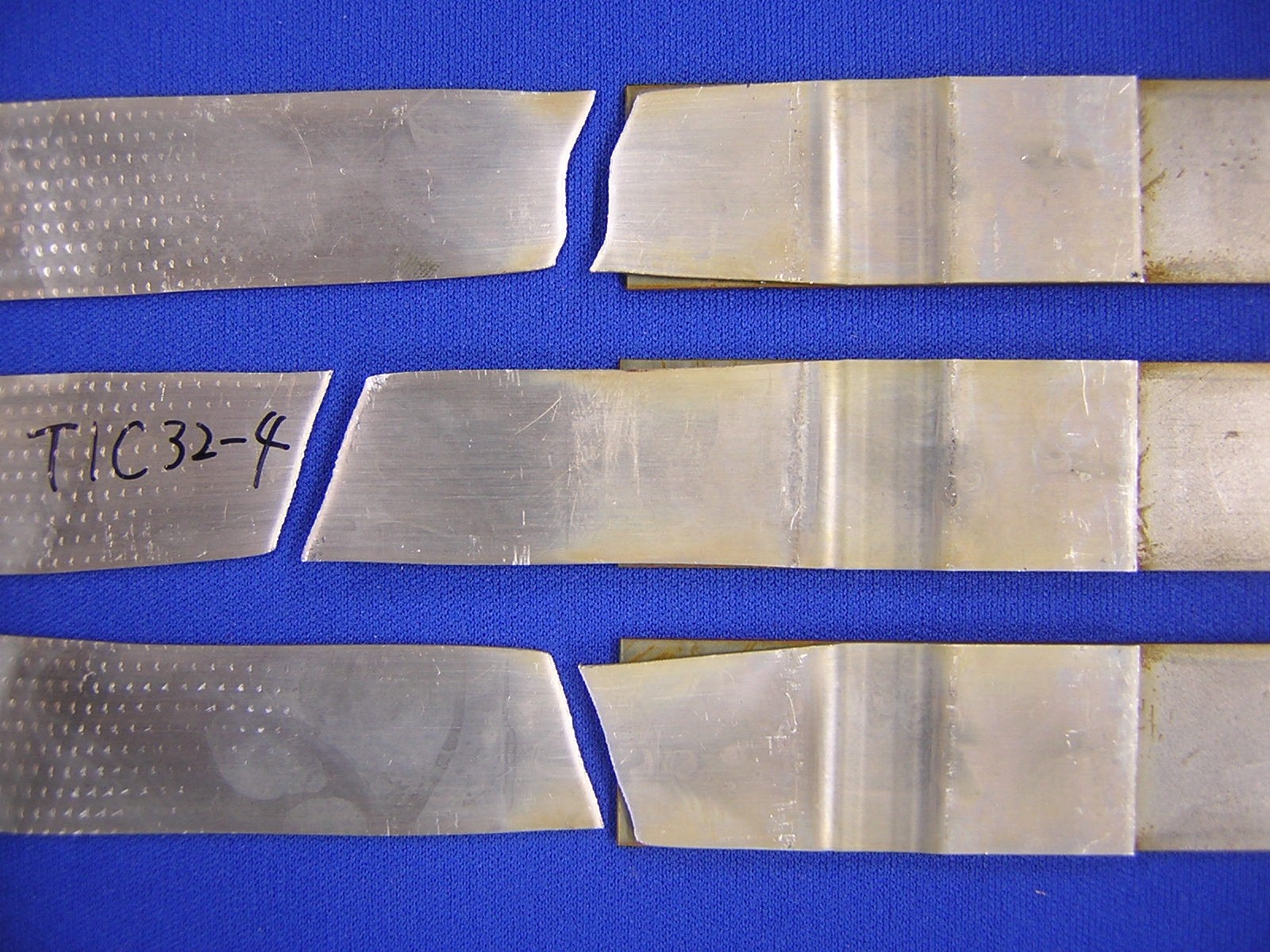

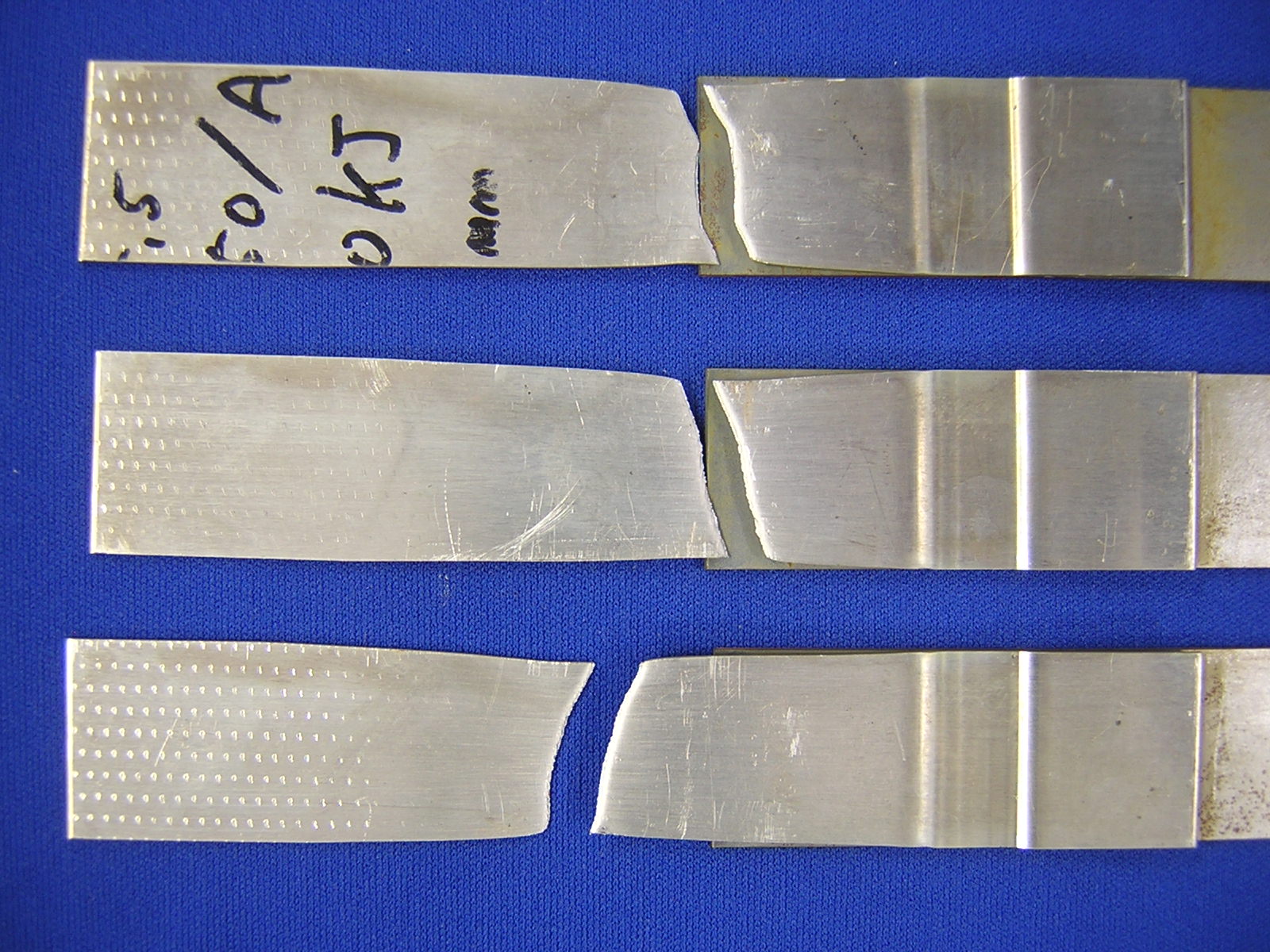

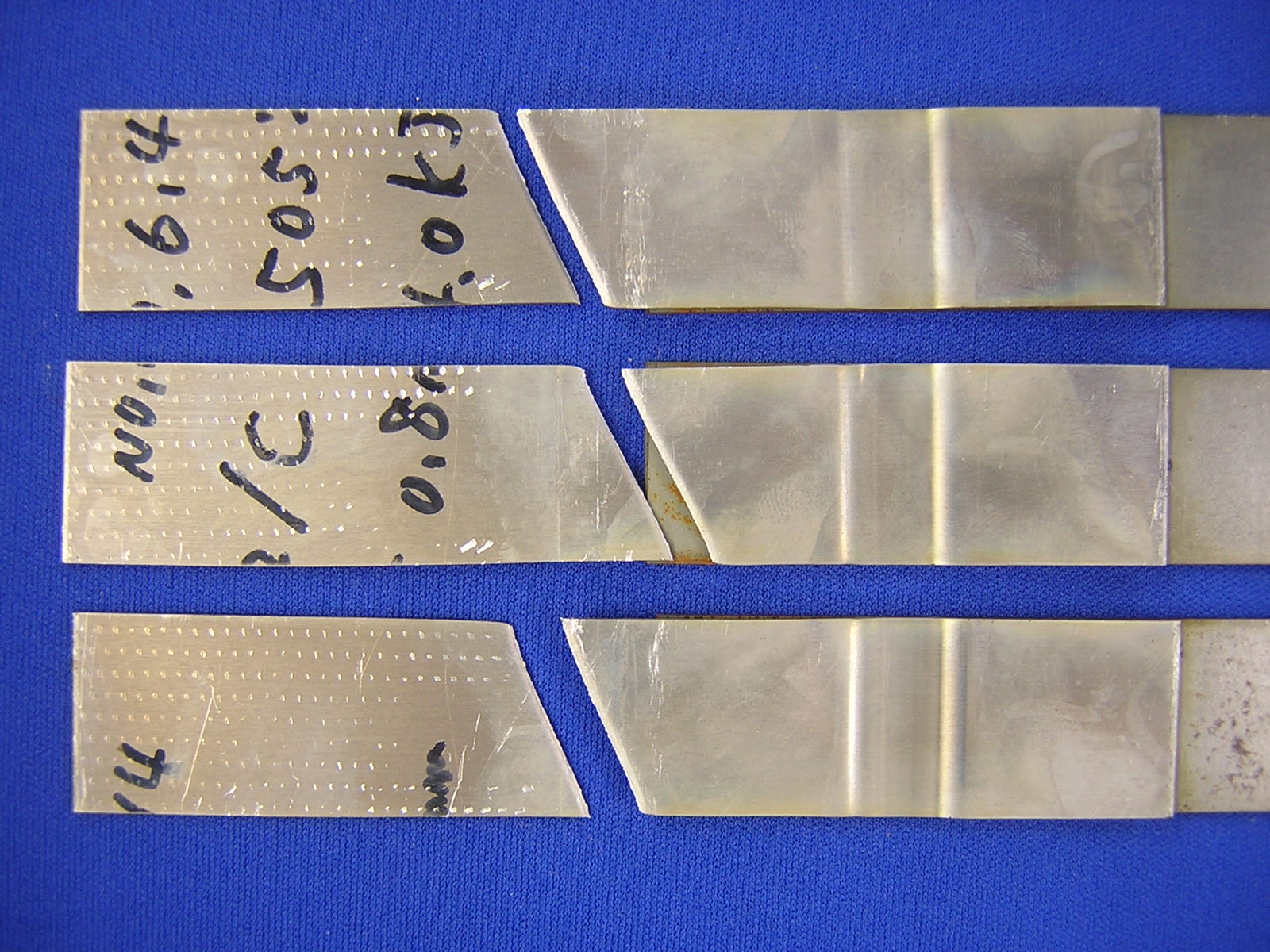

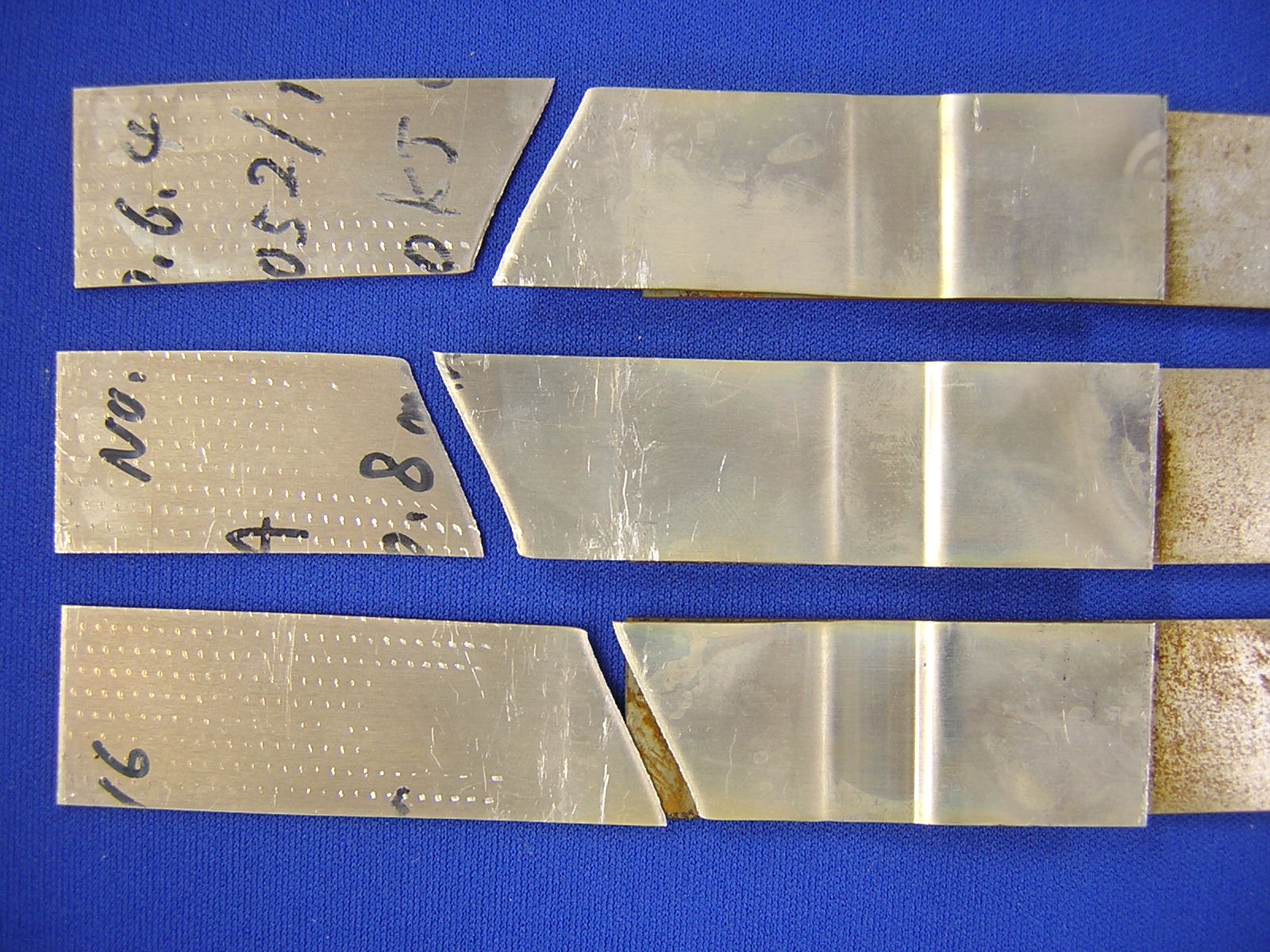

各継手の接合強度を次のように求めた.引張せん断試験で母材破断する充電エネルギーで溶接した継手の中央部から試験片(幅20mm)

を切り出し,最大せん断強さ[N]を求める.この値を母材(溶接前)の断面積で除して引張せん断強度[MPa] を得る.結果の例を図8.8

に示す.図の横軸は,鋼材自身の接合強度であり,4種類(高張力鋼3種 590MPa,780MPa,980MPa+軟鋼1種)

である.参考のため,軟鋼SPCCについての結果も付記されている.5kJ 以下の適当な充電エネルギーで溶接すると,A6061/980MPaの

場合を除き,母材(アルミ)破断する結果が得られた.A6061/980MPaの場合は,溶接部ではく離し,最大せん断強さ約6kN が得られた.

破断した試験片の例を図8.9に示す.接合界面の観察結果の一部を,図8.10,図8.11に示す.

今回の共同実験から,アルミニウム(合金)薄材を鋼薄板へ溶接する場合に必要なコンデンサ電源の充電エネルギーについて調べた.十分な

接合強度を得るには,アルミニウム薄板の板厚,両薄板表面の硬さに応じて,式(8.1)を満足するような電源エネルギーで溶接実験する必要

がある.

E≧(0.00557×HvFe+0.0768×HvAl+0.498)×tAl (8.1)

ここで,Eは接合部単位面積当たり必要な電源エネルギー(J/mm2),HvFeは鋼板の表面ビッカース硬度(Hv),HvAlはアルミニウム板の表面ビッカース硬度(Hv),tAlはアルミニウム板の板厚(mm)である.

接合部の面積は接合長さ(溶接方向の長さ)×接合部(コイルの電流集中部分)の幅である.各薄板の引張強度,表面硬さを表8.1に示す.

なお,この結果は電源のエネルギーの70%以上がコイル部分へ移送される装置について成立する(エネルギー移送については付録を参照).

図8.8 各種アルミ板/高張力鋼板継手の引張試験結果(各点とも母材(アルミ)破断,

以下図8.11まで写真など提供:(株)神戸製鋼所)

図8.9 破断した試験片の外観例(試験片幅20mm)

図8.10 接合界面の電子顕微鏡写真例(上:観察位置,中:接合部分全体(赤線の範囲),下:緑色四角部分の拡大写真)

図8.11 接合界面(図8.10の下右図)のEPMA面分析例( A5052/SPCC )

表8.1 各種薄板の引張強度および表面ビッカース硬度

薄板の種類 |

引張強度(MPa) |

表面硬さ(Hv) |

アルミ合金1050

アルミ合金5052

アルミ合金6061

SPCC鋼板

高張力鋼板590級

高張力鋼板780級

高張力鋼板980級

|

114

248

323

299

622

821

1007

|

36

81

107

84

175

221

279

|

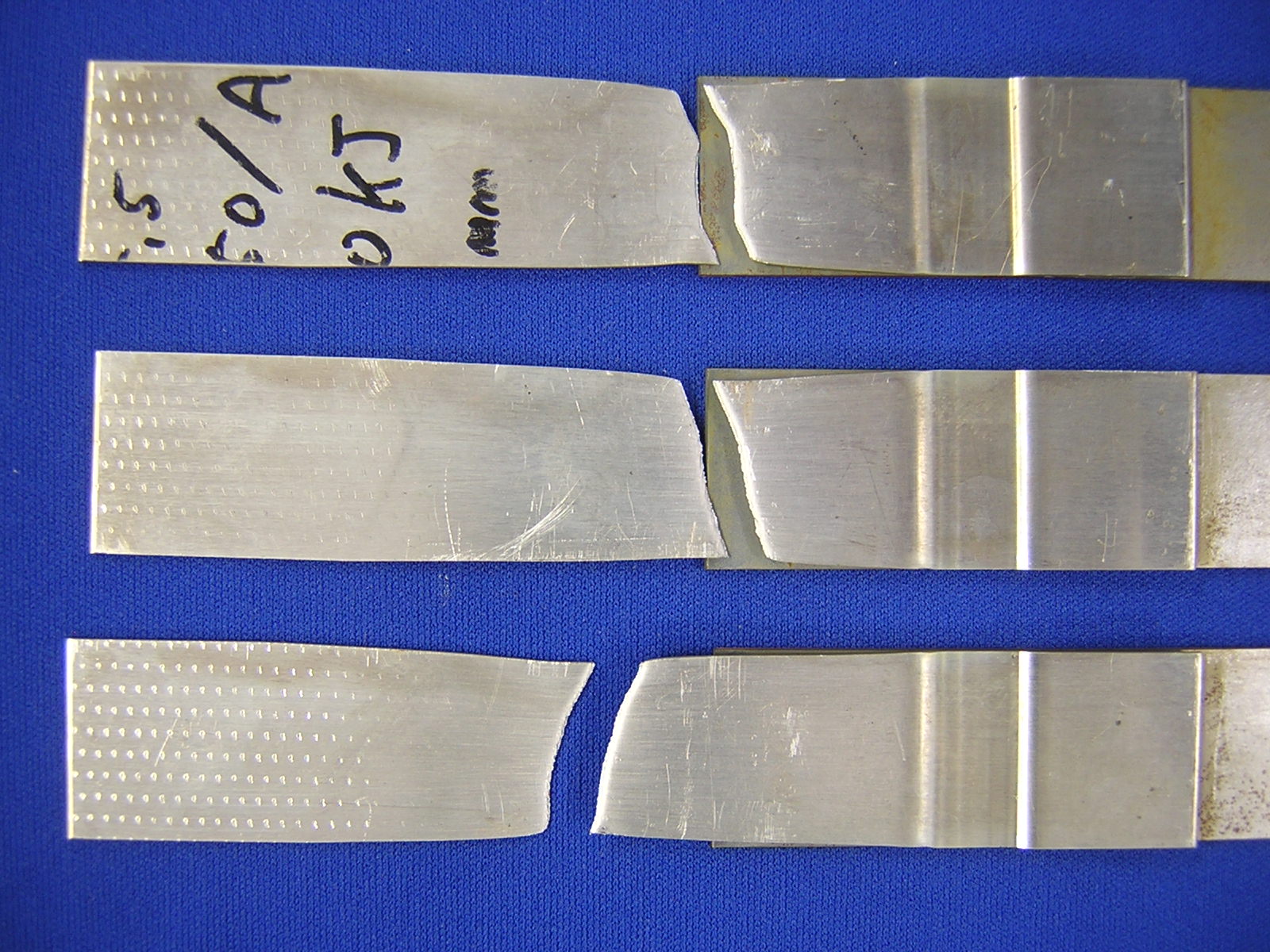

●住友軽金属工業(株)と共同で各種アルミニウム板を長さ100mm〜1mにわたりシーム溶接した.継手(シーム長さ100mm)の接合強度を

次のように求めた.引張せん断試験で母材破断する充電エネルギーで溶接した継手の中央部から試験片(幅20mm)を切り出し,最大せん断強さ

[N]を求める.この値を母材(溶接前)の断面積で除して引張せん断強度[MPa] を得る.結果の例を図8.12,図8.13に示す.

■は継手の結果,□は,同様に求めた溶接前の母材引張強度である.母材破断する充電エネルギー値は,A1050で

1.3 kJ,A2017で3.0 kJ,A3004で2.4 kJ,A5182で3.4 kJ,A6016で2.0 kJ,A7075で3.0 kJであった.

接合界面の観察結果(一部)を,図8.14,図8.15に示す.

図8.13,図8.14,図8.15(図の説明文)で,A5182/A1050 はA5182 がコイル側に置かれた場合を示す(他も同様である).

アルミニウム板を連続的に表面処理や熱処理する走行ライン(図8.16)では,多くの場合,板を巻回形成された部分から少しずつ取り出して処理

が行われる.巻かれた部分が無くなると,その終端部と新たにラインに導入するアルミニウム板(巻かれた部分)の始端部とを重ねて接続する必要が

ある.このような接続は「板継ぎ」と呼ばれている.板継ぎは,図8.16に示す板継ぎ装置で行われる.各種処理装置を通過している板を止める

ことなく,板の接続部分だけを短時間止めて板継ぎする.このため,アキュームレータと呼ばれる進行を調整する装置が必要である.

板継ぎには各種の方法,例えば,よく使われる方法として,重ねた部分をプレス成形し,機械的にかみ合わせる連結法がある.この方法では,切りくず

や切り粉が発生し,アルミニウム板表面を損傷する恐れがある.これに対し電磁シーム溶接による板継ぎ法には,板継ぎ時間が短い,板継ぎ部分に切り

くずや切り粉が付着しないなどの利点がある.

巻回形成された部分の横幅は,多くの場合,約1mである.そこで,長さ1m以上,幅1mのアルミニウム板を重ね,幅1mにわたりシーム溶接する

実験を始めた.当時は,装置およびコイルの都合で,1回の放電実験でシーム溶接できる長さは0.5mであった.このため,図8.17のように重ねた

部分を,0.5mずつ2回に分けてシーム溶接した.実験の様子を図8.18に示す.被溶接材各所から採取した試験片の引張せん断試験では,両端部の

数mm程度の部分を除き,十分な接合強度が得られ,板厚0.3mmのA1050材どうし,A5052材どうしの接合などで母材破断した.現在は,

長さ1mのシーム溶接が1回の放電でできる(図5.2).

図8.17のように幅1mにわたりシーム溶接したアルミニウム板を実際の走行ライン(図8.16)で次のように走行試験した.電磁シーム溶接した

アルミニウム板Bは,ライン上を先行するアルミニウム板Aの終端部と,次に導入するアルミニウム板Cの始端部との間に図8.19のように置く.

板Aと板B,板Bと板Cは,板継ぎ場所で通常の方法(機械的かみ合わせ連結法)で接続する.これらをアキュームレータ,脱脂槽,表面処理槽,塗油

装置などのラインを走行させ,巻取る.ライン走行試験の結果,アルミニウム板Bの電磁シーム溶接された部分に,破損,はく離などは見られなかった.

走行試験後のアルミニウム板Bの外観例を図8.20に示す.

図8.12 同種アルミ板継手の引張試験結果(各継手とも母材破断,■:継手,□:母材,

以下図8.20まで写真など結果提供:住友軽金属工業(株))

図8.13 異種アルミ板継手の引張試験結果(各継手とも母材破断,■:継手,□:母材 )

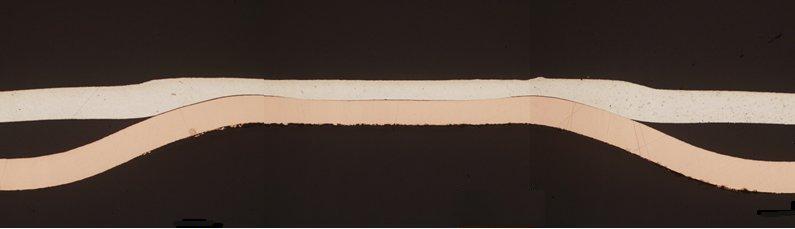

図8.14 接合界面の光学顕微鏡写真例(板厚1mm,上:A1050/A1050,

中:A5182/A5182,下:A3004/A3004)

図8.15 接合界面の光学顕微鏡写真例(左:A1050/A1050 ,右:A5182/A6019 )

図8.16 各種表面処理を行う通板ラインの概略図

図8.17 長尺板の幅1mにわたるシーム溶接部(概略図)

図8.18 長尺板の幅1mにわたるシーム溶接の様子

図8.19 通板試験用継手(電磁シーム溶接後)のラインへの導入法

図8.20 ライン通板試験後のアルミニウム薄板Bの外観

(左:A5052継手,右:A5182継手)

●矢崎総業(株)と共同で端子板,電線,フレキシブルプリント配線(FPC)銅箔など電子配線部品を電磁圧接した.アルミ製の端子板と市販の電線

(単線およびより線)を圧接対象とし,実験を始めた.使用した実験装置を図8.21に示す.

当初,圧接させると,端子板に大きな変形が生じた.その後,端子板の形状,固定具の材質,実験条件などを選び,端子板の変形を少なくした.

改良前,改良後の接合片の外観を図8.22に示す.

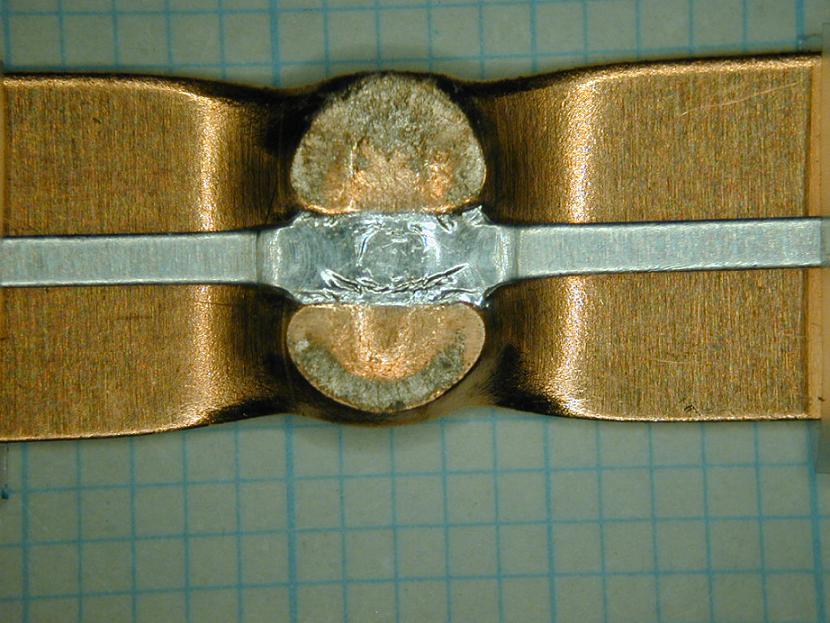

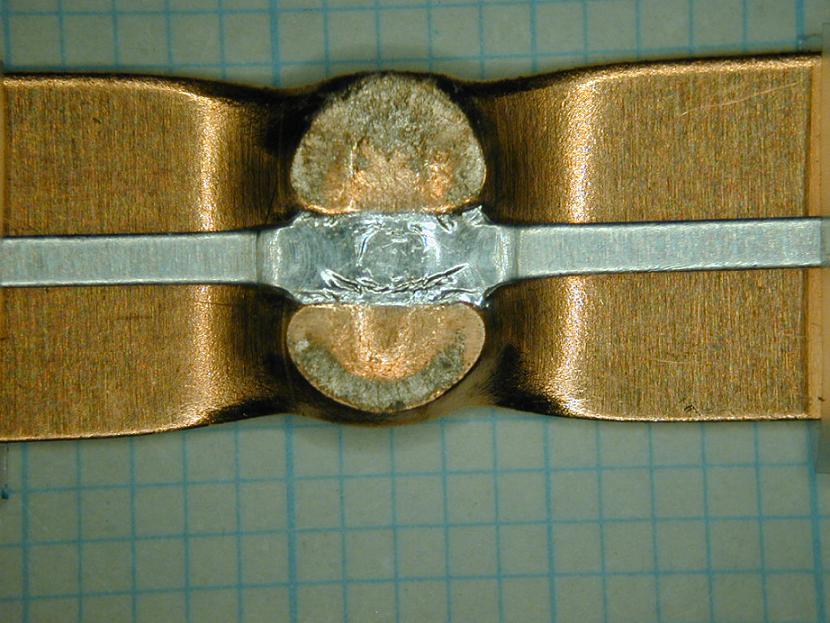

銅端子板とアルミ平角線を圧接した結果を述べる.コンデンサ電源24μF,充電エネルギー約1kJで

圧接した接合片の外観を図8.23に示す.銅端子板は幅7mm,板厚0.2mm,アルミ平角線は幅1mm,厚さ0.3mmである.圧接された

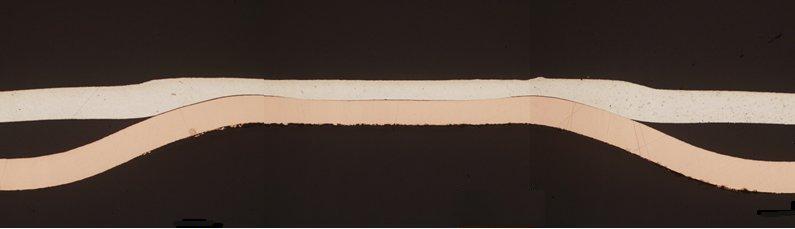

接合片の接合強度は,平角線の母材強度に対し約60%であった.接合片の引張せん断試験では,平角線の接合部で破断した.接合界面の光学

顕微鏡写真を図8.24に示す.接触部分は,全面的に接合しているように見えるが,中央部では接合していない.実際の接合部は中央部から両側

にやや離れた2箇所であった.

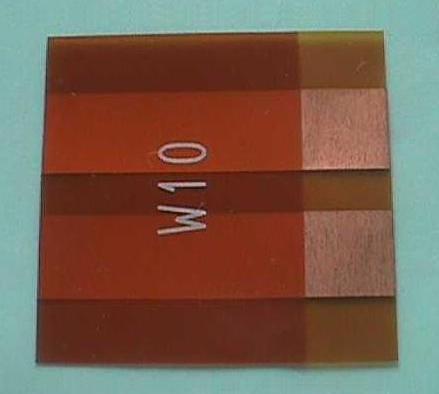

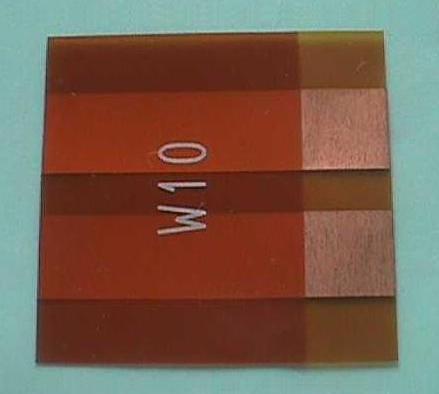

次に,フレキシブルプリント配線(FPC)の銅箔露出部分どうしを電磁圧接した結果を示す.

圧接実験にはアルミ板を加圧用金属板

(ドライバー)として使用した.アルミ板の厚さなどを適切に選ぶと,FPC 銅箔を両面露出させず,片面だけ露出させて圧接できた.このとき,

銅箔裏面の絶縁被覆(ポリイミド製ベースフィルム)は溶けなかった.端部に銅箔露出部分のあるFPC の外観を図8.27に,圧接後の外観を

図8.28に示す.中央部分が縦に4ヵ所で圧接されている.圧接部分(一ヵ所)の拡大写真を図8.29に示す.圧接部分に変形は生じるが,

溶融,破壊は見られない.圧接部分接合界面の光学顕微鏡写真を図8.31に示す.

スポット状の銅箔露出部が途中にあるFPC の外観を図8.32に,圧接後の外観を図8.33,図8.34に示す.圧接部分接合界面の

光学顕微鏡写真を図8.36に示す.この場合も,圧接部分に変形は生じるが,溶融,破壊は見られない.

溶接されたFPC から図8.37のような試験片を切り取り,長手方向に引張り,最大せん断荷重[N]を測定した.試験時の破断形態は,接合部

の周囲で破断する母材破断であった.破断面(図8.37)から接合面積を推定し,この値で最大せん断荷重[N]を除し,引張強度[MPa]を

求めた(図8.37).接合界面の透過型電子顕微鏡写真を図8.38に示す.微細な結晶粒の存在が確認された.

図8.21 アルミ端子板/電線など圧接実験装置

図8.22 アルミ端子板/電線の圧接例(上:改良前,下:改良後,以下図8.38まで写真提供:矢崎総業(株))

図8.23 銅端子板/アルミ平角線の圧接例(平角線幅1mm)

図8.24 接合界面の光学顕微鏡写真例(アルミ平角線(上側)/銅端子板(下側),銅端子板厚0.2mm)

図8.27 フレキシブルプリント配線(FPC)の外観例 および断面構造概略(端部に銅箔露出部分あり,

上左:銅箔幅10mm,上中:5mm,上右:1mm,下左:銅箔幅5mmの裏面,下右:断面概略)

図8.28 銅箔露出部分(端部)で圧接されたFPC の外観例(上:銅箔幅10mm,中:5mm,右:1mm)

図8.29 銅箔露出部分(端部)で圧接されたFPC の外観拡大写真例 (上:銅箔幅10mm,中:5mm,下:1mm)

図8.30 銅箔露出部分(端部)で圧接されたFPC 接合界面 の光学顕微鏡観察位置,方向

図8.31 銅箔露出部分(端部)で圧接されたFPC 接合界面の光学顕微鏡写真例

(上:溶接部2ヵ所の全体写真,中:溶接部分1ヵ所の全体写真,下:溶接部拡大写真)

図8.32 フレキシブルプリント配線(FPC)の外観例 (途中にスポット状の銅箔露出部分あり,

銅箔幅5mm,左:露出部分直径3mm,右:1mm)

図8.33 スポット状の銅箔露出部分で圧接されたFPC の外観例

(銅箔幅5mm,上:圧接前,下:圧接後)

図8.34 スポット状の銅箔露出部分で圧接されたFPC の外観拡大写真例 (銅箔幅5mm)

図8.35 スポット状に圧接されたFPC 接合界面の光学顕微鏡観察位置,方向

図8.36 スポット状に圧接されたFPC 接合界面の光学顕微鏡写真例

(露出部分直径3mmと1mmの圧接,上:全体写真,下:溶接部拡大写真)

図8.37 スポット状に圧接されたFPC の引張試験片(上),接合強度(中),破断面(下)

図8.38 スポット状に圧接されたFPC 接合界面の透過型電子顕微鏡写真例

●石川島播磨重工業(株)の協力でアモルファス金属箔とインバー箔などを電磁圧接した.主な結果を以下に示す.アモルファス金属は,Ni-Nb-Zr系

で,厚さ約30μm,幅 約30mmである.インバー箔の厚さは0.1mmである.電源エネルギー1.5kJで圧接された箔の外観を図8.39

に示す.圧接部は 約5mmの幅で縦に端から端まで圧接されている.ただし,この部分は全面で接合されてはいない. 多くの場合,図のように

圧接部の一部に割れが生じた.圧接部分に平行な接合界面を電子顕微鏡で観察した結果を図8.41に,

EPMA面分析した結果を図8.42,引張せん断試験の結果例を図8.43に示す.引張せん断強度は最大で約500MPaであり,破断位置は

圧接部付近であった.

図8.39 電磁圧接されたアモルファス金属/インバー箔の外観(左:アモルファス箔側,右:インバー箔側,

以下図8.43まで写真提供:石川島播磨重工業(株))

図8.41 アモルファス金属(上側)/インバー(下側)箔界面の電子顕微鏡写真例(右図は左図の緑色四角部分拡大写真)

図8.42 接合界面(図8.35の右図)のEPMA面分析例(測定元素:Ni,Nb,Fe,Zr )

図8.43 引張せん断試験結果の例(アモルファス金属箔の母材で破断 )

●日本マルチ(株)の協力で銅薄板を銅バンプ,銅ピンなどと呼ばれる金属円柱へ電磁圧接する実験を行った.圧接方法の概略を図8.44に示す.

銅バンプは絶縁板の穴に入れられている.銅薄板に高密度磁束を急激に加えると,薄板は銅バンプに圧接される.銅バンプ以外の絶縁板部分は圧接

されない.銅板と銅バンプの接続は,大電流配線基板などで必要とされている.実験に使用した銅バンプは,直径3mm,高さ2mmの円柱で,

図8.45のようにガラスエポキシ製の絶縁積層板の穴(3ヶ所)に埋められている.銅板の厚さは0.3mmである.電源エネルギー2kJ以下で

銅板を銅バンプ(3ヶ所)へ圧接したときの外観を図8.46に示す.銅板にはこれまでと同様の変形が生じている.圧接した銅薄板/銅バンプの

光学顕微鏡写真(コイル電流に垂直方向断面)を図8.47に示す.上側が銅板,下側は銅バンプである.銅バンプにも変形が見られる.圧接している

部分は全面的ではなく,部分的(約1/3)であった.界面の一部には 図8.47(右)のように波状模様が生じていた.今後,銅薄板(2枚)を

図8.48のように,銅バンプの両側へ圧接する実験を行う予定である.

図8.44 銅薄板を銅バンプへ電磁圧接する方法(断面図)

図8.45 絶縁積層板に埋められた銅バンプの外観(銅バンプ直径3mm,電磁圧接前)

図8.46 電磁圧接した銅薄板/銅バンプの外観 (左:コイル側(銅板)外観,右:固定具側(銅バンプ)外観)

図8.47 銅薄板/銅バンプ接合界面の光学顕微鏡写真 (左:倍率40,右:同400,写真提供:日本マルチ(株))

図8.48 銅薄板(2枚)を銅バンプ両側へ電磁圧接する方法(断面図)

●東プレ(株)と共同で平板状コイルを用いて各種金属薄板を電磁成形した.電磁成形(張出し)の原理を図8.49に示す.金属薄板になるべく一様に電磁力

を加え,金型の溝へ張出して成形する.この張出し成形では,金型の溝なし部分では,電磁力が板押さえ力として働く.このため,板材が溝に引き込まれず,

成形品(板)に反りが生じにくい.電磁成形(せん断成形)の原理を図8.50に示す.電磁力を受けた金属薄板は金型の角刃でせん断される.これらの成形

では,幅の広い範囲に磁束密度を発生する必要がある.このため,平板状コイル中央の幅を20〜50mmと広くしてある(図8.51).また,必要な場合,

平板状コイルのターン数を「2」にする.これらのコイル上に,

金属薄板,金型を置いて固定し,コイルに通電し,金属薄板に電磁力を加える.このとき,薄板と金型が溶接しないように,その間に絶縁シートを挿入する.

張出し成形した結果を使用した金型とともに図8.52に示す.他の結果例を図8.53,図8.55に示す.

プレス成形では製作が困難な渦巻き状の円錐ばねを電磁成形(せん断成形)した結果を図8.56,図8.57に示す.これらの成形品(ばね)を縮める

とぴったり平板状態になる.このような円錐ばねは,東プレ製キーボードの電気接点(無接点方式)部品として使われている.キーボードの動作原理には,

キーの押下げでシート状の電極を押し付けてスイッチを入れる有接点方式および,コンデンサの原理を応用した静電容量無接点方式がある.後者は,キー

を押下げることによって固定電極と可動電極との間に静電容量が形成され,この容量がある値になるとスイッチが入る仕組みである.この可動電極に円錐

ばねが使われている(図8.58). 高性能なキーボード(東プレ製)は,接点部分にそれなりの工夫がなされている.最大の特長は無接点なので耐久性に

優れている点である.価格は高いが,プロ,専門家向きである.その他に,成形可能な円錐ばねの例を図8.59に示す.

図8.49 金属薄板の電磁成形(張出し)原理(上:成形前,下:成形後,断面図)

図8.50 金属薄板の電磁成形(せん断成形)原理(上:成形前,中:成形途中,下:成形後,断面図)

図8.51 電磁成形用装置(上)および成形用コイル(下)

図8.52 電磁成形例(上:金型,下:成形品(ステンレス薄板),以下図8.54まで写真提供:東プレ(株))

図8.53 成形品(アルミ薄板)の成形部分外観例

図8.54 成形品(アルミ薄板)の成形部拡大写真

図8.55 銅薄板の電磁成形例(最上:金型,上:成形品外観(拡大),

下:成形高さの分布例,最下:成形高さ(最大値)の変化例)

図8.56 電磁成形に用いる円錐ばね用金型および断面図

図8.57 電磁成形された円錐ばねの例

図8.58 東プレ製キーボード入力部の構造 (以下図8.57まで写真提供:東プレ(株))

図8.59 電磁成形可能な円錐ばねの例(上:対向する渦巻が2本,下:同3本 )

【 ページのTOP 】