電磁圧接による接近並列シーム溶接

圧接による金属薄板の接近並列シーム溶接には以下のような特徴がある.間隙を設けて高速衝突させる場合について示す.

①E字形ワンターンコイル中央部分を接近させて並列に分離したコイルを使用すると,接近並列シーム溶接できる.

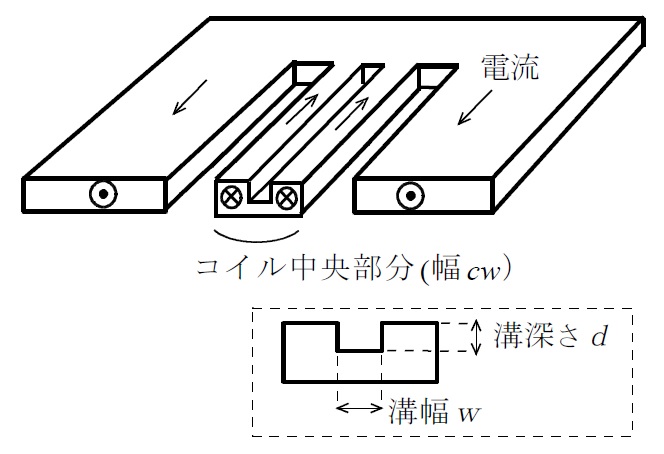

②E字形ワンターンコイル中央部分の上部に沿って溝を設けたコイルを使用すると,接近並列シーム溶接できる.

③接近並列シーム溶接(2並列)を行うと,アルミ可動薄板は,シーム溶接方向へ垂直な断面の接近した2箇所で固定薄板へ衝突する.

④金属ジェットはこの断面の4箇所に発生する.

⑤内側の2箇所で発生する接近した金属ジェット同士は,互いに逆向きであり,衝突する.

⑥接合界面(断面)には4箇所の接合部分が生じ,内側2箇所の接合部分は,中央部分の構造,実験条件などを選ぶと,小さな空洞を含めて繋がる.

⑦並列数などの条件をさらに選択すると,幅10mm以上で帯状に小さな空洞を含めてシーム溶接することもできる.

⑧E字形コイル板中央部分の板を,E字形の溝なしコイル板と組み合わせて,多数ターンコイルとして使用することもできる.

平板状ワンターンコイル(E字形)を使用し,電磁圧接法で接近並列シーム溶接(2並列)を行った結果の一部はすでに報告されている.

(文献は こちら ).典型的なコイル,溶接法の概略,金属ジェットの発生,実験結果などを以下に示す.

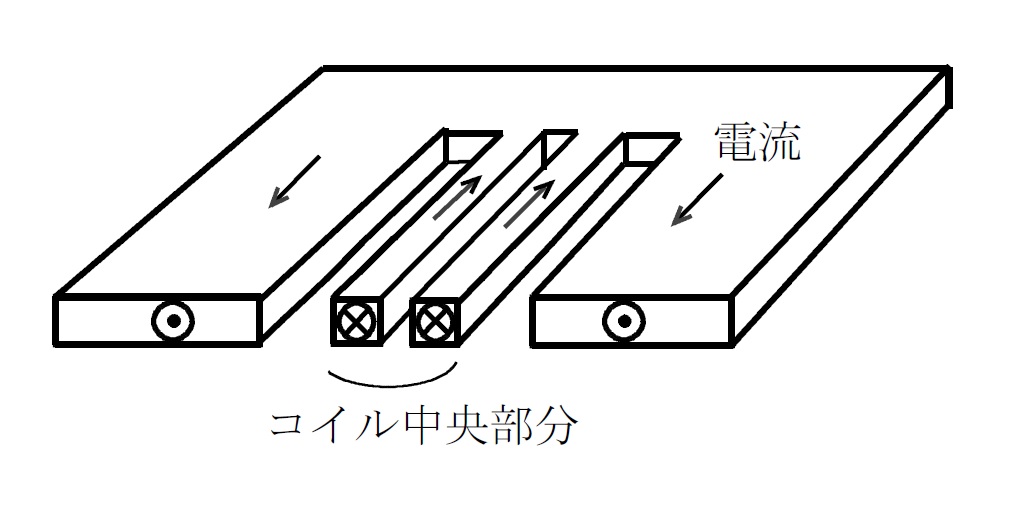

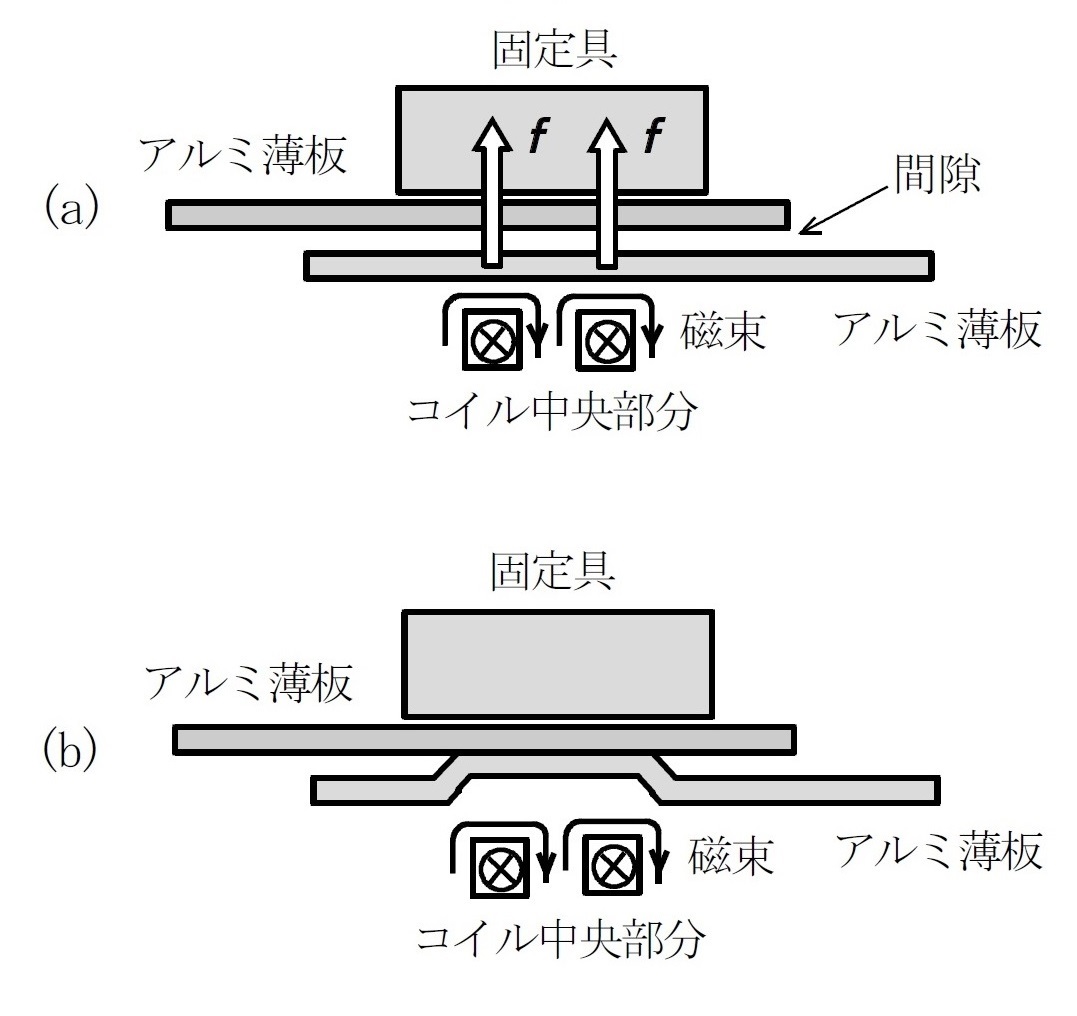

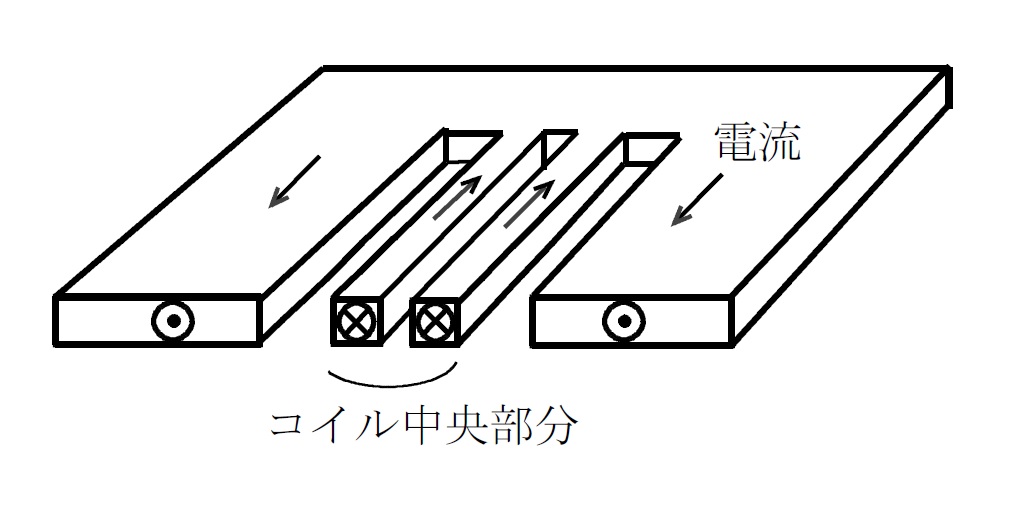

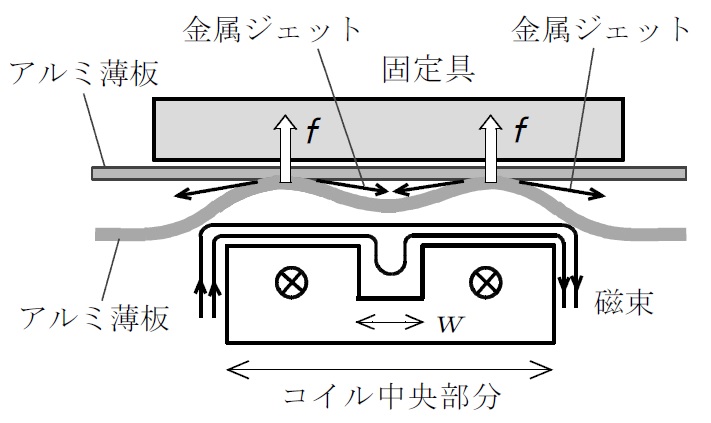

●接近並列シーム溶接に使用する典型的なコイル概略図を図9.50に示す.電流は幅の狭いコイル中央部分へ流入し,幅の広い両側の周辺部分から流出する.

中央部分を並列に分離したコイルと中央部分上部に溝を設けたコイルである.電流はコイル中央部分(または,その上部)を接近して2並列に流れる.

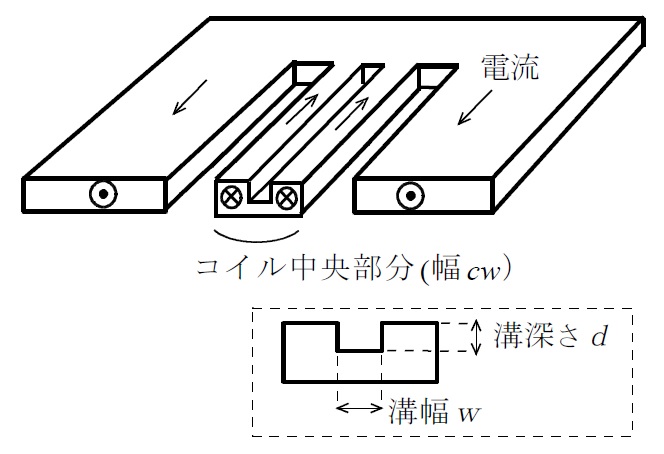

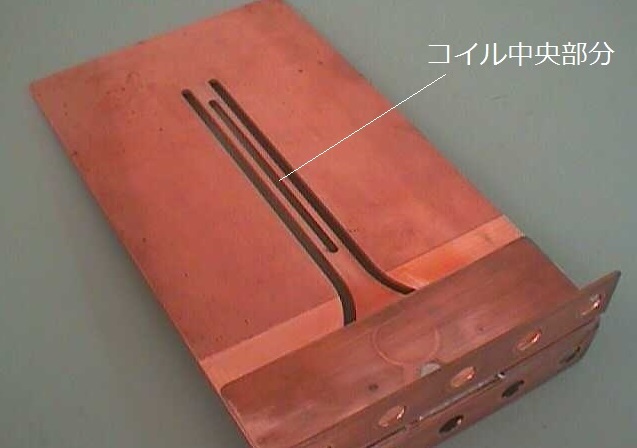

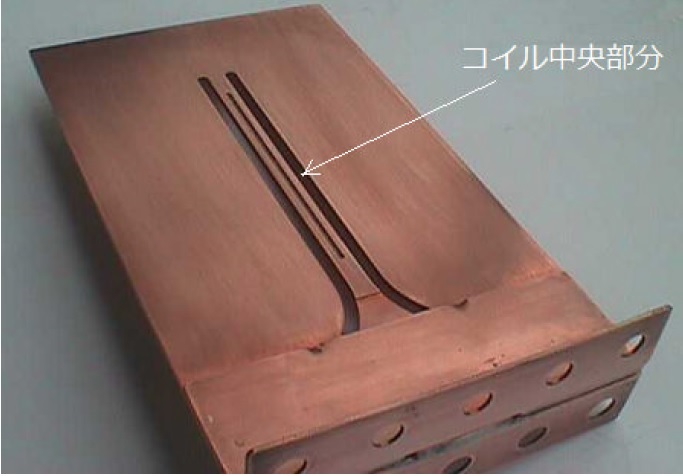

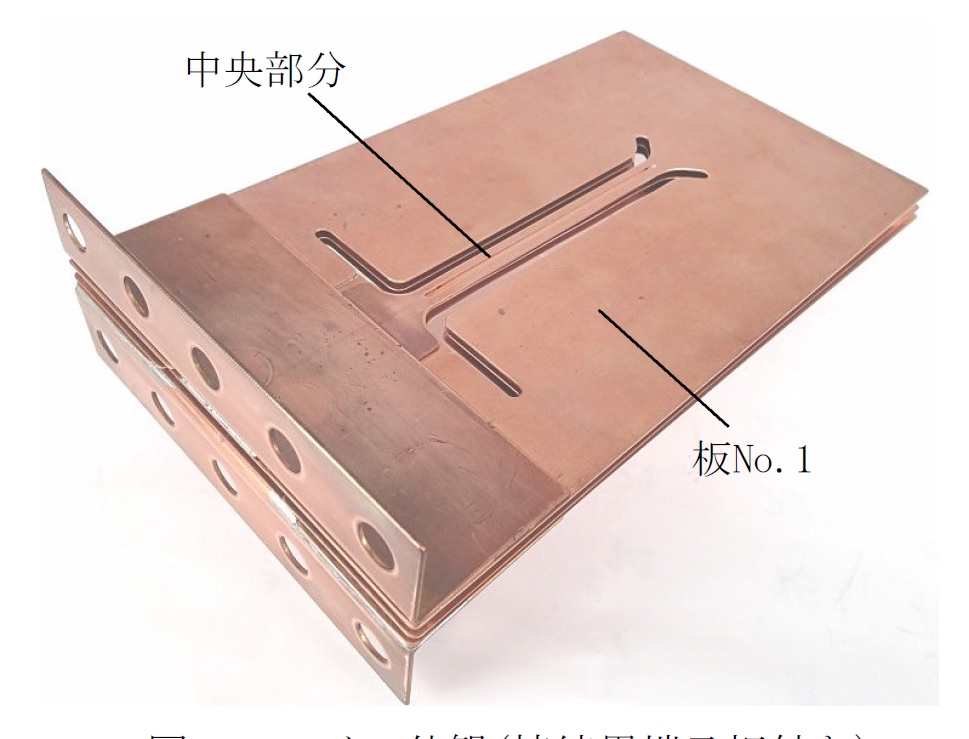

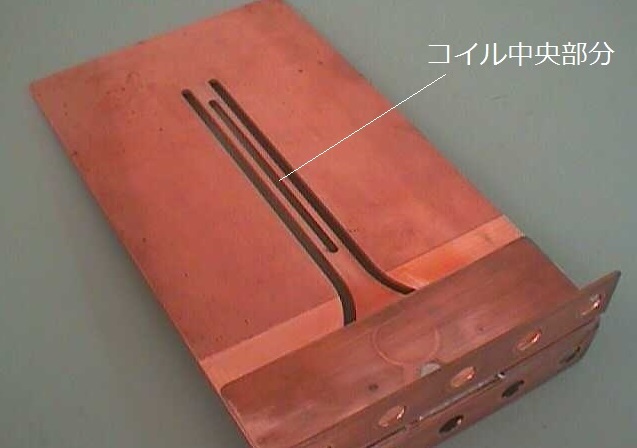

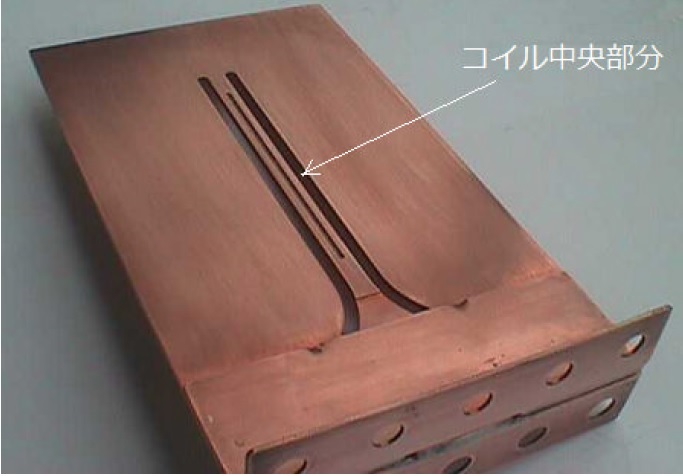

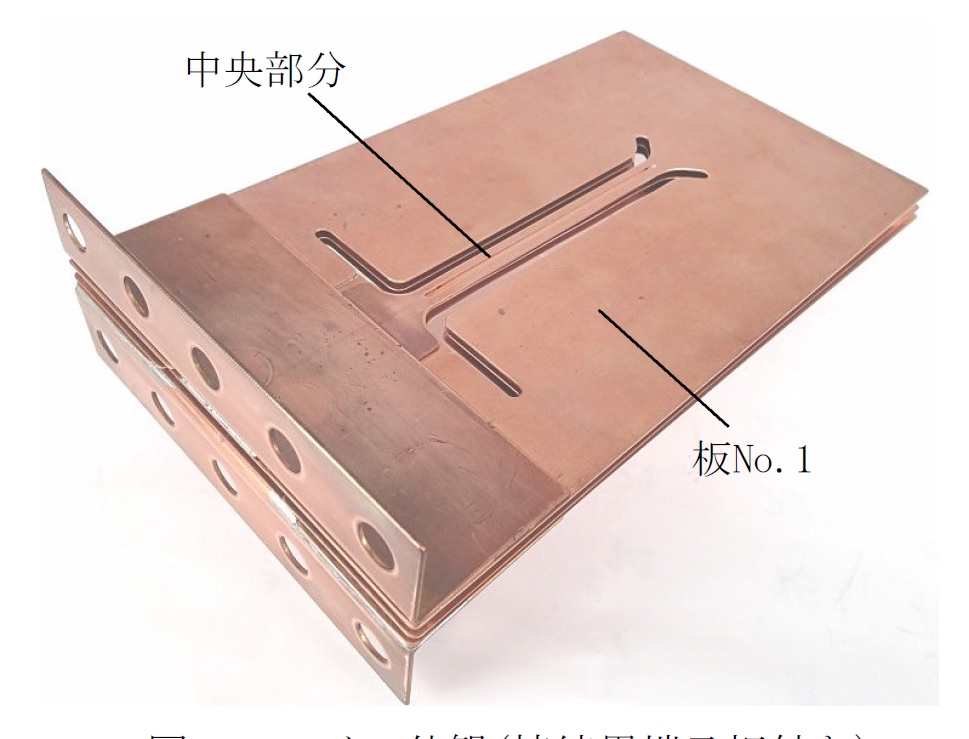

接近シーム溶接用コイルの外観写真例を図9.51に示す.

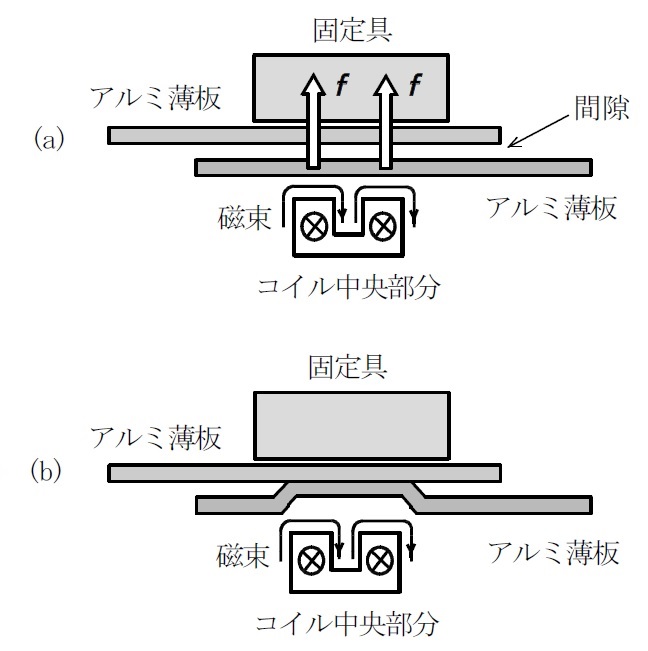

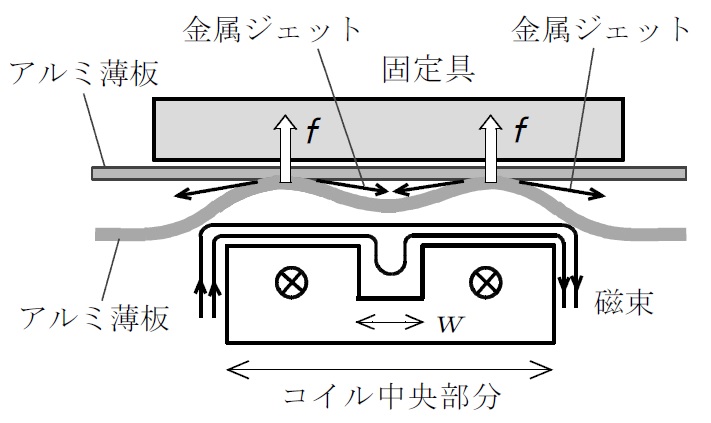

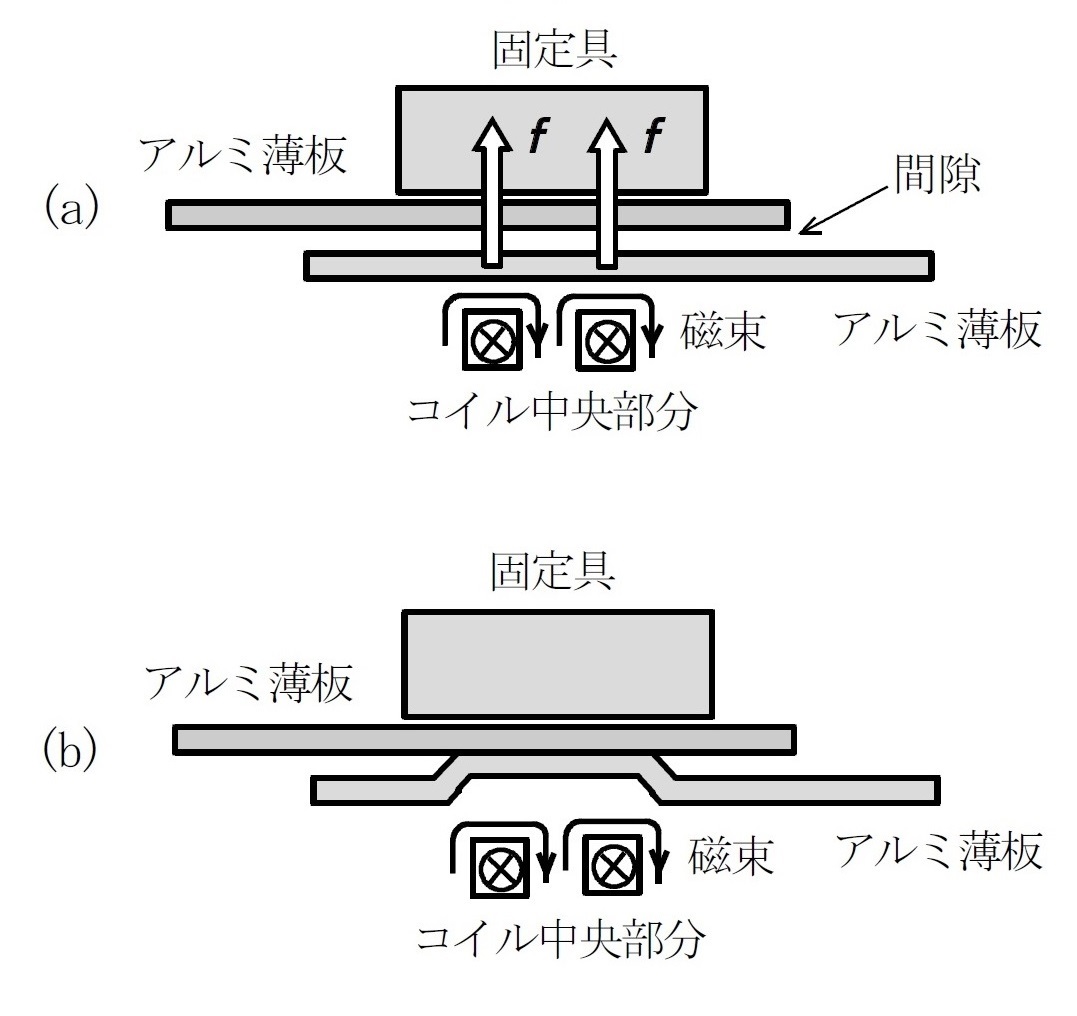

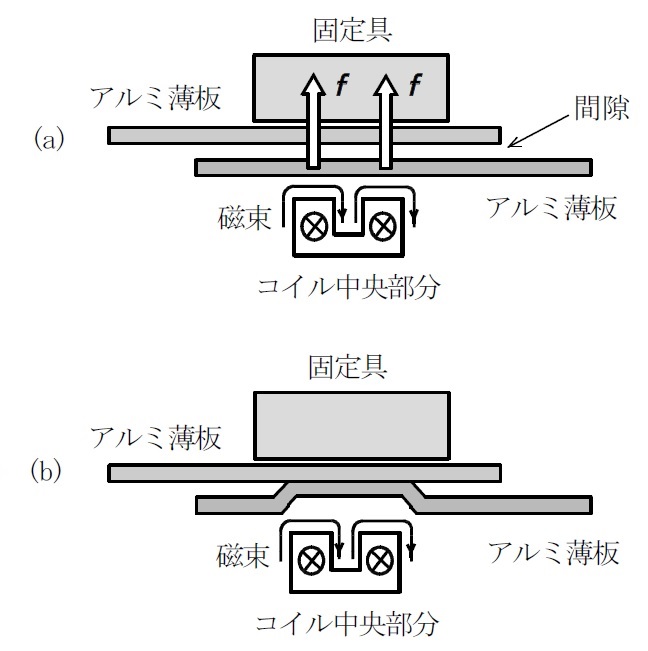

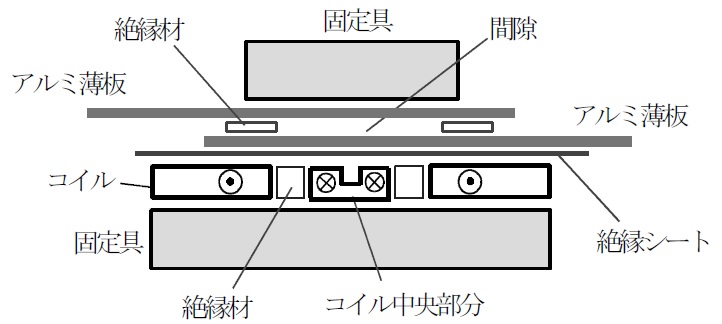

この溶接法の概略を主に上部に溝を設けたコイルの場合について,図9.52(断面図)~図9.54(断面図)を用いて説明する.

従来と同様,コイル上に間隙を設けて重ねたアルミ薄板を固定し,コイルに放電電流を急激に流す.下側薄板には上向きの大きな電磁力が2箇所に分布するように働く(図9.52).

この結果,下側薄板は2つの山を作るように変形し,上側薄板へ高速で衝突して接合する.両薄板が衝突した直後,中央部分近くの状態は図9.53(断面図)のように予想される.

この後も衝突は継続し(横方向へ移動し),金属ジェットが4箇所に発生する.内側2箇所で発生する金属ジェット同士は溝幅などを選べば衝突する.

溶接部分の固定例を図9.54(断面図)に示す.

図9.50 接近並列シーム溶接用コイル概略図(上:中央

部分を分離したコイル,下:中央部分に溝を設けたコイル)

図9.51 接近並列シーム溶接用コイル外観(左:中央部

分を分離したコイル,右:中央部分に溝を設けたコイル)

図9.52 並列シーム溶接の説明図(断面概略,(a)溶接前,(b)溶接後,

左:中央部分を分離したコイル,右:中央部分に溝を設けたコイル使用)

図9.53 衝突直後の状態(断面図)

図9.54 溶接部分の固定法(断面図)

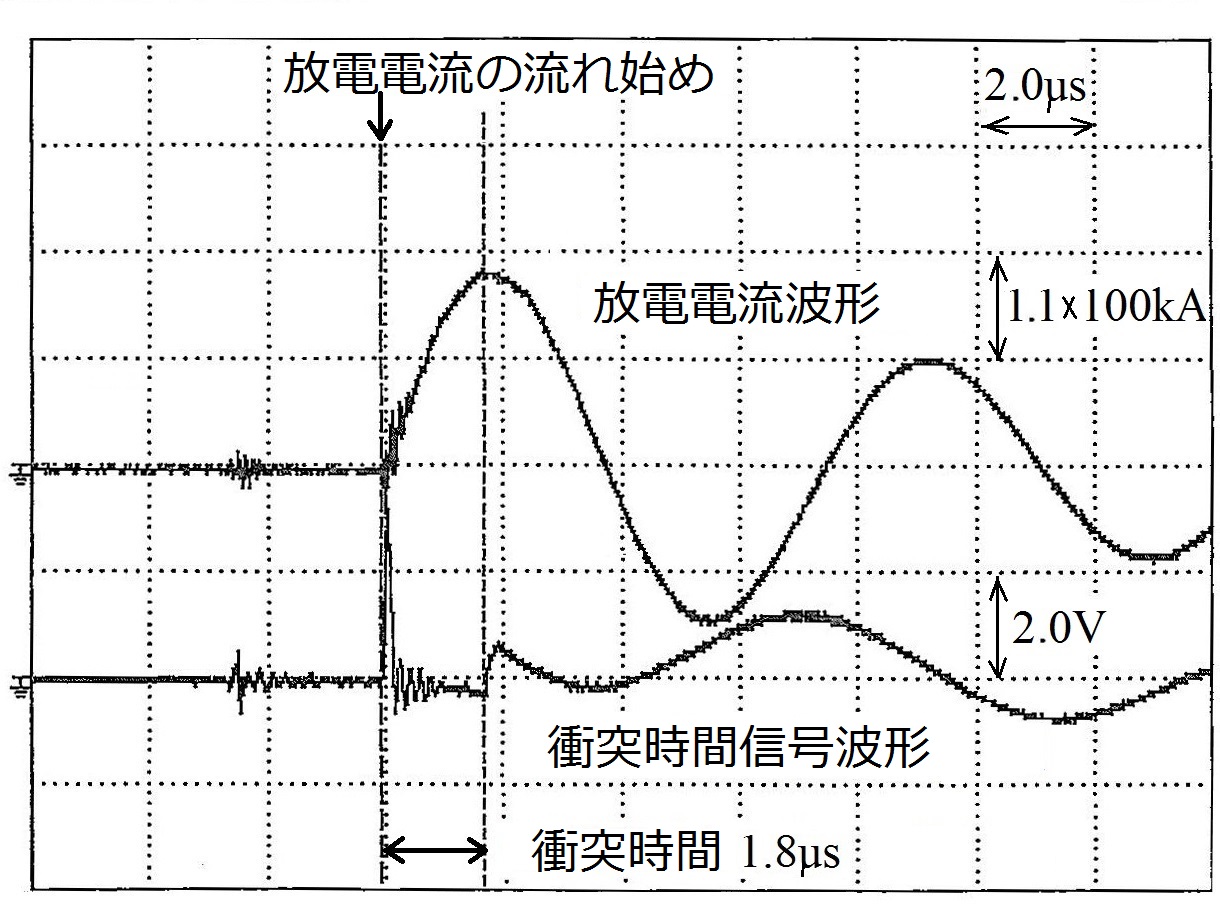

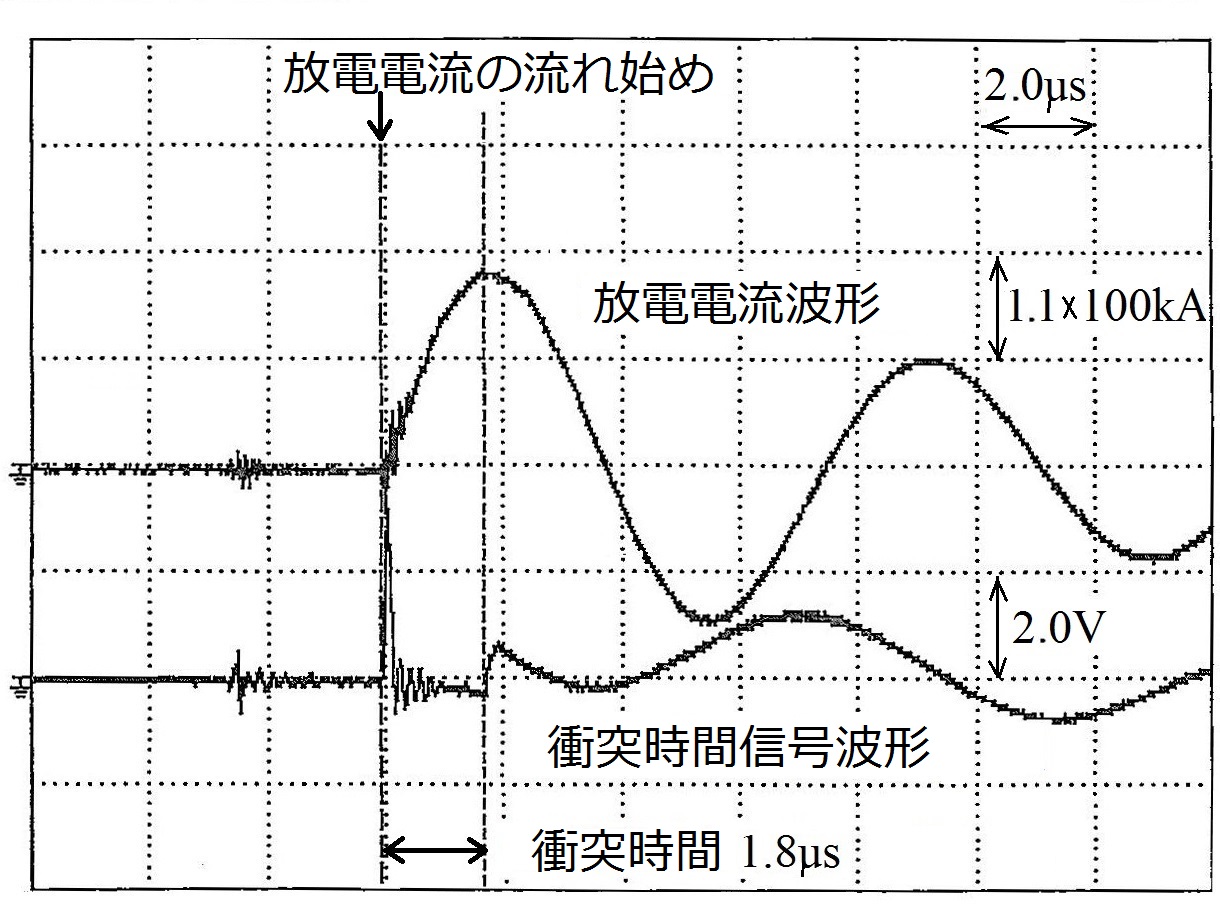

●アルミ薄板(板厚0.2mm同士)を圧接して接近並列シーム溶接させたとき,コイルに流れる放電電流波形および薄板同士の衝突時間信号波形例を図9.55に示す.

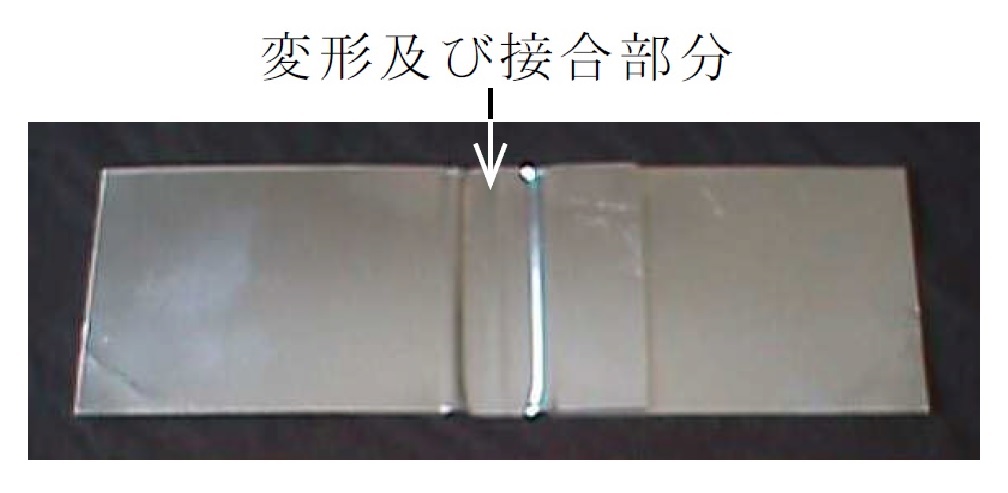

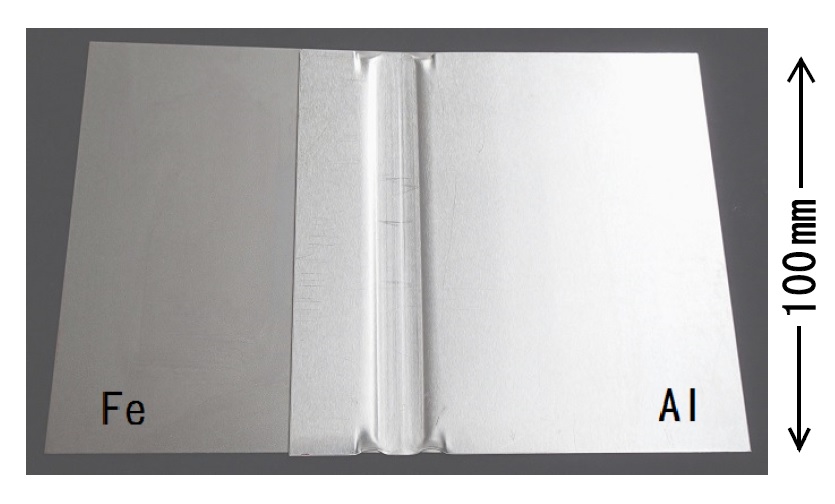

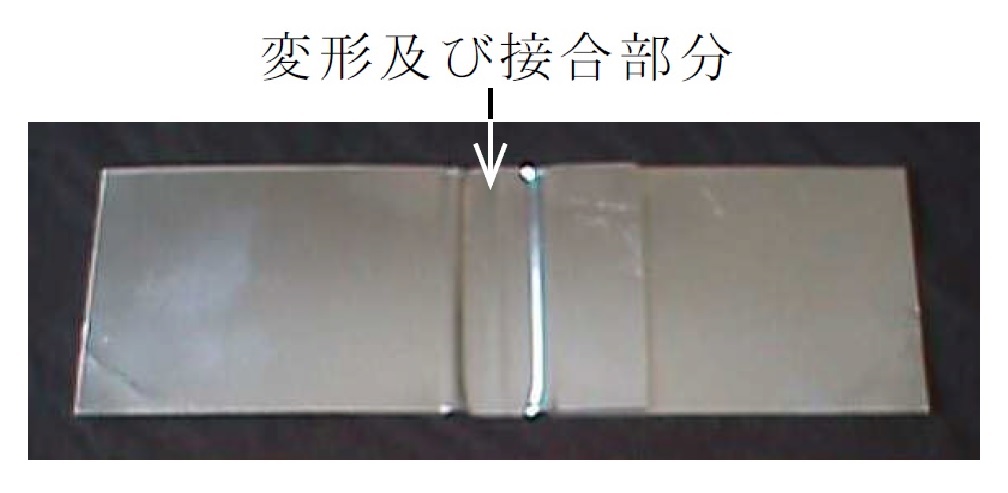

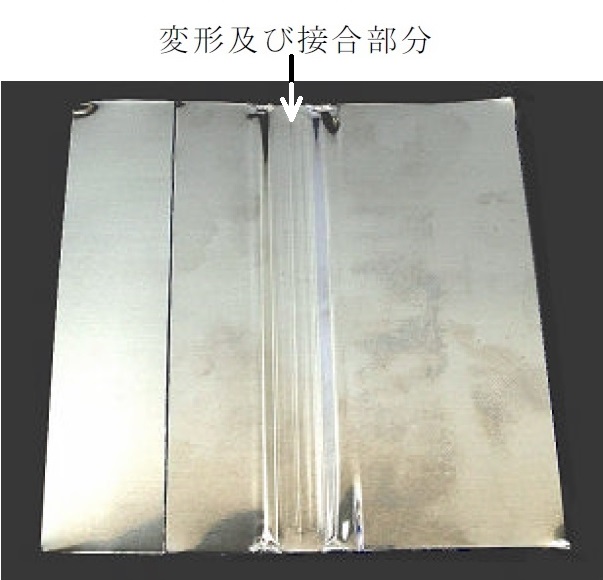

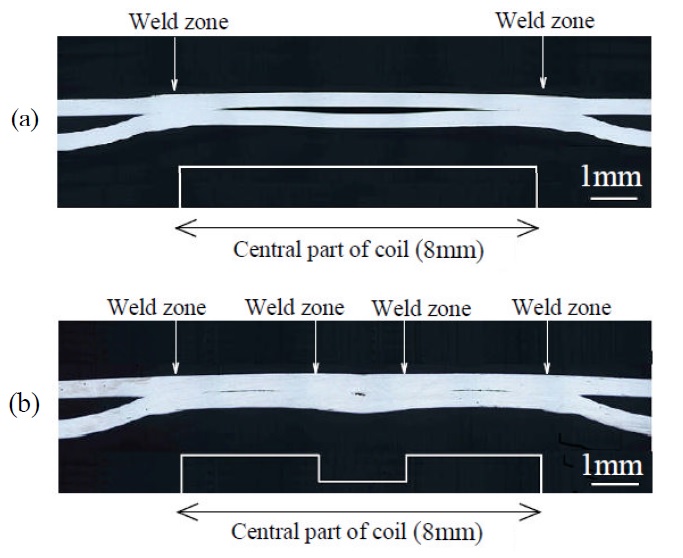

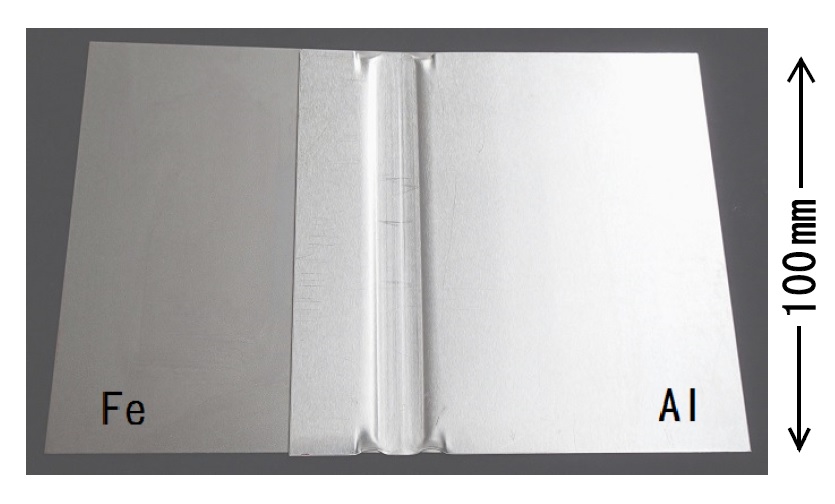

衝突速度は約500m/sと算出された.圧接された継手の外観例を図9.56に示す.継手中央部分が縦方向に端から端まで並列シーム溶接されている.

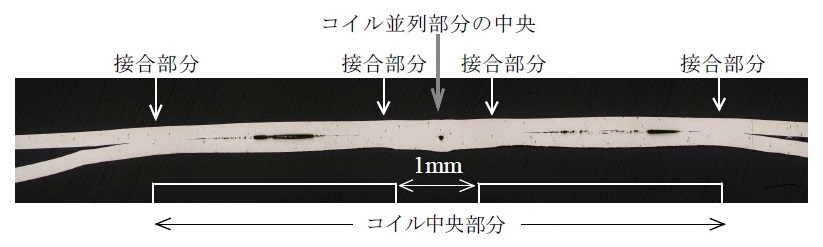

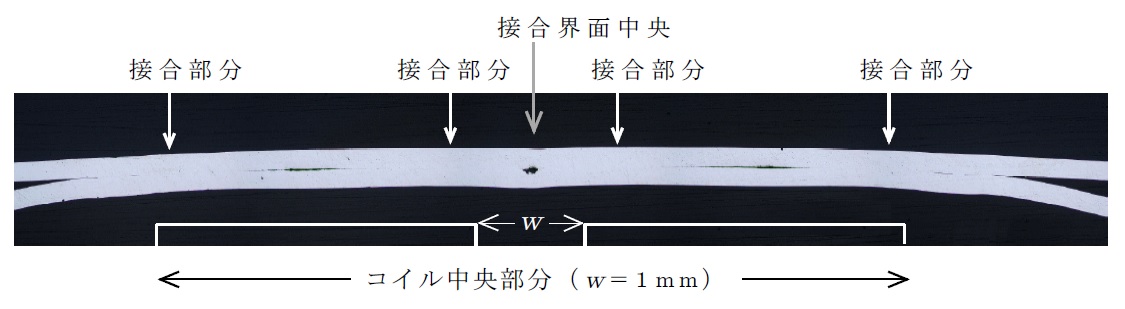

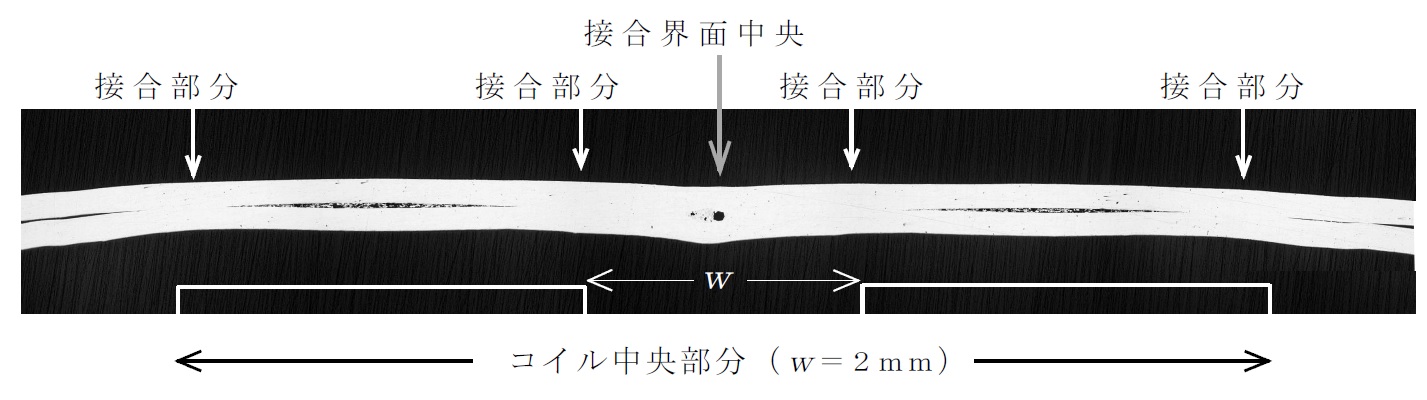

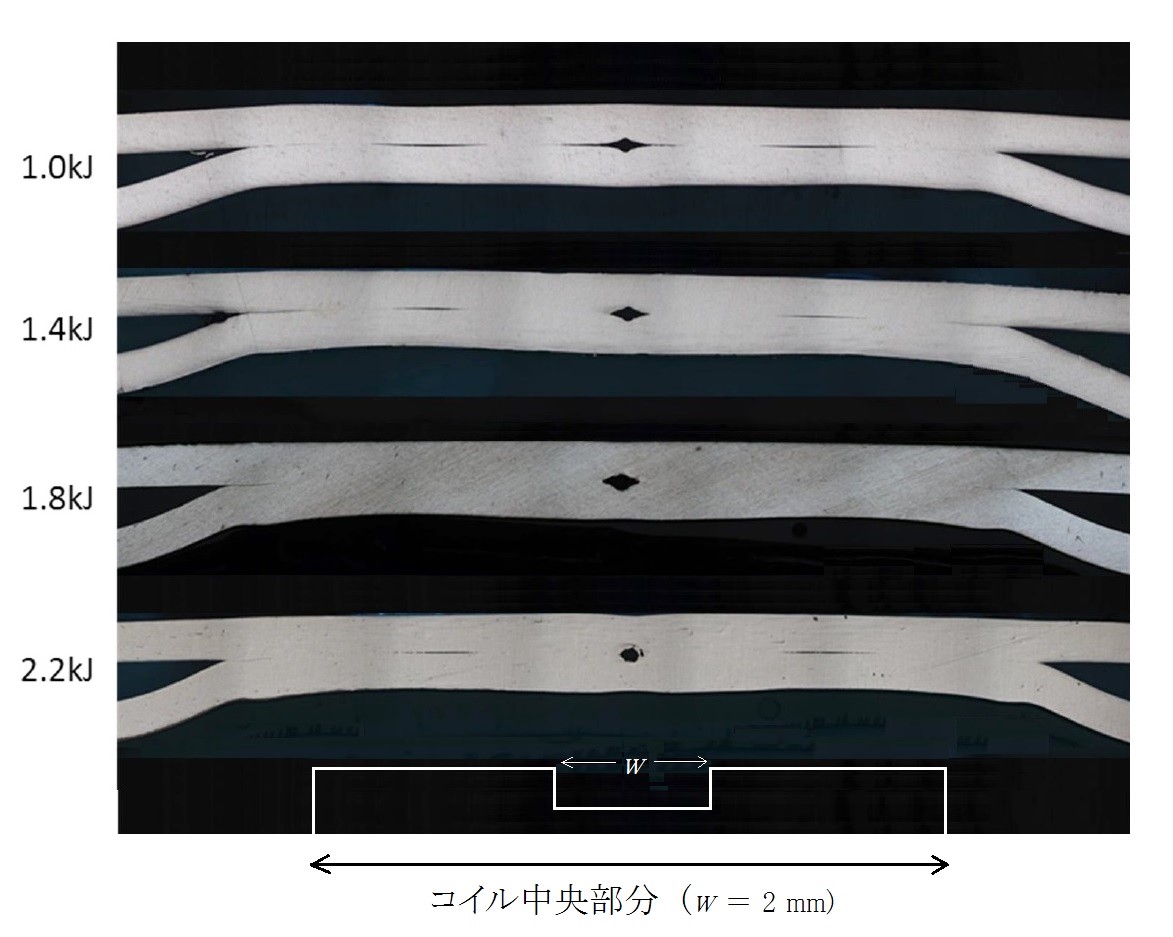

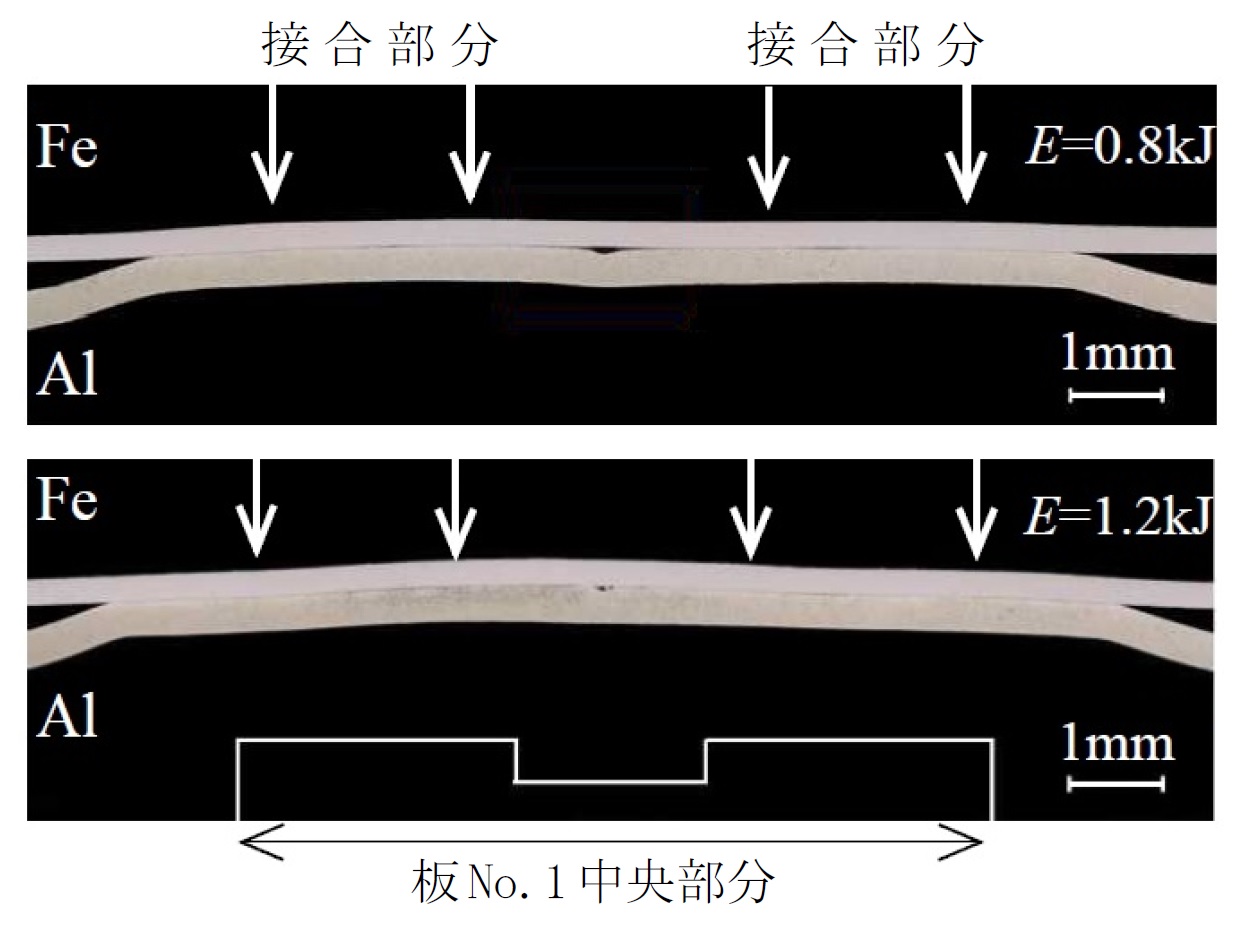

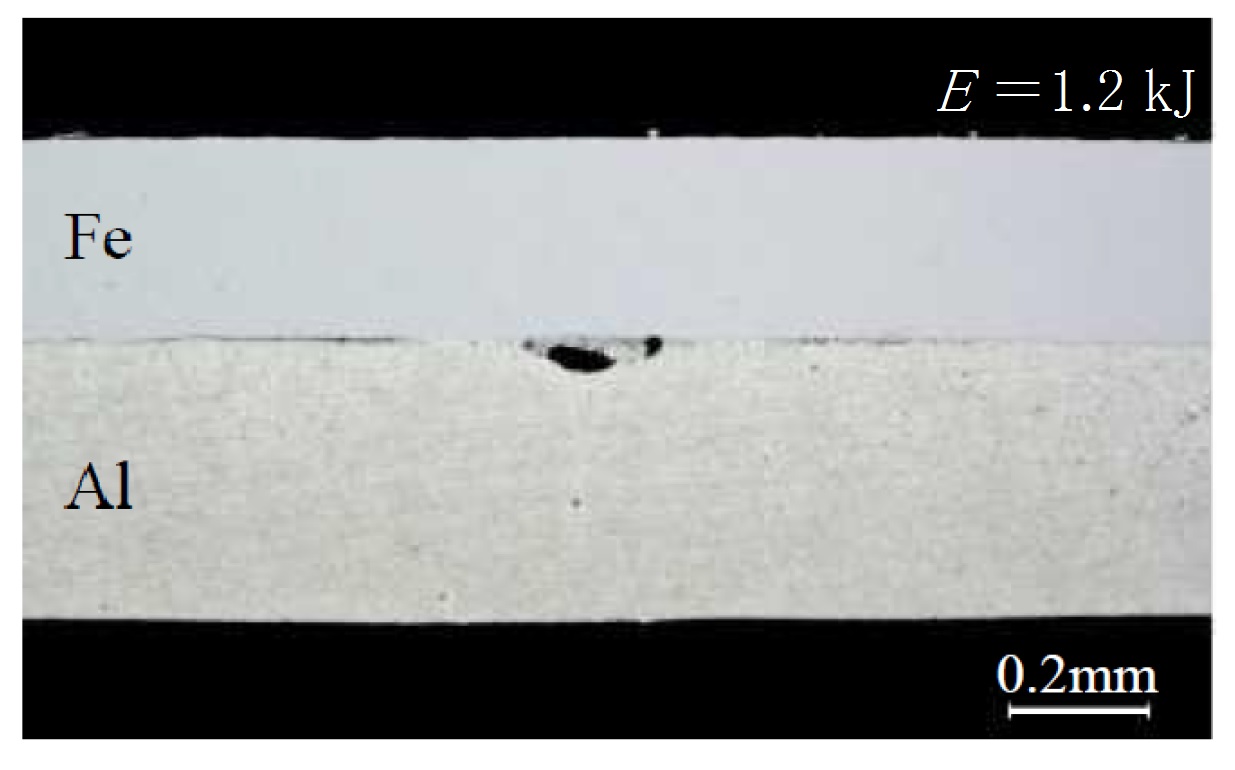

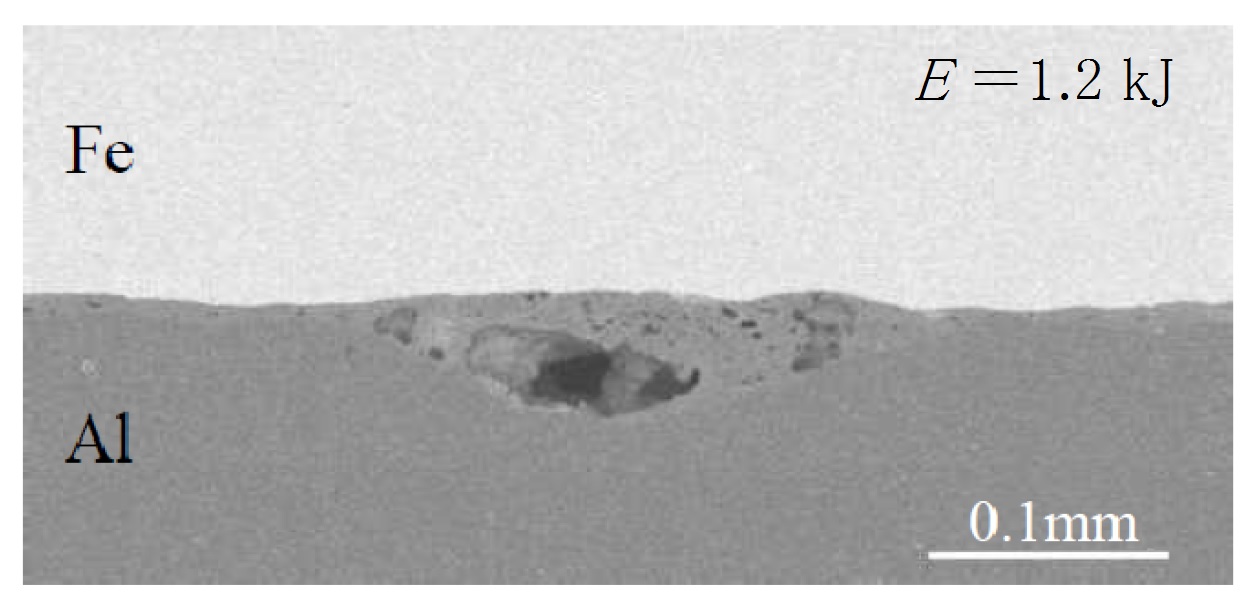

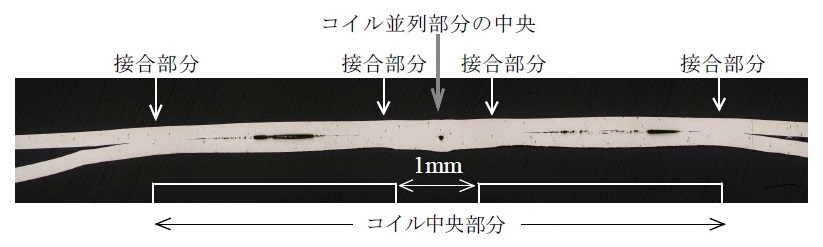

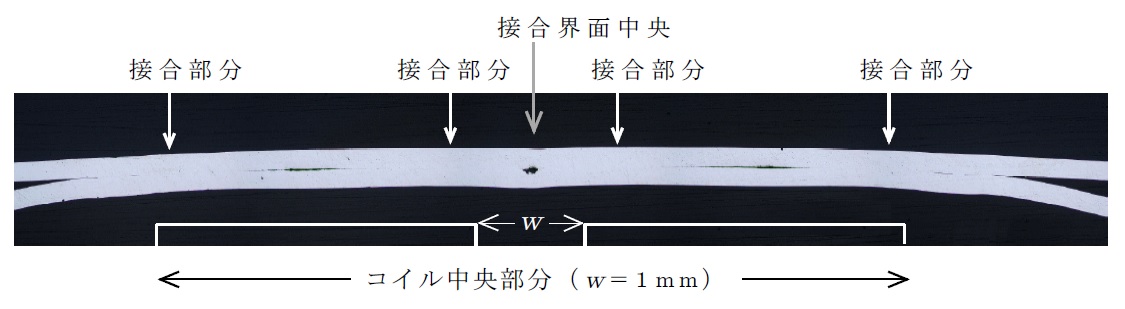

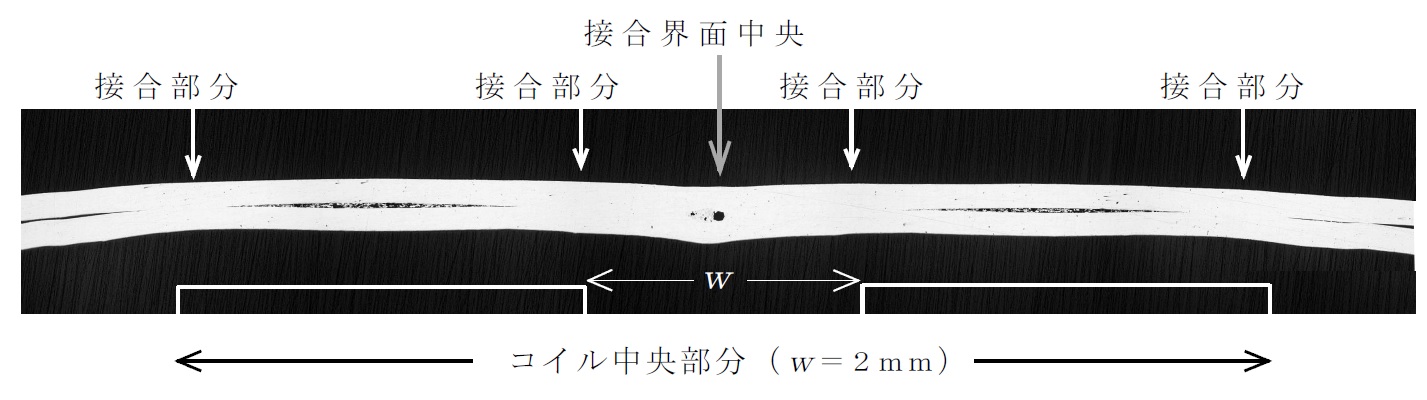

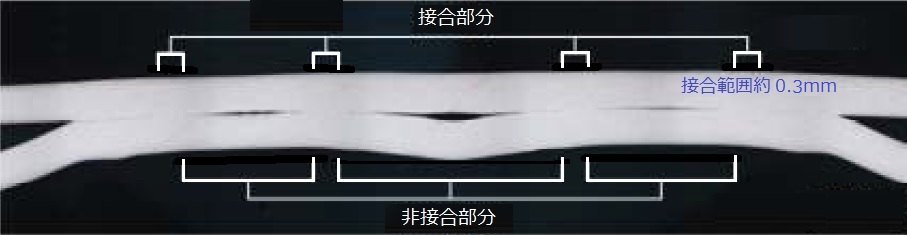

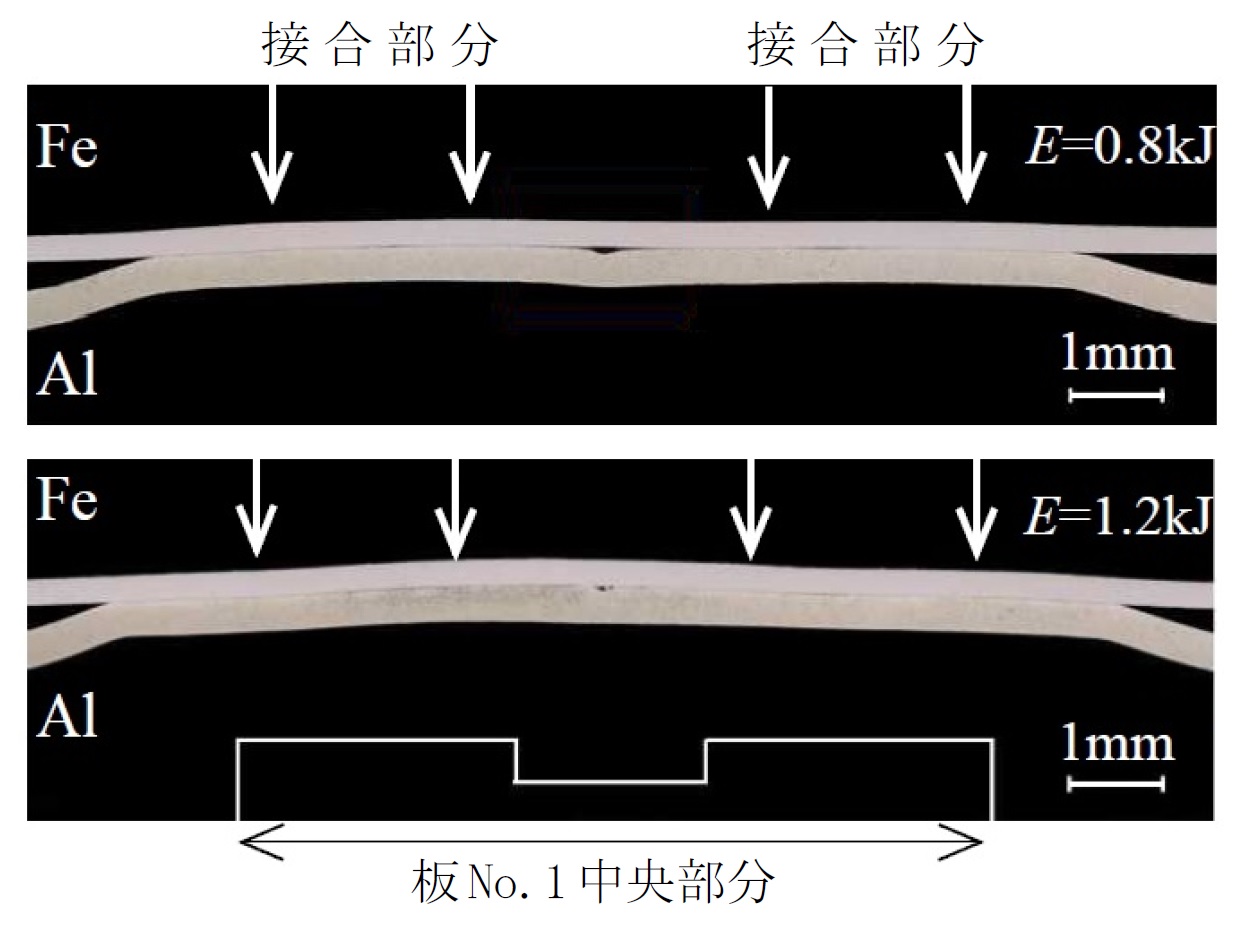

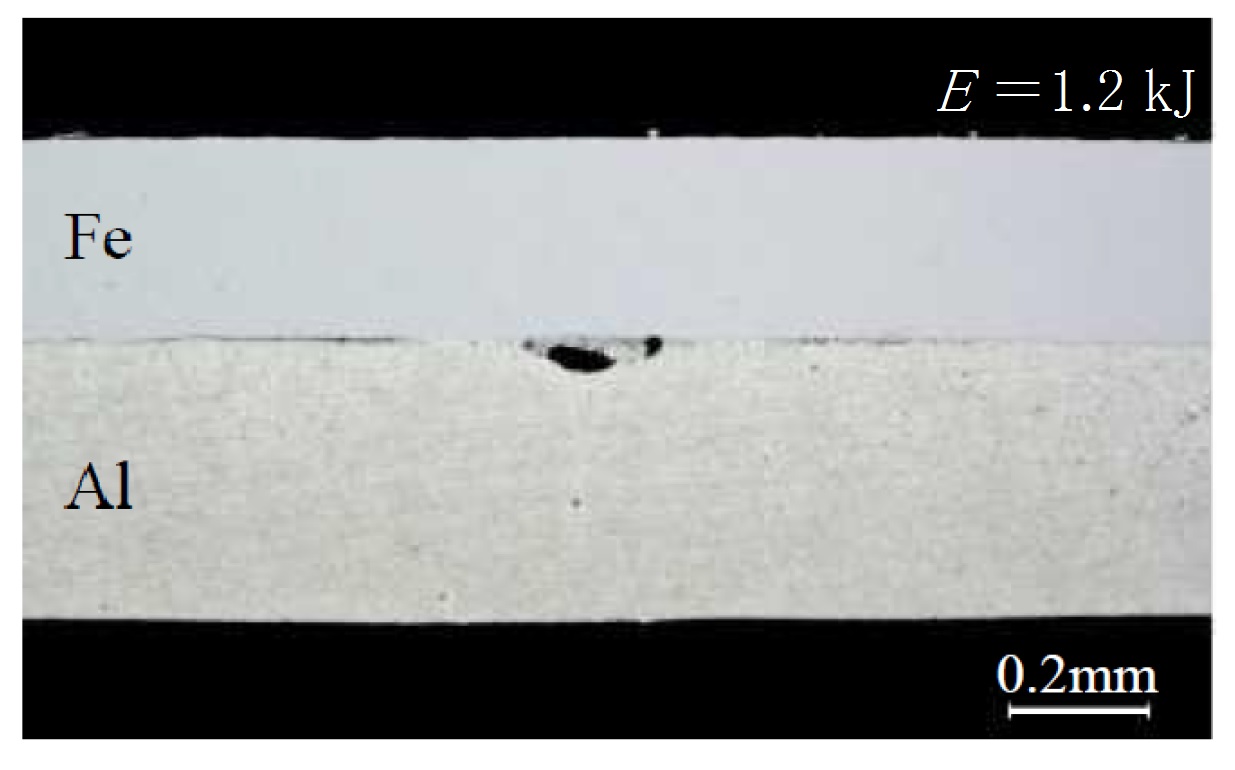

接合部分のシーム溶接方向に垂直な断面の光学顕微鏡写真例を図9.57~図9.61に示す.接合部分は4箇所(矢印↓で示した付近)に見られた.コンデンサ電源の

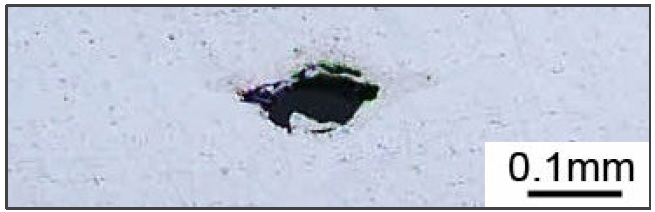

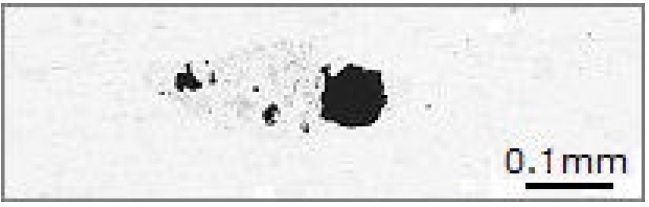

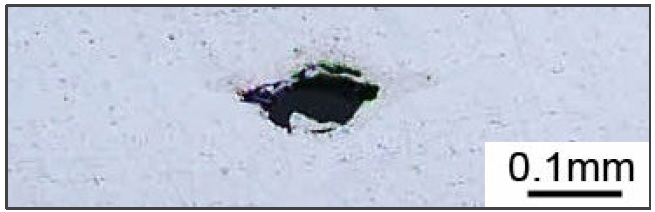

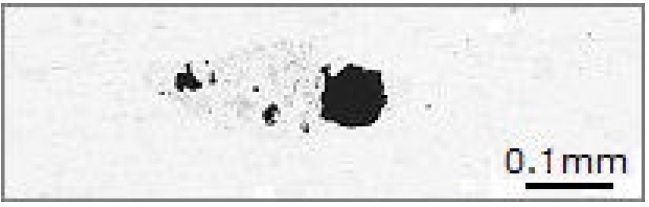

充放電エネルギーなどを選ぶと,内側2箇所の接合部分が小さな空洞を含めて繋がった.空洞部分の拡大写真を図9.59および図9.61に示す.空洞の大きさは

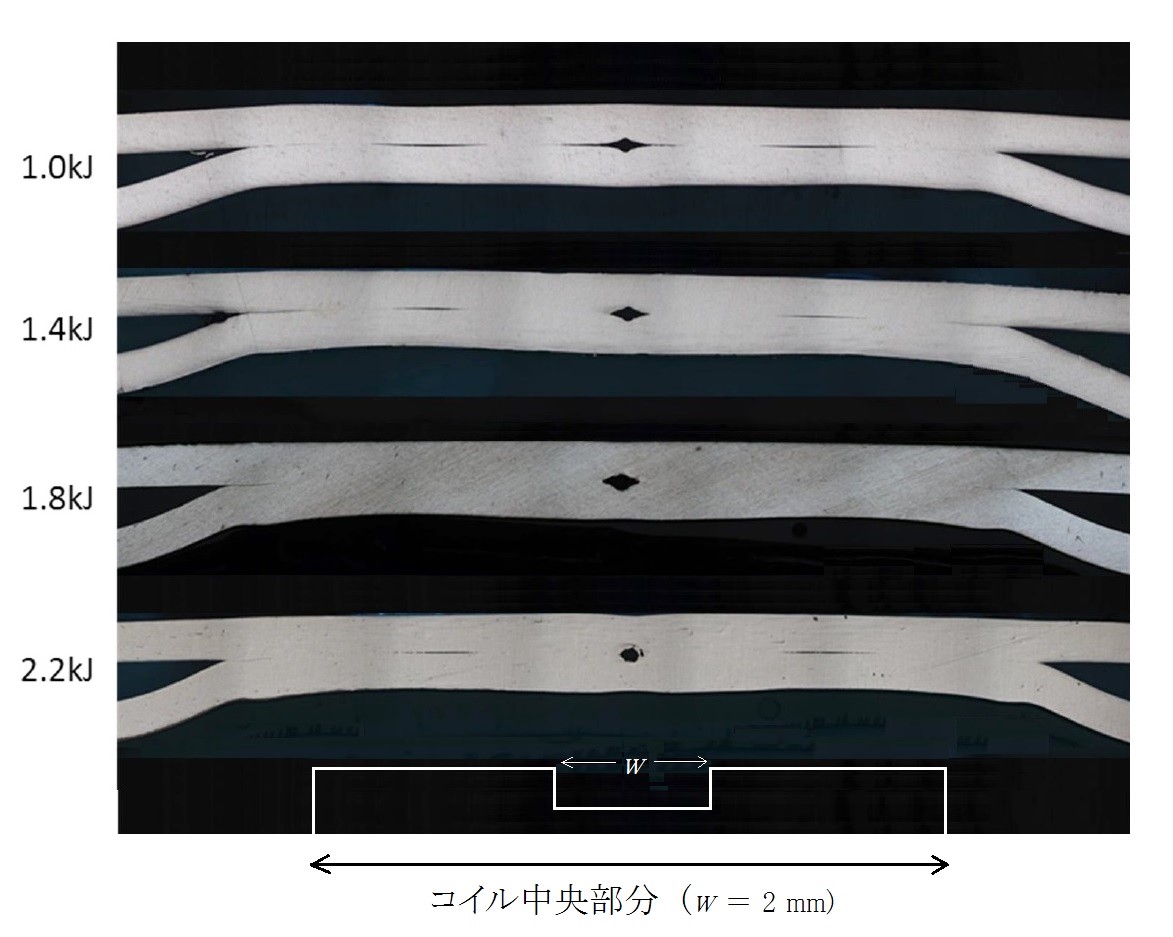

約0.1mmであった.エネルギーを変えて,アルミ薄板(板厚0.5mm同士)を同様にシーム溶接したとき,接合部分は図9.62のように変化した.

図9.55 放電電流波形および衝突時間信号波形例(中央部分に溝を設けたコイル使用)

図9.56 並列シーム溶接された薄板の外観写真例(板厚0.2mm,中央縦方向に

シーム溶接,上:中央部分を分離したコイル,下:中央部分に溝を設けたコイル使用)

図9.57 並列シーム溶接された薄板の接合界面 (コイル板厚3mm,中央部分幅7mm,

中央部分の間隔1mm,板厚0.2mm,中央部分を分離したコイル使用)

図9.58 並列シーム溶接された薄板の接合界面 (コイル板厚3mm,中央部分幅7mm,

溝幅1mm,板厚0.2mm,中央部分に溝を設けたコイル使用(使用コイル以下同じ))

図9.59 接合界面中央の空洞部分(図9.58)拡大写真

図9.60 並列シーム溶接された薄板の接合界面(コイル板厚3mm,中央部分幅8mm,

溝幅2mm,エネルギー1.6kJ,板厚0.2mm)

図9.61 接合界面中央の空洞部分(図9.60)拡大写真

図9.62 並列シーム溶接された薄板の接合界面(コイル板厚3mm,中央部分幅8mm,

溝幅2mm,溝深さ0.5mm,エネルギー1.0~2.2kJ,板厚0.5mm)

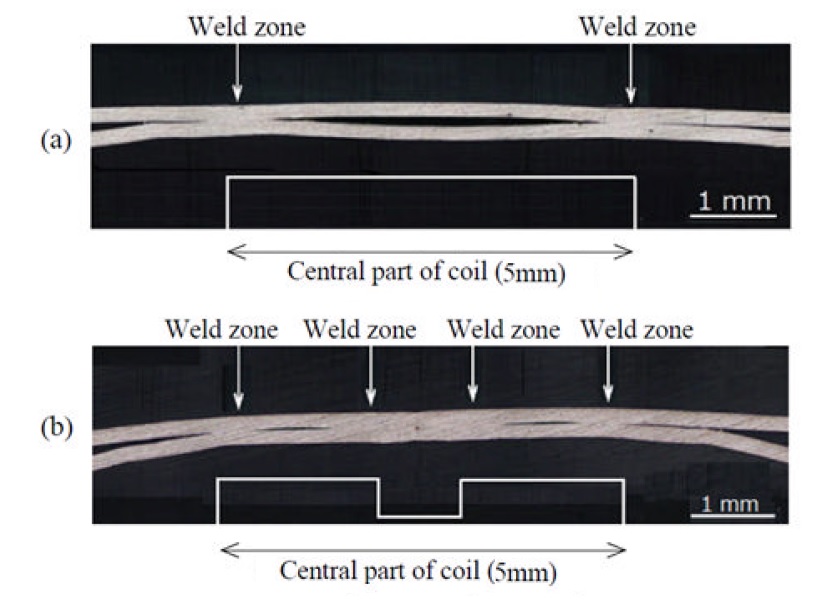

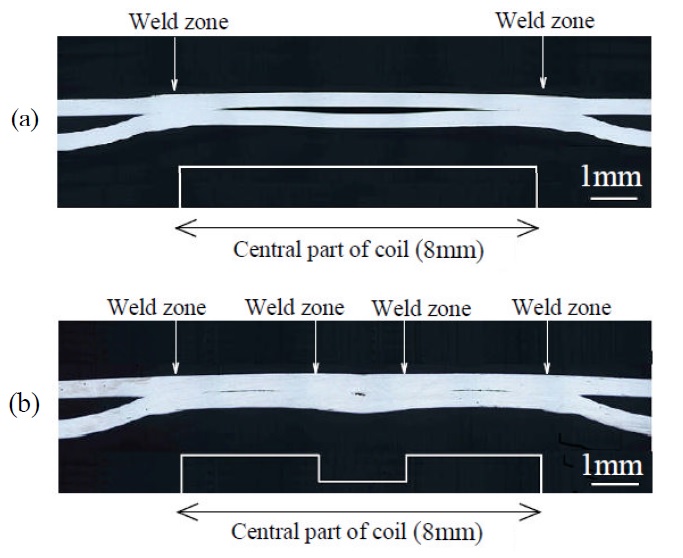

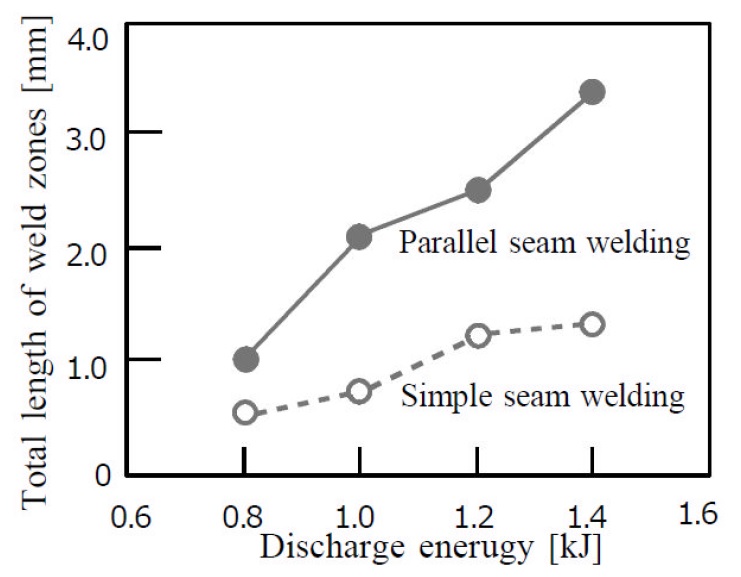

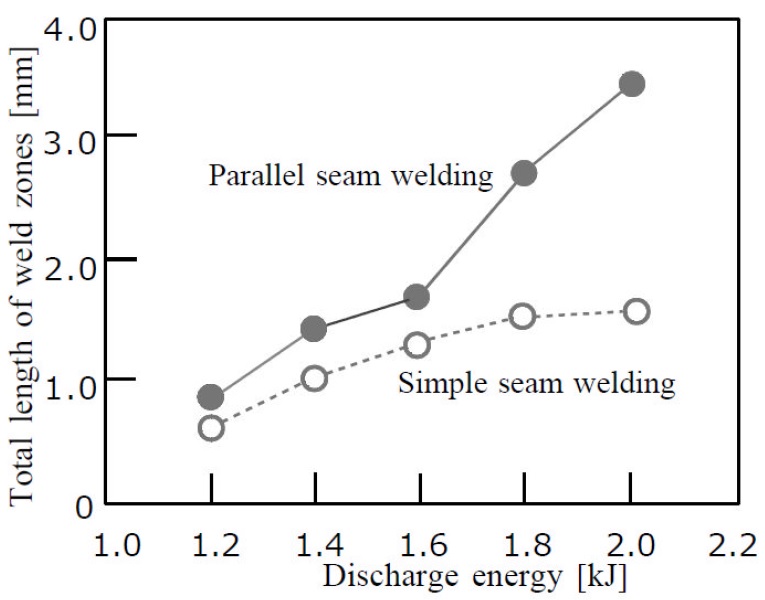

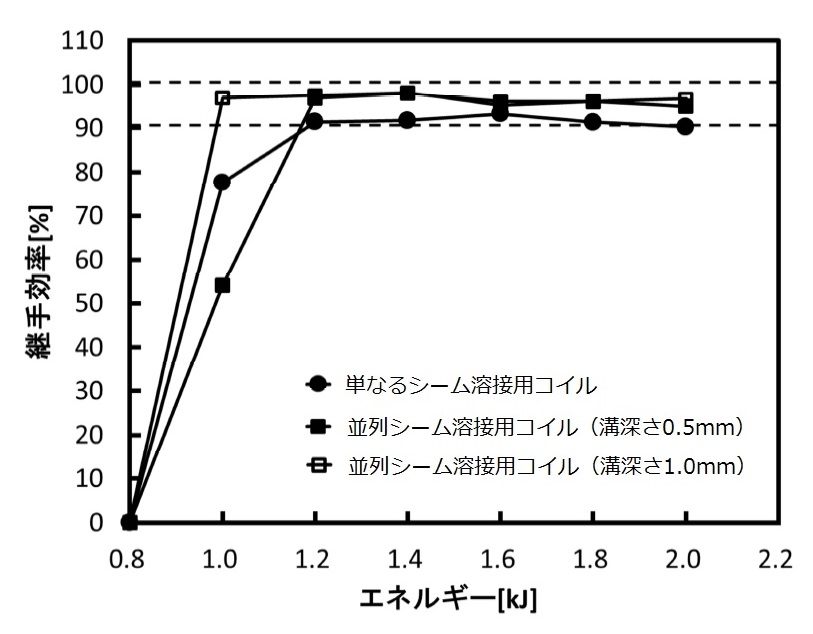

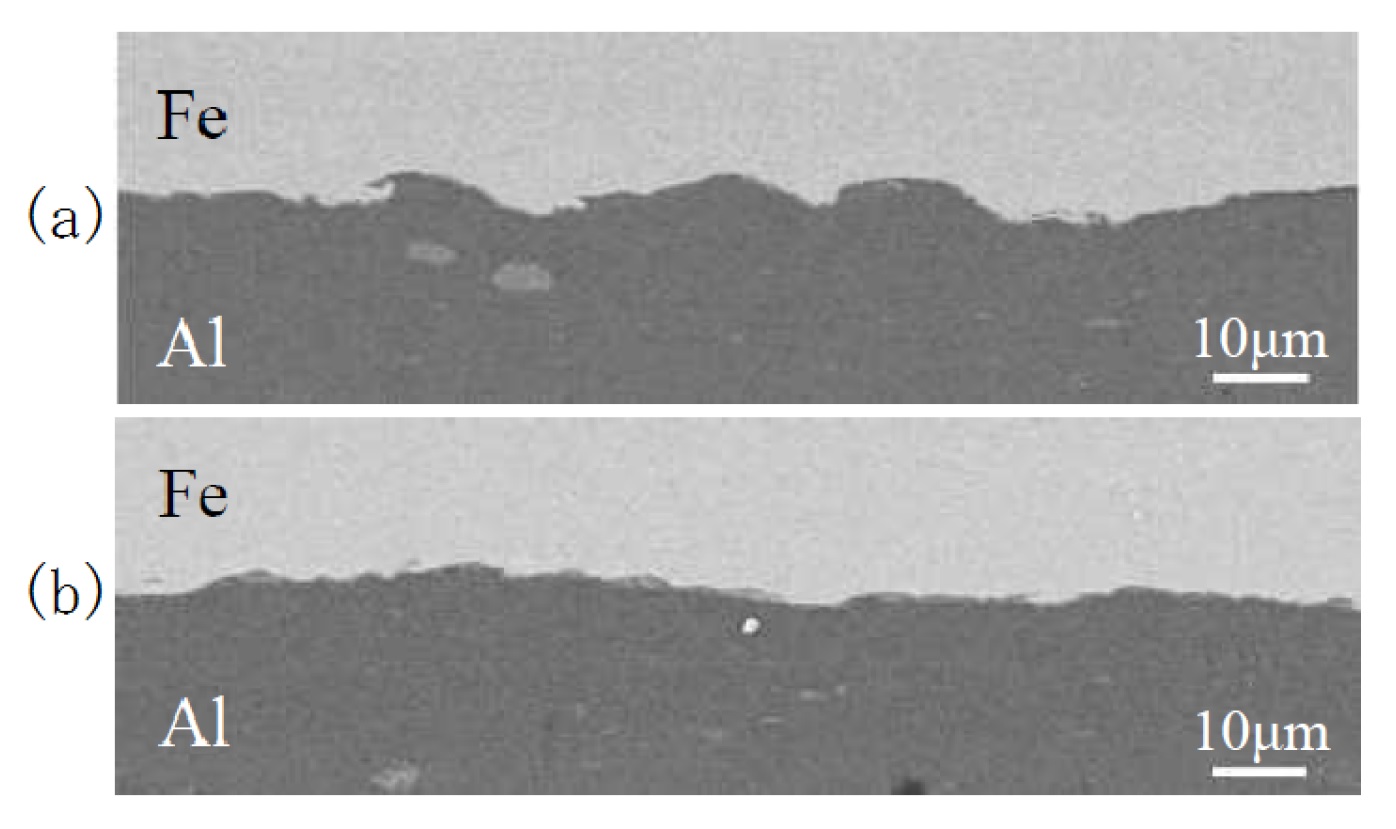

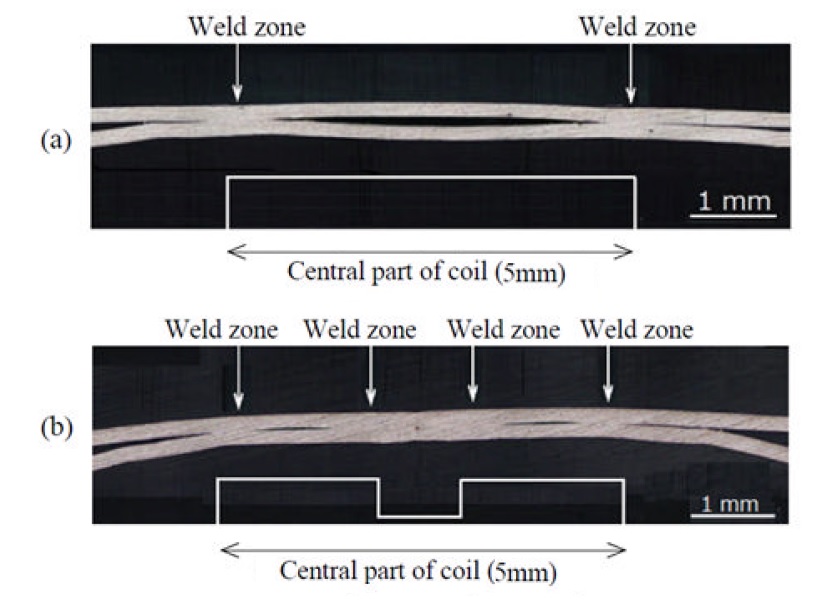

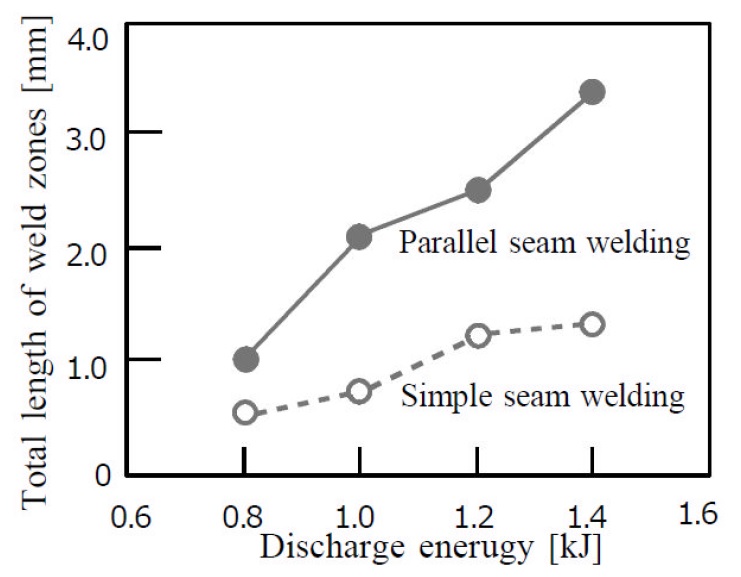

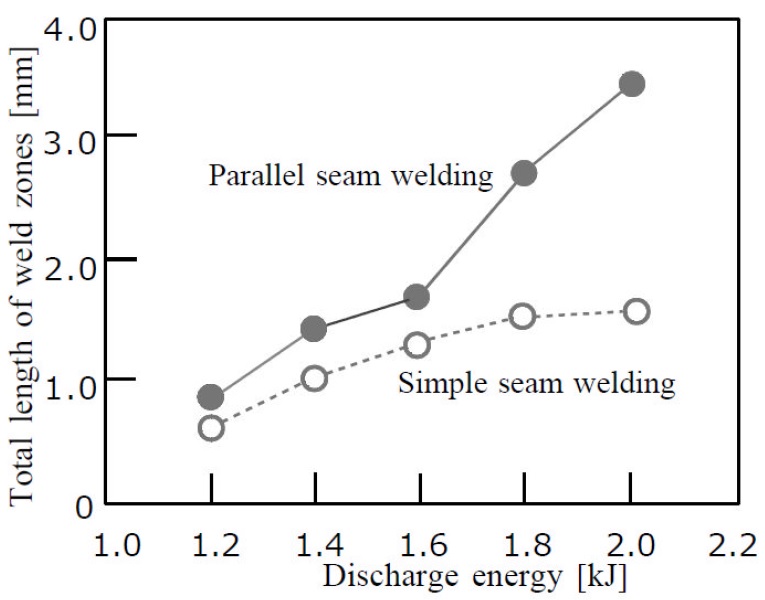

●アルミ薄板同士(板厚0.2mm同士および0.4mm同士)を接近並列シーム溶接(圧接)した断面を,溝を設けない同じ形状のコイルで単にシーム溶接(圧接)し

た断面と比較した結果を図9.63および図9.64に示す.普通にシーム溶接した断面の接合部分は2箇所(矢印↓で示した付近)である.並列にシーム溶接

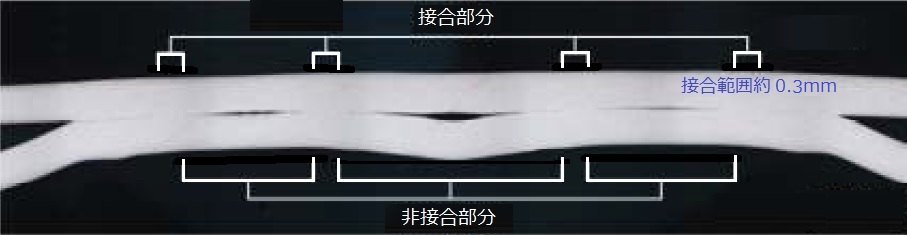

した場合,これが4箇所になる.接合部分および非接合部分の範囲分布例を図9.65に示す.各接合部分の長さを合計した全接合長さを同様に比較した

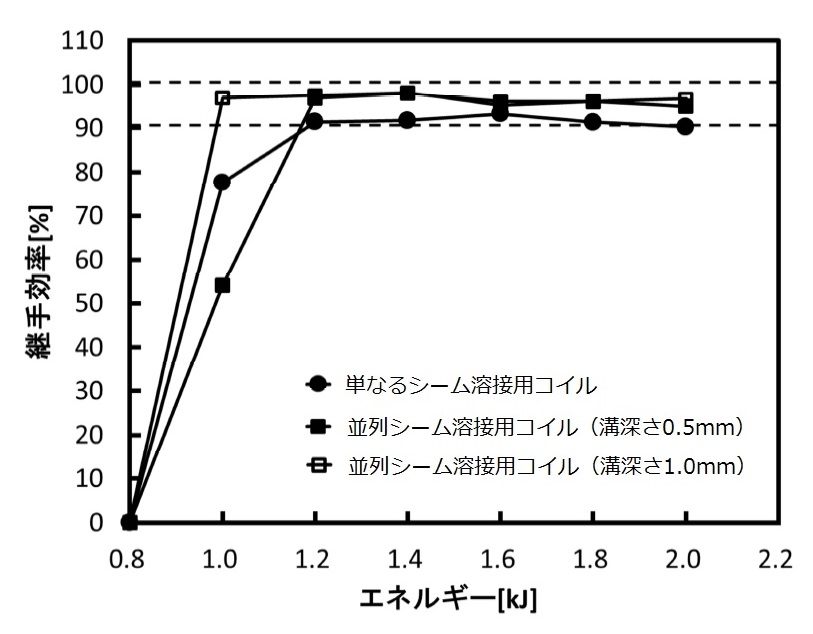

結果を図9.66および図9.67に示す.同様に引張試験結果を比較した例を図9.67に示す.溶接した継手と同材料の母材引張強さを効率100%とし,接合

しなかった場合を0%としている.この場合,エネルギー1.2kJ以上で強く接合していた.

図9.63 電磁圧接してシーム溶接された薄板の接合界面比較,(a)単にシーム溶接した場合,(b)並列シーム溶接した場合

(コイル板厚3mm,中央部分幅5mm,溝幅1mm,溝深さ0.5mm,エネルギー1.2kJ,板厚0.2mm)

図9.64 電磁圧接してシーム溶接された薄板の接合界面比較,(a)単にシーム溶接した場合,(b)並列シーム溶接した場合

(コイル板厚3mm,中央部分幅8mm,溝幅2mm,溝深さ0.5mm,エネルギー2.0kJ,板厚0.4mm)

図9.65 並列シーム溶接した接合界面に存在する接合部分および非接合部分の範囲分布例

(コイル板厚3mm,中央部分幅8mm,溝幅2mm,溝深さ0.5mm,板厚0.4mm)

図9.66 単にシーム溶接した場合と並列シーム溶接した場合に対する全接合長さ(各接合部分の合計)の比較

(コイル板厚3mm,中央部分幅5mm,溝幅1mm,溝深さ0.5mm,板厚0.2mm)

図9.67 単にシーム溶接した場合と並列シーム溶接した場合に対する全接合長さ(各接合部分の合計)の比較

(コイル板厚3mm,中央部分幅8mm,溝幅2mm,溝深さ0.5mm,板厚0.4mm)

図9.68 単にシーム溶接した場合と並列シーム溶接した場合の引張試験結果比較

(コイル板厚3mm,中央部分幅8mm,溝幅2mm,板厚0.4mm)

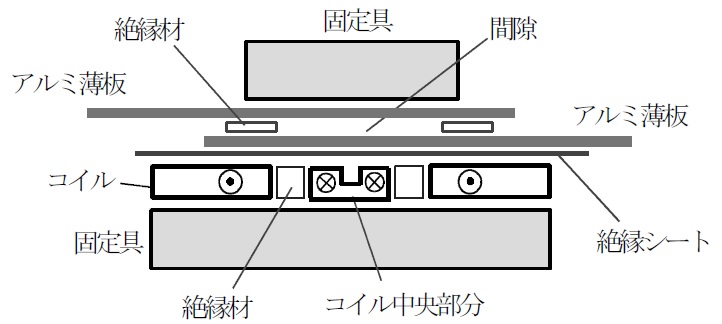

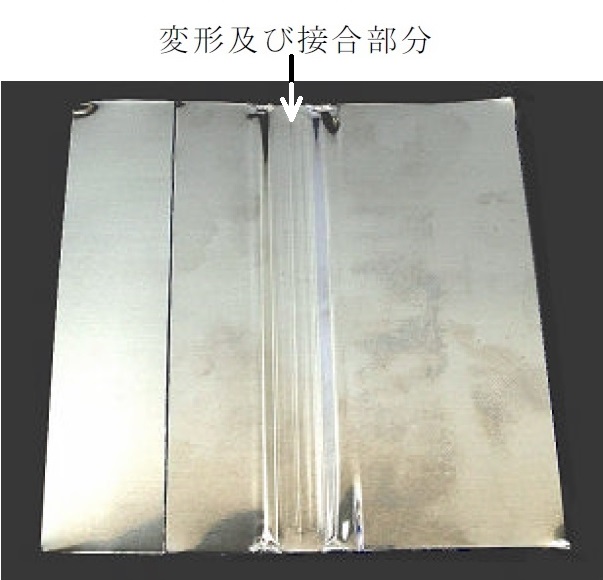

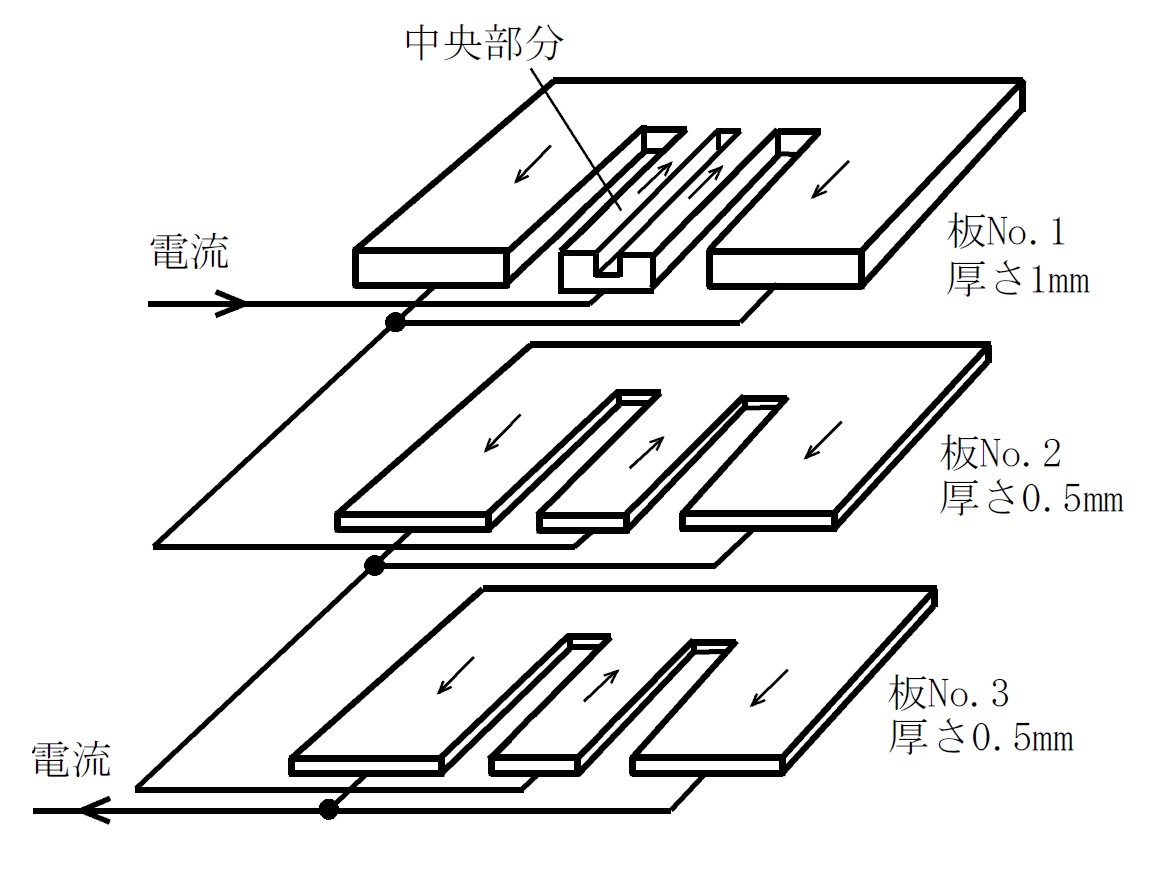

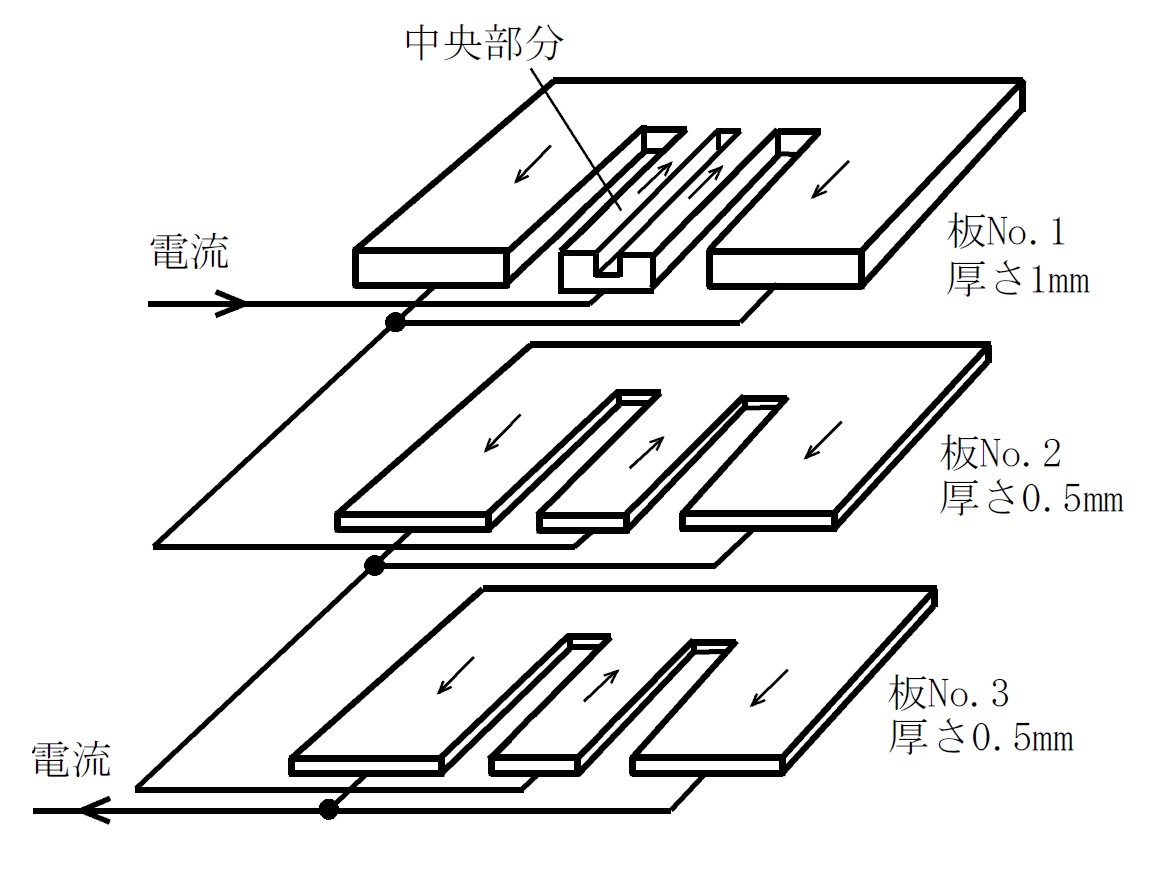

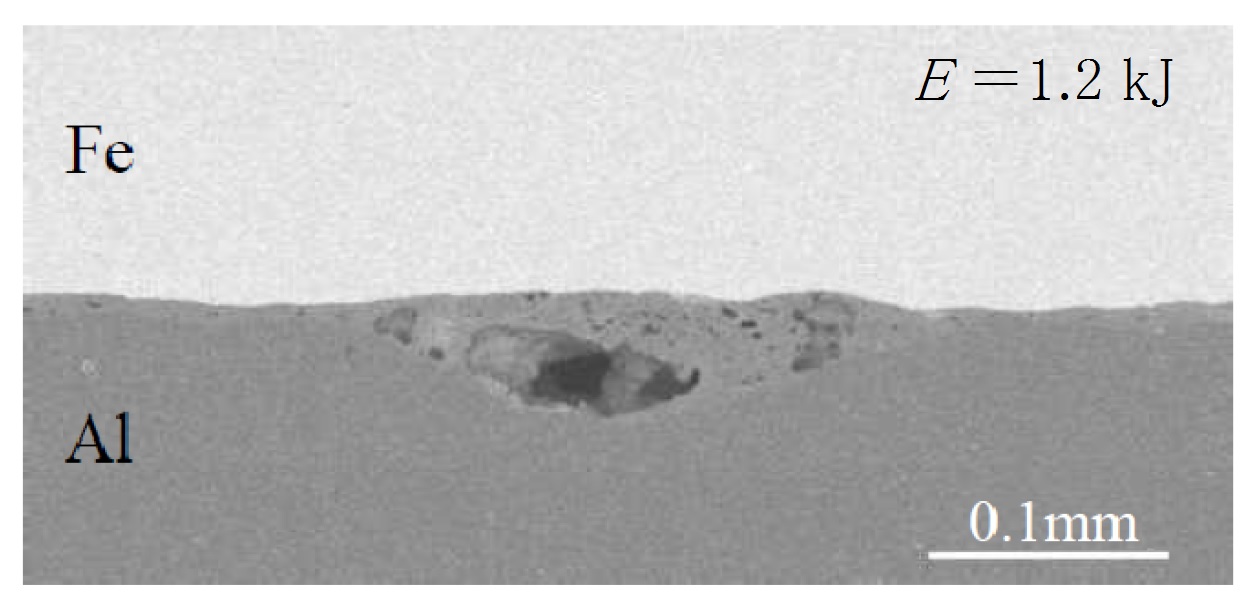

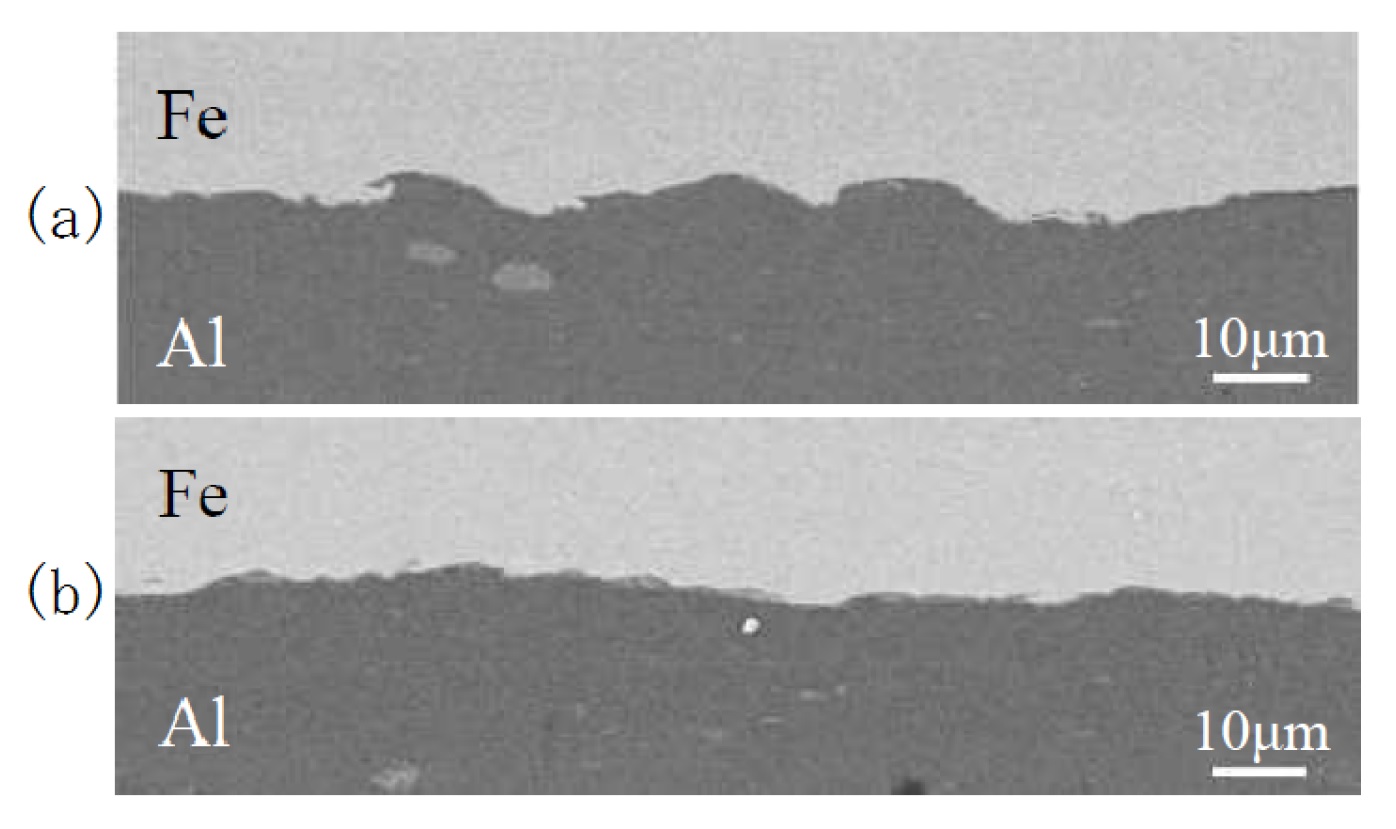

●平板状3ターンコイルを接近並列シーム溶接用に改造し,Al/Fe薄板を電磁圧接で2並列にシーム溶接する方法および結果を説明する.

典型的な3ターンコイルの概略図を図9.69に,外観を図9.70に示す.コイルは絶縁された3枚のE字形コイル板(No.1~No.3)からなる.板No.1(板厚1mm)

の中央部分には溝がある.板No.2,板No.3は溝なし平板(板厚0.5mm)である.中央部分の幅は8mmである.電流はコイル板No.1の中央部分へ流入する.その後,

中央部分を3ターンして板No.3の周辺部分から流出する.コイル構造,実験条件などを適切に選ぶと,コイル上に置かれた薄板同士は,平板状ワンターンコイルの

場合と同様にシーム溶接される.シーム溶接された継手の外観,シーム溶接方向に垂直な断面の状態などを図9.71~図9.75に示す.

図9.69 並列シーム溶接用平板状3ターンコイル概略図

図9.70 並列シーム溶接用平板状3ターンコイル外観例

図9.71 並列シーム溶接された薄板の外観写真例

図9.72 並列シーム溶接された薄板の接合界面

(中央部分幅8mm,溝幅2mm,溝深さ0.5mm)

図9.73 接合界面中央の空洞部分(図9.71)拡大写真

図9.74 接合界面中央の空洞部分(図9.71)電子顕微鏡拡大写真

図9.75 電子顕微鏡拡大写真に見られる接合部分の波状模様

((a)外側接合部分,(b)内側接合部分,エネルギー1.2 kJ )

【 ページのTOP 】