数式などで用いた物理量の単位(国際(SI)単位系)を表10.1に示す.量記号はここで実際に使用した記号であり,他の書物では異なることがある. これに対し,単位記号は世界中どこでも共通に使われる.磁束密度などベクトル量の量記号は,太字で示される.電流の量記号が I である理由は, 電気の強さ(Intensity)として,電流が最初に用いられ,Intensity of electricity と呼ばれていたからである.

物理量 |

量記号 |

単位(SI単位)名称 |

単位記号 |

磁界 |

H |

アンペア/メートル |

A/m |

磁束密度 |

B |

テスラ |

T |

磁束 |

φ |

ウエーバ |

Wb |

インダクタンス |

L |

ヘンリー |

H |

透磁率 |

μ |

ヘンリー/メートル |

H/m |

電流密度 |

i |

アンペア/平方メートル |

A/m2 |

電流 |

I |

アンペア |

A |

電圧 |

V |

ボルト |

V |

導電率 |

κ |

ジーメンス/メートル |

S/m |

静電容量 |

C |

ファラッド |

F |

誘電率 |

ε |

ファラッド/メートル |

F/m |

電界 |

E |

ボルト/メートル |

V/m |

電荷(電気量) |

Q |

クーロン |

C |

力(電磁力) |

ニュートン |

N |

|

圧力(磁気圧力) |

p |

パスカル |

Pa |

ジュール熱 エネルギー 電力量 |

ジュール または ワット・セカンド(秒) |

J または W・s |

|

瞬時電力 |

ワット |

W |

|

長さ |

メートル |

m |

|

時間 |

t |

セカンド(秒) |

s |

速度 |

v |

メートル/セカンド |

m/s |

角周波数 |

ω |

ラジアン/セカンド |

rad/s |

一般的な電流には,時間が経過しても一定の大きさで一定方向に流れる直流,および時間経過に対して大きさと流れる方向が周期的に変化する交流がある. 交流の例は家庭で使われている正弦波交流である.他に,短時間だけ流れるパルス電流と呼ばれものがある.コンデンサ放電電流などである. 一般に,これらの電流が流れると,近くの空間に,ある時間の電流値に対応する磁界が発生する.この磁界は,それぞれ,電流と同様に時間的に変化する.

長い直線状の導体に電流 I を流したとき,その周囲に磁界が発生する.ここでは,磁界を仮想的な赤線で表す.電流が一様に流れるとき, 導体から図10.1のように r だけ離れた点に生じる磁界の大きさ H は,アンペアの周回積分の法則から次式で与えられる. 大きさ H は電流 I (ある時間での値) に比例し,距離 r に反比例する.導体が半径 a の円柱状の場合,磁界の大きさ H は導体表面(r=a) で最大となる.

H=I/2 π r (10.1)

電流 I が図10.2 のような幅 b の薄く縦に長い導体平面内を一様に流れるとき発生する磁界の大きさは,以下のように求められる.座標軸の原点0(0,0,0) を板断面(長さb)の中央とし,右方向を z軸,電流方向(紙面下向き)を x軸,上方向を y軸とする.導体面内を単位長さ幅あたり流れる電流は,I/b (単位A/m) となる.図10.2 のように z軸上の位置 zでの微小 dz 部分を流れる電流は,(I/b)dz であり,この部分を直線状電流と見なし,この部分が y軸上の r離れ た点Pに作る磁界の大きさ dH は,式(10.1)から,

dH=(I/b)dz/2 π r (10.2)

となる.このような微小部分を流れるすべての電流が y軸上の距離 h (点P)に作る磁界は,発生する磁界の対称性から z軸方向だけとなり,式(10.2)の z成分 を -b/2 から b/2 まで積分して,その大きさ H は次式のように求められる. ここで, cosθ = h/r , r2 = z2+h2 である.

H=∫-b/2b/2 (I/b)( cosθ)(1/2 π r)dz =(I/π b)tan-1(b/2 h) (10.3)

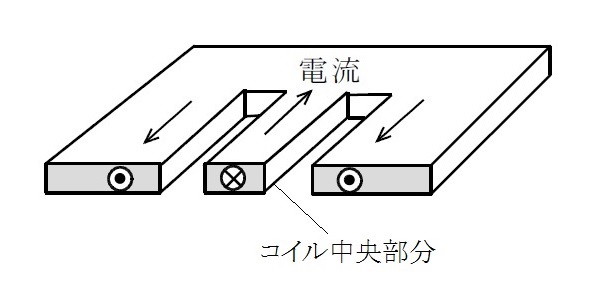

このような薄く縦に長い絶縁された導体平面が数枚重ねられ,各導体平面に電流が直列に流れる場合を考える.例えば平板状10ターンコイルの中央部分に電流が

直列に流れる場合である.コイル板が薄く0.2mmなので,電流は各コイル板内を一様に流れる.各コイル板の中央部分が図10.2 のように幅 b の縦に長い

導体平面とすると,点Pに発生する磁界の大きさHは,次のように求められる.電流が流れる10枚の各コイル板中心から点Pまでの距離hを用い,それぞれ各コイル板が

生じるHをすべて加え合わせて求まる(点Pまでの距離h は変化する,参考 図9.29).

図10.1 直線状電流による磁界(左:横から,右:下から見た場合)

図10.2 平面状電流による磁界(左:斜めから見た場合,右:下から見た場合,電流の dz部分が生じる磁界 dH )

電流 I が実際の平板状コイル(表面)に流れるとき発生する磁界の大きさは ,以下のように求められる.実際の平板状コイルでは,電流が集中して流れる直線部分は,

平角状である.電磁圧接用の電流は,減衰振動する振動数が大きく,平角導体の表面(周囲)に集中するように流れる (このような現象は表皮効果と呼ばれる).

電流 I が図10.3 のような横幅 b,縦幅(厚さ)c の長い平角導体の表面(周囲)を一様に流れるとする.導体表面(断面周囲)を単位長さ幅あたり流れる電流は,

I/2(b+c) (単位A/m) となる.座標軸の原点0(0,0,0)を板断面の上面(長さb)の中央とし,右方向を z軸,電流方向(紙面下向き)を x軸,上方向を y軸とする.

図10.3 のように導体表面の z軸上の位置 zでの微小 dz 部分を流れる電流は,(I/2(b+c))dz であり,この部分を直線状電流と見なし,この部分が y軸上の r

離れた点Pに作る磁界の大きさ dH は,式(10.1)から,

dH=(I/2(b+c))dz/2 π r (10.4)

となる.このような微小部分を流れるすべての電流 が中心軸上の距離 h (点P)に作る磁界の方向は,対称性から z軸方向となる.このような磁界 dH の z成分を 平角導体表面(上面,下面,側面)についてそれぞれ積分して加算し,コイル直線状部分(平角状)が点Pに発生する磁界の大きさ H は,次式のように求まる.実際のコイルでは, 直線状部分以外にも電流が流れるが,その電流密度は比較的に小さいので無視される.

H={ I /2π(b+c)} [tan-1(b/2h)+tan-1{b/2(h+c)} +(1/2)ln {(h+c)2+(b/2)2/ {h2+(b/2) 2}] (10.5)

図10.3 コイル電流による磁界(左:斜めから見た場合,右:下から見た場合,電流の dz部分が生じる磁界 dH )

磁界と類似の物理量として,磁束密度,磁束,磁場がある.磁界と磁場は同じものであり,電気の分野で磁界が,物理の分野で 磁場がよく使われる.磁束密度(量記号:B)と磁界(量記号:H)は,比例関係にあり,B=μH, 比例定数 μは物質の透磁率である.共にベクトル量で, ここで扱う磁界の強さ(大きさ)と方向を示す量である.磁束密度Bの単位はテスラ(単位記号:T),磁界Hの単位はアンペア/メートル(単位記号:A /m)である.電流や運動中の電子に力を及ぼす磁界には,磁束密度Bが用いられる.磁界は古くから磁石の生じる磁界に使われていた.ここでは,磁束密度を表すとき磁束(磁束線)が使われ, 磁界を表すとき,磁力線が使われる(便宜上,どちらも赤線で表している).磁束は,単なる磁束線でなく磁束密度に面積を掛けた意味でも使われる.

コイルに電流を流したとき発生するものは,磁界(または磁束密度)より,磁束と呼ばれることが多い.磁界(磁力線)がコイルで束ねられたイメージからである. 広い野原に一面に咲く 「花」と手に持てる「花束」の違いに近い感じである.広い範囲に存在するのが磁界であり,コイルで狭い範囲に発生するのが磁束のイメージ である.磁束の単位はウエーバ(単位記号:Wb)であり,その値は磁束密度をある範囲で面積積分した値になる.しかし,磁束の値(数値)はあまり使われない. 実際には,「磁束密度14Tの磁束」などと言われることが多い.また 「地球上に自然に生じる磁界は45μT」 などと磁界の大きさを磁束密度の単位Tで表す こともある.

実際の平板状ワンターンコイル直線状部分に150kA の電流が流れるとき発生する磁束密度の大きさ B = μH を式(10.5) から単位に注意して計算 すると下表のようになる.ここでは,比例定数(透磁率) μ として真空(空気)中の値 4π×10 -7 (単位記号 H/m) を用いる.コイル直線状部分の断面形状が同じ場合,直線状部分を縦長(b<c)にすると,より大きな磁束密度が発生する.ただし,この磁束密度の発生する範囲は狭くなる. コイルからの距離h が大きくなると発生する磁束密度(大きさ)は減少する.

コイル断面形状 |

P点までの距離 h(mm) |

P点の磁束密度 B(T) |

|

b(mm) |

c(mm) |

||

5.0 |

2.0 |

0.10 |

11.4 |

5.0 |

3.0 |

0.10 |

10.0 |

3.0 |

3.0 |

0.10 |

13.9 |

2.0 |

5.0 |

0.10 |

14.2 |

3.0 |

5.0 |

0.10 |

11.5 |

5.0 |

2.0 |

1.0 |

10.0 |

5.0 |

3.0 |

1.0 |

8.9 |

3.0 |

3.0 |

1.0 |

11.8 |

2.0 |

5.0 |

1.0 |

11.6 |

3.0 |

5.0 |

1.0 |

9.8 |

平板状ワンターンコイルの中央部分(直線部分)に電流を流したとき発生する磁束の磁束密度Bは,ベクトル量であり,大きさと方向がある. 図10.4(左図)のようにコイル中央部分で電流の流れる方向をy軸,これに垂直な方向をx軸,z軸方向とする.図10.4(左図)のように発生する 磁束密度Bには,x成分Bx およびz成分Bz がある.コイル面上のBx は,コイル縁(角)部を除く80%の範囲でほぼ等しい.このBx はコイル 縁部では比較的に小さくなる.コイル面上のBz はコイル中央で零になる.このBz はコイル縁部で急に大きくなる.ある点で成分Bx および成分Bz をベクトル 的に加えると,その点での磁束密度Bが求まる.この磁束密度Bの大きさが最も大きくなる場所は,コイル角部近くである.磁束密度Bの 方向は,磁束を表す線(図10.4左図の赤線)の接線方向に一致する.

電磁力は,磁界中の導体に電流が流れるとき,電流に働く力(ベクトル量)である.単位体積あたり働く電磁力は,電流密度 i (ベクトル量) と磁束密度B(ベクトル量)の外積 i×B で与えられる.図10.4(右図)のように磁束をアルミ板へ急激に加えると,アルミ板に渦電流 が流れる.この渦電流とそこの磁界(磁束密度)との間に電磁力が働く(原理 方法に詳しい説明あり).電磁力の方向は「フレミングの左手の法則」から知ることができる. 電磁力の方向は,渦電流密度の方向および磁界の方向に垂直(直角)となる.磁束の様子は上側に凸形となるので,渦電流に働く電磁力の 方向は,コイル中央を除き,図10.4(右図)のようにやや外向きになる.電磁力にもx成分,z成分がある.電磁力のz成分は圧接方向の成分である. 圧接方向に単位体積あたり働く電磁力(z成分)の大きさは,y方向の渦電流密度と磁束密度のx成分(Bx )の積となる.

渦電流(自由電子)に電磁力が働くと,アルミ薄板内部では電気的中性状態を維持するよう, 残された原子(正イオン)との間に静電的なクーロン引力が生じる.この結果,電子電流に働く電磁力は体積力としてアルミ板に作用する. コイルに流れる電流(振動電流)が逆方向に流れると,渦電流も逆方向に流れるので,電磁力は上向きのままである.

図10.4 コイル電流,磁束密度(磁束),渦電流,電磁力を示す概略図(上)

およびフレミングの左手の法則に基づく指による電磁力の方向を示す図(下)

渦電流(電磁圧接用)の様子を概説する.図10.4または図10.5のように磁束をアルミ薄板へ急激に加えると, 電磁誘導の法則から誘導電界 E が薄板の内外に生じる.この誘導電界 E を微小部分について周回線積分すると,誘導起電力が生じる. この起電力によって,アルミ薄板内には,互いに交わらない無数の微小渦電流(電流密度 i )が循環して流れる.各渦電流の方向は, 交差する磁束を打消す向きである.このため,アルミ薄板内の磁束は弱まる. 渦電流の流れ方は単純でないが,無数の微小渦電流が互いに隣接する部分で打消し合うように流れる.ただし,そのまま存在するイメージである. 一般的に使われる渦電流は,微小渦電流の相対的な平均量を扱っており,平均的渦電流などとも呼ばれる. このような渦電流は,発生する磁束を打ち消すように薄板表面近くに分布して流れる.磁束には直交して流れるので,回転運動しながら流れる. 磁束(磁束密度10 T)中で回転運動(サイクロトロン運動)する電子(速度1~1×105 m/s)の回転周期は,10-12 ~10-7 s であり,回転半径は,10-12 ~10-7 m と概算される. 回転半径が薄板板厚に非常に比べて小さいので.渦電流の流れは直線的である.

渦電流の流れを表す代表的な流線(4本)を描くと図10.5のように直線的となる.この渦電流流線は,渦電流が流れる様子や方向を平均的(巨視的)に示すもので, 電子がこの流線に沿ってだけ移動することはない.渦電流は,磁束密度中で,かなり小さく回転,循環しながら直線的に,渦列になって流れる.平均的な渦電流の大きさは, コイル電流の平均的な大きさにほぼ等しく,コイル電流と反対向きである.両電流は共に各導体中の表面近くに集中するように流れる. アルミ薄板に交差する磁束(磁束密度)は,往復して流れるコイル電流の間に集中して生じるので,幅の狭いコイル中央部分の角部近くで大きい. このため,渦電流もコイル角部近くに集中して流れやすい. このようにコイル中央部分に流れる渦電流(流線4本)は,アルミ薄板の下側端部などへ近づくと,お互いに接近するように流れ, Uターンして逆方向へ広がって流れると考えられる. 図10.5で,一部の流線は交差しているが,交差するように左右へ別れても流れると思われる.このように流れることは, 圧接された薄板をはく離した写真(図5.8の圧接されたシーム溶接痕跡)の端部の様子からも予想される.

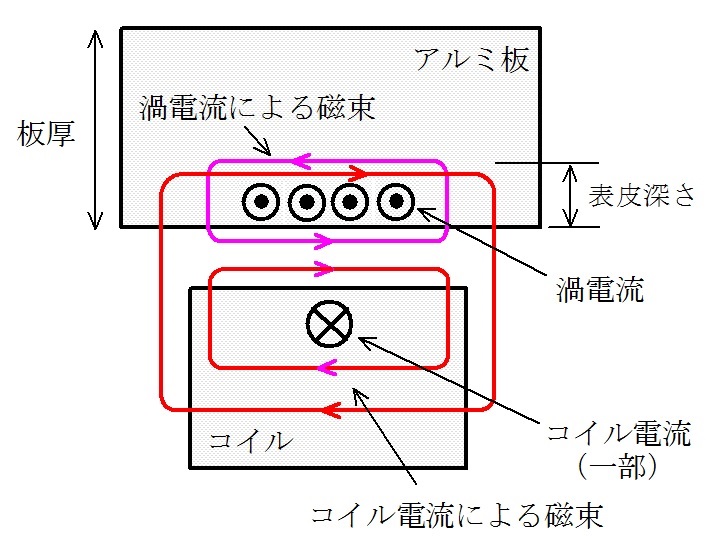

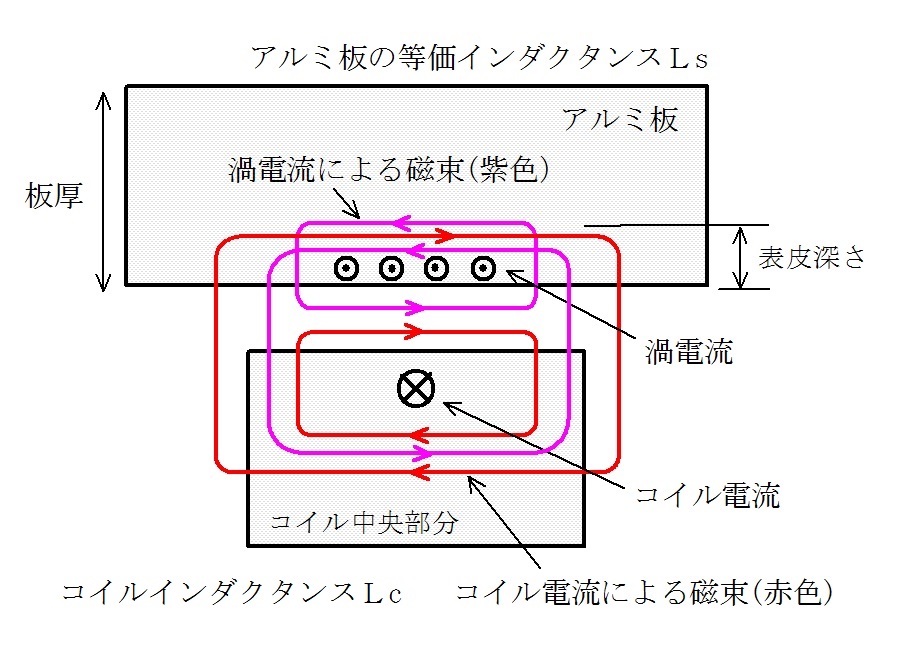

表皮深さδ(式(2.4)が板厚に比べ小さい場合,渦電流はアルミ薄板の下側表面近くに集中して流れる.同様に,コイル電流もコイル表面近くに集中して流れる. こような場合の様子(断面概略図)を図10.5.1に示す. アルミ板にコイル側から交差する磁束は,アルミ板のコイル側表面近くだけに交差し,この部分だけに電磁力が働く.この交差している磁束は, アルミ板上側部分およびその外側へはほとんど漏れない(方向が逆で打ち消される). また,コイルとアルミ板の間の磁束は,コイル電流および渦電流による磁束が同方向で加算されて約2倍になる. 逆に,表皮深さδが板厚と同程度の場合,渦電流はアルミ板断面全体に分布して流れる.アルミ板にコイル側から交差する磁束も板断面全体に交差し,全体に電磁力が働く. このように交差している磁束の一部は,アルミ板の外側へも漏れやすい.

図10.5 渦電流の流線(代表4本)

図10.5.1 コイル中央部分および渦電流による磁束と表皮深さ(断面図)

磁気圧力について概説する.アルミ薄板の面積が大きい場合,図10.4および図10.5のように磁束をアルミ板の下側(片側)へ急激に加えると,アルミ板に渦電流が流れ, 磁束の浸入を防ぐ.この結果,磁束密度(磁界)はアルミ板の下面で高く(大きく),上面で低く(小さく)なる.コイルと薄板下面との間に閉じこめられた高密度の 磁束は,広がろうとするので,アルミ薄板へ圧力を及ぼす.この圧力は磁気圧力または磁気圧と呼ばれる.コイルとアルミ板の狭い間に閉じこめられた磁界( 磁束密度B)の磁気エネルギーは単位体積あたり B2 /2μ で与えられる.アルミ薄板を上向き(x方向)に dx だけ微少変位させた ときの磁気エネルギーの変化(増加)は単位面積あたり (B2 /2μ)dx であり,pdx だけの仕事に等しくなる.ここで,p はアルミ板 (下側)に単位面積あたり働く x 方向の力すなわち磁気圧力である.この結果,磁気圧力は p= B2 /2μ となる.

アルミ薄板の上側にも磁束がある場合には,磁気圧力は「原理」に示した式(2.6)で与えられる.この磁気圧力をアルミ板の両表面について面積積分して 求めた力は,薄板に単位体積あたり働く電磁力 i×B を薄板の体積について体積積分して求めた力と等しくなる. 一様な磁界中の導体に電流が流れて生じる電磁力も,導体周囲の磁気圧力差に起因している.

磁気圧力の時間変化(衝突するまで)について示す.コイルへ例えば図3.12に示すような減衰振動電流が流れるとする.この電流で発生する磁束密度がアルミ薄板へ交差すると, アルミ薄板に無数で微小の渦電流が高速度で流れ,交差,浸入する磁束を打消し,次第に大きな磁気圧力が生じる.その後,コイル電流の変化が穏やかに,渦電流が低速度になり, 磁気圧力が弱まる. 電流最大値(ピーク)近くでは,コイル電流変化がかなり小さくなる.磁束はアルミ薄板へ浸入し,多くの磁束がアルミ薄板を通過する.この結果,磁気圧力はかなり弱くなる. アルミ薄板の両面に同程度の大きな磁束密度が発生しているが,磁束密度に差がほとんどない状態である.アルミ薄板が衝突し,接合するときの磁気圧力(電磁力)はかなり弱 いことになる.ただし,アルミ薄板は運動エネルギーを得ているので衝突が継続する.

電界(量記号:E)の単位はボルト/メートル(単位記号:V/m)であり,電圧と関係している. 電界には,充電されたコンデンサ電極間に生じるような静電界と,磁束が時間的に変化するとき生じるような誘導電界とがある.静電界やコンデンサに充電された電荷 (電気量)に関係する量として電位(電位差)がある.単位(単位記号)はボルト(V)である.誘導電界に関係する量として電磁誘導起電力があり,単位(単位記号)はボルト(V) である.電位差,誘導起電力は,共に電圧と呼ばれることもある.静電界は,厳密には,時間的に変化しない電界である.電荷が移動(変化)している場合,電荷の存在 から決まる静電界も時間的に変化する.しかし,変化する周波数が1MHz程度以下,対象となる装置の大きさが数m以下であれば,二つの電界(電荷による電界と誘導電界)を 区別して考えてよい.

起電力(electromotive force)とは,電流の駆動力,または,電流を流す力のことである.起電力とよく使われるのは,電磁誘導起電力である. 電磁圧接用コイル(インダクタンス)へ放電電流を流すとコイルに生じる磁束が時間的に変化して誘導電界が発生し,誘導起電力も発生する.この起電力は逆起電力と呼ばれる(付録10参照). なお,電池など化学反応,光電効果によるものも,端子間に電圧が発生し,起電力を有しているが,起電力と使われることはあまりない.

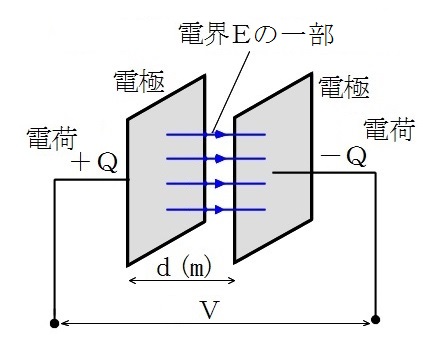

平行平板コンデンサを例に,電圧(電位差)と電界の関係について述べる.図10.6.1のように2枚の電極板があり,電極間に電圧を加え,+Q(C)およびーQ(C)の電荷を一様に与える. 電極間の誘電体(絶縁体)は省略してある.電極間にはほぼ一様な電界が図10.6.1の向きに発生する.ここでは,電界を仮想的な青線で示す(赤線で示した磁界,磁束と同様). この一様な電界の強さをE [V/m]とすると,電極間の間隔をd [m]として V=Ed である.電界の強さE [V/m]は,1[m]あたりの電圧で表される. 従って,Eが一様でない部分の電位差は,Eを一様でない部分の積分路に沿って線積分すると求まる.

以上のように,コイルへ放電電流を流すと誘導電界が生じて逆起電力が発生する(電界が先).逆に,コンデンサ電極間に電圧を加えると電界(静電界)が発生する(電圧が先). 電圧(電位差)と電界は深く関係している.

図10.6.1 平行平板コンデンサ電極間に発生する電界E

アルミ板に磁束を急激に加えると,板内には局所的に誘導電界,誘導起電力が発生し,渦電流が不規則(非一様に)に分布して流れる.この結果,電荷が分布し, アルミ板内には電位差が生じる.アルミ板内に生じる電位差の大きさは,板内に巨視的に発生していると考えた誘導起電力の大きさに関係する. 間隙を設けて重ねたアルミ板と他の金属板が衝突するとき観測される衝突時間信号(図3.14)には,電位差および誘導起電力によるものが含まれている. 電位差はパルス的に,誘導起電力は周期的に現れる.衝突時間信号に生じる電位差によるパルス的信号部分は,測定方法などにより観測されないことがある.

コイルやアルミ板など金属導体に流れる電流(渦電流を含む)について説明する.通常,電源,電池などからコイルなどへ流れる電流は,電源などの+電圧側 から-電圧(または接地)側へ流れるものと決められている(約束である).しかし,実際の電流はこのように流れていない. コイルなど金属に電圧または電界が加わると,金属内を自由に動ける電子(自由電子)は,発生する電界によって移動する. この結果,流れる電子電流が存在する.その大きさは,ある断面を単位時間あたり移動する電荷量と定義されている.実際の電流も値は同じであるが,流れる方向が逆になる. 単位面積あたり流れる電子電流または電流の電流密度の大きさは次式で与えられる.ただし,n は電子の密度,e は電子の電荷 (大きさ),v は電界によって移動する電子の平均的な速度である.この式は金属内に限らず成り立つ.

電流密度の大きさ = n e v (10.6)

数値(概算)例を示す.コイル(銅)内の自由電子の密度を n= 8×1028 個/m3 ,電子の速度 v=1m/s とすると,値は次式となる.

電流密度の大きさ = 8×1028 × 1.6×10-19 ×1 = 1.3 ×1010 (A/m 2) (10.7)

実際のコイル断面積は約10mm2 であるから,コイルに流れる電流 I の値は,次式となる.

I = 1.3 ×1010 ×10×10-6 = 約130(kA) (10.8)

ここで,以下の点に注意したい.100kA程度の電流が流れているコイル内の電子の平均的な速度は約1m/sである.この値は,室温における電子の熱運動による 速度約105 m/sに比べても,かなり小さい.電界による電子移動速度はこのように遅いが, 発生する磁束(磁界)は,長いコイルの両端で同時に発生する.磁束の発生現象は光速で伝わる.電流が流れたと言う現象は光速で伝わるイメージである. また,渦電流が図10.5の流線に沿って流れるとき,電子の移動速度が遅いので,各電子が流線に沿って大きく移動することもない.各電子は銅原子との 衝突(相互作用),磁束(磁界)中でのサイクロン運動など不規則な運動を繰り返しながら,平均として流線に沿ってゆっくり移動する.このため, 渦電流が流れるアルミ板内に,電荷が分布し,そこに電位差(電位の高低)が生じやすい.

電子は電界によって加速され続け,その運動エネルギーは増加するはずである.しかし,途中で銅原子と衝突するため,運動エネルギーの一部は銅原子へ移る.

このエネルギーは,銅原子の振動すなわち熱エネルギーとなる.これはジュール加熱として知られている.このため,電子の速度(大きさ)は制限される.

電子自身の熱運動による速度は,電界によって加速される速度と比べ大きいが,熱運動によるエネルギーは,銅原子にほとんど移らない.銅原子および電子は,

電界が加わる前から熱平衡状態にあり,電子は銅原子へあらゆる方向から無秩序に衝突しているからである.

電磁圧接に関係するエネルギー,電力などを簡単に説明する.電力P(単位W)は電圧(単位V)と電流(単にA)の積(掛け算)であり,P=V I である. 電力PとエネルギーW(単位J)の関係は P=dW/dt であり,電力は単位時間あたりのエネルギーを時間微分した値である. 逆に,積分形では W=∫Pdt と表せる.積分する時間 t は t=0から t までなどである.

コンデンサ(容量C,充電されている電荷Q)の電圧がVであり,電流 I が流れて充電されているとき,P= V I で,I=dQ/dt,Q=CVである. 時間 t=0でコンデンサの初期電圧(電流)が零であり,その後に充電されたときの充電(または静電)エネルギーWe は,I に C(dV/dt)を代入, 微小電圧dVなどで計算,積分して We = CV2/2 となる.ここでは,式の変形途中でdVを微小電圧,dtを微小時間として扱い計算し, 実際に積分するときにはdVを積分記号としている(以下同様).

コイルなどのインダクタンスLに電流 I が流れ,電圧がVのとき,V = LdI/dt であり,電力 P = (LdI/dt) I である. 時間 t=0で初期電流(電力)が零のインダクタンス Lに時間 tのとき,電流が流れてインダクタンスL生じる磁気エネルギーWm も, 同様に微小電流 dI などで計算,積分して Wm = L I2/2 となる.

電磁力Fで速度vに加速されたアルミ板(質量m)の運動エネルギーは,力 Fが距離 s(m)動かした仕事(エネルギー)として,力F が同方向,一定のとき,W = F s である. ここで F=m(dv/dt)である.力 Fが一定でない場合は, 積分した式 W =∫Fds になる(同方向とする). アルミ板が,時間 t=0,位置x=0,初速度vo = 0 から x方向へ加速され,時間 t,位置(距離)xで衝突するときの速度を v とすると,電磁力が行った仕事は, W =∫m(dv/dt)dx であり,微小位置 dx=v dtを代入して計算,積分すると, W = mv2/2 となる. このエネルギーはアルミ板の運動エネルギーと呼ばれ,衝突などして仕事をすることができる.

コンデンサ電源を充電したときのエネルギーは,充電エネルギー,静電エネルギーは,電源エネルギー,英語では Discharge Energy などと呼ばれる. このエネルギーを日本語で,放電エネルギーと表現するのは適当でない.専門的に言うと,放電エネルギーは放電している部分の エネルギー(英語では Spark Energy など)である.放電には火花放電,コロナ放電などの種類があり,放電エネルギーの大きさが 異なる.放電エネルギーは放電加工などでもよく使われる言葉である.

装置の充電エネルギーは最大約4kJ,放電電流は最大約250kAである.最大瞬時電力は最大瞬時電流(約250kA)の2乗に回路抵抗数mΩを乗じて数100MWとなる. この値は非常に大きいが,継続(変化)する時間も数μsと非常に短い.最大瞬時電力を含め時間変化する瞬時電力を電流が流れ ている時間について積分した量は,電力量と呼ばれる.電力量はエネルギーに相当し,単位はジュール(J)またはワット・セカ ンド(W・s)で表される.この積分した量(電力量)が放電前の充電エネルギーになる.

コンデンサ電源からコイルへ放電電流を流すと,コイル中央部分(長さ約100mm,幅5mm)上方のアルミ板部分は急加速される. 他の板へ衝突させ,圧接させるときの速度を約300m/s とすると,アルミ板衝突時の運動エネルギーは.次のように概算される. 変形,衝突する部分のアルミ板の長さ100mm,幅5mm,厚さ0.5mmと仮定すると,体積は250mm3となる. アルミ板の密度は約2.7 g/cm3 であり,単位に注意すると,加速されるアルミ板部分は約0.68 gとなり, その運動エネルギーは 約30Jとなる.この値は,コンデンサ電源やコイルに生じる電気的エネルギーに比べてかなり小さい.

一般の電気装置,機器では,使用電力が表示してある.使用した電気エネルギーは,表示してある電力に使用した時間を乗じた量である.

これも電力量であり,同じ単位(記号)kW・s または kW・h などで表される.電力量 4kW・sは 4kWの電気装置を

1秒間使用したときの電力量であり,使用エネルギーは4kJである.なお,電気料金は電力量に対し支払われる.電気料金を1kW・hあたり約30円(一般家庭用)とすると,

電磁圧接用装置を4kJで約1千回放電したときの充電,放電にかかる直接的な料金は 約30円となる.

誘電率 ε の誘電体(絶縁体)を挟んだ2つの導体間に直流電圧Vを加えると,電圧Vに比例した電荷Qが蓄えられる.このときの比例定数を 静電容量Cまたは単に容量C(英語では Capacitance または Electric capacity)と呼び,次式が成り立つ.電荷Qは電気量(Quantity of electricity )とも呼ばれる. 導体間には電界が発生する.このような電界は静電界または単に電界と呼ばれる.

Q = CV (10.9)

静電容量を利用する電気回路素子としてコンデンサ(英語では Capacitor )がある.用途によって,電力用コンデンサ,電子部品用コンデンサ などがある.電力用コンデンサには,内部導体間から2つの電極端子が出ている.1つは充電用端子,もう1つは接地用端子である. 接地用端子は容器外側金属と共に接地(アース)される.端子間に電圧を加え充電すると,式(10.9)の電荷Qが蓄えられる.この電荷Qは, 充電した電源を切り離してもそのまま残り,コンデンサの端子には電圧Vが生じている.この端子間を導体で接続すれば,導体中を電荷が移動し電流(この電流を放電電流と言う) が流れる.従って,充電した電力用コンデンサ自身も電源となる.

コンデンサ電源(英語では Capacitor Bank )から流れる電流は,直流や交流電流のように定常的に長時間流れず, 短時間だけ流れるのでパルス電流とも呼ばれる.コンデンサ電源の例として,電磁圧接などに使われる電源用コンデンサ(4台)の外観を図10.6.2に示す. 電磁圧接ではこのように数台の同じコンデンサを並列に接続して電源とする.この場合,単体で同じ容量のコンデンサを使用する場合に比べ,電源内部 に残留するインダクタンスや抵抗の大きさが並列接続で減少するからである.逆に,同じコンデンサを4台並列に接続すると.4台(電源)の合成容量は4倍 になる.

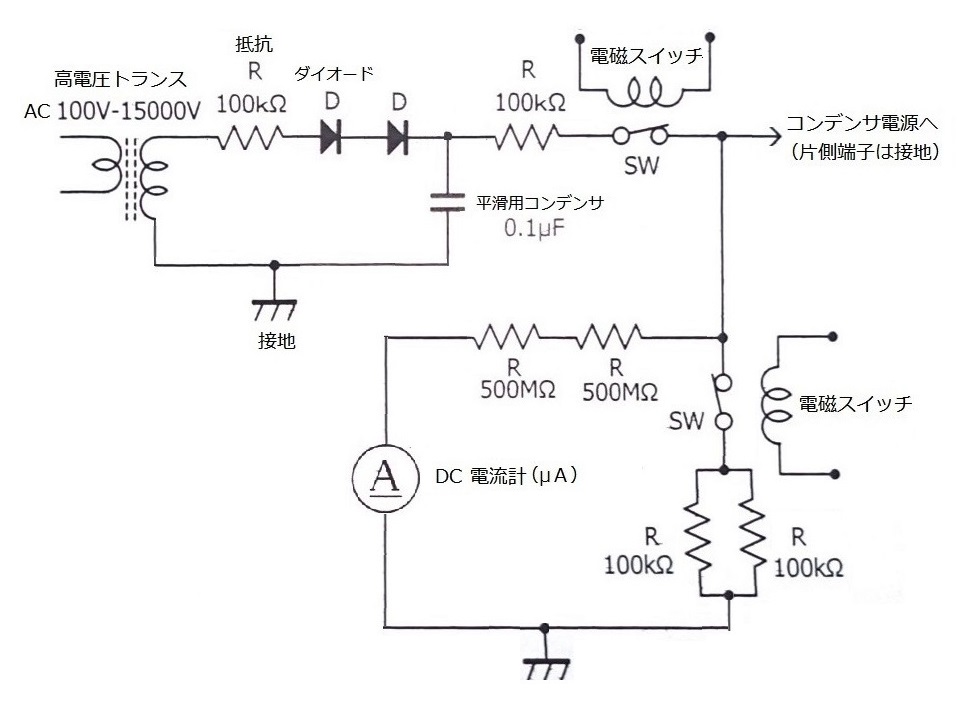

コンデンサ電源の充電は,商用電源(交流100Vまたは200V),昇圧トランス,整流回路などを用いて行われる. 代表的な方式を図10.7に示す.A方式は単純な構成であるが,充電に時間がかかる.B方式は複雑な構成となるが,電圧・電流・周波数をインバータ制御し, 充電装置の能力に応じた最高速度で充電できる.静電容量200μF 程度の電源を数kJ に充電する時間はA方式で1~数分,B方式で10~数10秒である. 本校で使用している充電装置はA方式である.充電装置(A方式)の基本的な回路例を図10.7.1に示す.上部は高電圧を発生する部分であり, 下部はその電圧を電流計に流れる微小電流に変換して確認する部分などである.抵抗R,ダイオードDなどは直列,並列などに接続して使うことがある. 高電圧部分を ON,OFFするスイッチ SW は電磁ソレノイドによる機械式接点移動スイッチで,高電圧接点部分を 2~3 cm 移動させて行う. 充電は上部の電磁スイッチで充電スイッチ接点部分を閉じ,下部の電磁スイッチで接地用スイッチ接点部分を開いて行う.

なお,充電中のコンデンサ電源は,非常に危険である.コンデンサの内部抵抗(または内部インピーダンス)が小く,手を触れたりして短絡すると,大電流が流れ, 命にかかわる大事故につながる.この電源を充電中は,絶対に近寄らないことである.通常,充電中は赤ランプなどが点灯するようにしてある.

充電されたコンデンサ電源に蓄えられる充電(または静電)エネルギーWe は 式(10.10)で与えれる.この値 We は,コンデンサの2つの内部導体間に単位体積あたり 存在する静電界のエネルギーを体積積分した値に等しくなる.このエネルギーWe をコンデンサ電源の充電エネルギーEと記すことがある. コンデンサ電源に蓄えられたエネルギーを全て負荷コイルを接続した外部回路へ移すことはできない.コンデンサ電源内部にもインダクタンスや抵抗が存在するからである. 電磁圧接用の放電回路に使われるコンデンサ電源としては,内部インダクタンスや抵抗の少ないコンデンサ数台を並列に接続して使用するのが良い.

We = CV2/2 (10.10)

図10.6.2 電源用コンデンサ (左:コンデンサ端子部分,右:電磁溶接装置のコンデンサ電源)

図10.7 コンデンサ電源の充電装置構成図

図10.7.1 充電装置(A方式)の基本的な回路例

電磁圧接用放電回路に電流 I を流すと,電流 I に比例した磁束 φ がコイルに発生する.このときの比例定数をインダクタンス(自己インダクタンス) L と呼び, 次式が成り立つ.インダクタンス L はコイル形状,回路状態などによって定まる定数である.また,インダクタンスはコイルに流れる電流が単位電流(1A)のとき, コイルと電流が作る磁束との交差数でもある.コイルに実際に発生するのは磁束密度Bであるが,これを表すとき磁束(磁束線)および コイルとの交差数(本数)が考えられている.磁束に垂直な単位面積当たりの磁束線数が磁束密度に対応する. 量記号Lは,電磁誘導の起電力の向きに関する「レンツの法則」の発見者( Lenz )に由来すると言われている.

φ = L I (10.11)

放電回路のインダクタンスは,コイル以外に配線,放電スイッチ,コンデンサ電源にも存在する.これらコイル以外の インダクタンスは,残留インダクタンスなどと呼ばれている.残留インダクタンスは,コンデンサ電源のエネルギーWe を効率的にコイルへ移送す るため,小さいほどよい.ここでは,コイルインダクタンスをLcで表す.コイルへ移送される磁気エネルギー Wm は,次式で与えられる(エネルギー,電力,電力量を参照). この値 Wm はコイル周辺に単位体積あたり存在する 磁気エネルギー B2 /2μ を体積積分した値に等しくなる.

Wm = Lc I2/2 = (Lc I) I = φ I /2 (10.12)

コイル上に圧接用アルミ板が置かれて互いに電磁結合している場合,この部分の磁気エネルギーについて図10.7.2で説明する.この図はコイル中央部分, アルミ板などの断面概略図である.コイル電流,渦電流(誘導電流),発生する磁束などは一部が代表的に示されている.コイル電流を I,渦電流を Is , アルミ板部分の等価インダクタンスをLs ,電磁結合部の相互インダクタンスをMとする.コイル電流 I による磁束はコイル自身およびアルミ板と交差する. アルミ板に流れる電流 Is による磁束も同様である.電流と磁束交差の組み合わせは4通りになる.電磁結合部の磁気エネルギーは,次式のようになる.

Wm = Lc I2/2 ーM Is I/2 + Ls Is2/2 ーM I Is /2 (10.12.1)

= I (Lc I-M Is) /2 + Is (Ls Is-M I) /2

= I φ/2+ Is φs /2

ここで,φおよびφs は,コイルおよびアルミ板に交差する磁束の交差数である.Mには正負があり,I と Is が逆方向なので負になる. 図10.7.2では,アルミ板内部およびコイル中央部分内部に交差する両磁束(紫色,赤色)は逆方向となっている. 簡単に考えるため,表皮深さ (式 (2.4)) がアルミ板の板厚に比べて十分に小さく,アルミ板の大きさがコイル中央部分の幅などに比べて十分に大きいとする. このような場合,コイルが作る磁束φ はアルミ板の表面近くだけに交差する.このため,磁束の交差数は無視され,φs =0 となり,Ls Is-M I=0 となる. 磁気エネルギーWm は,次式のように変形できる.

Wm = I φ/2 (10.12.2)

= I (Lc I-M Is) /2

= (Lc -M 2/Ls ) I2/2

= Le I2/2

ここでは, Le をコイル(およびアルミ板)部分の等価インダクタンス,実効インダクタンスなどと呼んでいる.コイル上にルミ板があるとコイルインダクタンスが 少し(10%程度)減少する.

図10.7.2 コイル中央部分,アルミ板,電流,磁束などの断面概略図

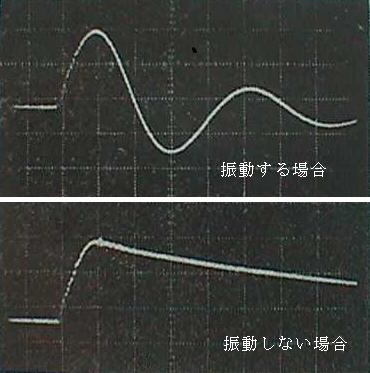

充電されたコンデンサ電源からコイル(インダクタンス)へ放電電流を流すと,回路の電気抵抗が小さい場合,図3.7または図3.10のように

振動する電流が流れる.振動電流は,電流の方向が反転し,これを繰り返す.この理由は,インダクタンスの性質から説明される.インダクタンス

には,流れる電流が増加しようとすると,これを減らす方向に逆起電力Uが発生する.逆起電力Uは 式(10.11)の磁束φを時間で微分すると求まり,方向を考えて,

次式のようになる(ファラデーの電磁誘導の法則,レンツの法則を参照).

U = ー L(dI/dt) (10.12.3)

抵抗が小さい放電回路で,電流がコイルへ流れている場合,コンデンサ電源の電圧とコイルに発生する逆起電力は電流を増減する方向が反対であり,大きさはほぼ等しい. 大きさがつり合いながら時間と共に同様に変化する. 逆起電力-L(dI/dt)は,コンデンサ電源の電圧Q/Cなどと式(10.13)のように関係する.

また,電流が増加し,コイルで発生す磁束密度Bが時間変化すると誘導電界が生じる. この電界をコイルの電流が流れ始める端子aから流れ終わる端子bまで,コイルの電流路に沿って積分した値も逆起電力である. 逆起電力の詳しい説明にも使われる(詳しくは専門書を参照).

なお,回路の電気抵抗が無視できるほど小さい場合,直流電源(電池など)からコイル(インダクタンス)へ電流が流れる場合,流れる瞬間以外,逆起電力は働かない.

時間がたつと回路抵抗で制限される直流電流が流れ続ける(電流は振動しない).

一般的な電気回路として,直流回路と交流回路がある.これらの回路で,電圧,電流が時間経過で一定または周期的に変化する定常状態では,電源(回路)に流れる 電流は次のように表せる.電源電圧/回路抵抗 は,電源電圧を回路抵抗で割り算することを示す.

直流回路の場合: 電流=電源電圧/回路抵抗

交流回路の場合: 電流=電源電圧/回路インピーダンス

ただし,上記回路のスイッチを入れた直後,コンデンサ電源放電回路などの過度状態(非定常状態)では,上の関係式は成り立たない.この場合,回路に流れる電流状態は, 回路にキルヒホッフの法則を適用して得られる微分方程式で表せる.電流波形(時間に対する変化の形)を求めるには,微分方程式を与えられた初期条件で解く必要がある. これらについては,数学の専門書などに示されている.

静電容量C,インダクタンスL,抵抗Rから成るコンデンサ放電回路(図10.8)に流れる電流 I は過度状態であり,微分方程式を解いて電流波形を求める. キルヒホッフの第2法則から,コンデンサ(静電容量C)の端子間電圧Q/C,コイル(インダクタンスL) に生じる逆起電力-L(dI/dt)の和が抵抗Rによる電圧降下RI に等しいので,次式が成り立つ.

Q/C - L(dI/dt)=RI (10.13)

ここで,Qは電荷(変数),Cは静電容量(定数),Rは抵抗(定数),Lはインダクタンス(定数),I は電流(変数),t は時間(変数)である. 式(10.13)の両辺を t で微分するとコンデンサ放電回路に流れる電流を表す微分方程式(10.14)が得られる.この式は実験装置で示した式(3.1)である. また,放電時に電荷Qは減少し,放電電流 I は増加するので,-(dQ/dt)=I とした.充電時は,dQ/dt = I である.

d2I/dt2+(R/L)(dI/dt)+ I/(LC)=0 (10.14)

d2I/dt2+I/(LC)=0 (10.14.1)

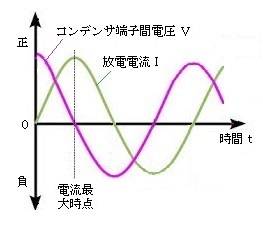

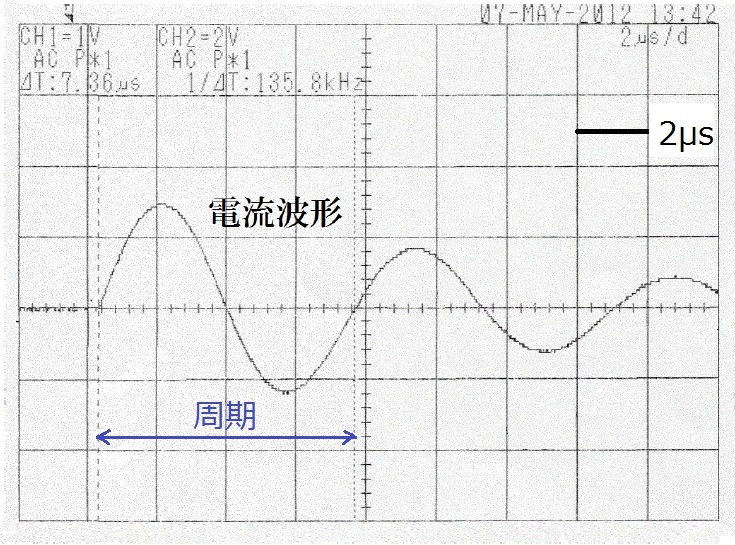

先ず,抵抗Rを無視して考える.式(10.14)は,式(10.14.1)となる.この式は電流 I などに対する,よく知られた単振動の式である. 放電電流 I は,I=Im sinωt で時間変化する.ここで,Im は電流最大値で,ω は角周波数である. 放電回路(図10.8)放電後のコンデンサ端子電圧Vおよび放電電流 I の波形例を図10.8.1に示す. 電圧波形は初めの充電電圧(最大値 Vo )から始まり,減少し,時間と共に正負に振動変化する.電流波形は振幅零から始まり,増加し,時間と共に上下(正負)方向へ振動変化する. この正負は電流の流れる方向を示す.先ず,電圧Vが下がると,電荷Qが減り,電流 I が増える.コンデンサの電圧が零になると,電荷Qが全て放出されて電流は最大になる. その後,電流の時間変化(dI/dt)が負に変わるので,コンデンサの充電電極は接地電極に対して負になる(負電荷で充電される). 電圧波形Vは電流波形 I を各時間ごとに時間微分した値に比例するような波形である.

図10.8 コンデンサ放電回路(CRL)各部分の電圧

図10.8.1 放電後のコンデンサ端子間電圧および放電電流波形(抵抗Rをが小さい場合)

図3.10.3 放電電流波形例(実験での電流波形例を再び示す)

次に,放電回路の抵抗が小さい,R2 ≪ 4L/C の場合について式(10.14),ここでは実験装置の同じ式(3.1)を解くと,

結果として流れる電流 I は,すでに式(3.2)および式(3.3)で示され,時間 t と共に減衰振動して流れる.この減衰は,回路抵抗Rが増加すると増し,

インダクタンスが増加すると減る.このような実験での放電電流波形は,図3.10.1~図3.10.5などに示されている.

これらの電流波形は,一般的な直流でも交流でもなく,パルス電流と呼ばれる.

I=[Vo/(ωL)]e-Rt/2L sinωt (3.2)

=(2E/L)1/2 e-Rt/2L sinωt (3.3)

ここで,減衰振動の角周波数は,ω2 =(1/LC)-(R/2L)2 であるが,抵抗Rが小さいので近似的に ω2

= 1/LC とする.E=CVo2/2 はコンデンサ電源が電圧Vo に充電されたときのエネルギーである.

先ず,静電容量C,インダクタンスL,抵抗Rから成るコンデンサ放電回路(図10.8)の等価回路を図10.9(上)に示す.実験に使用した放電回路の 等価回路(被溶接材なし)である.コンデンサ電源部分は,静電容量Cだけでなく,抵抗,インダクタンスが存在する.放電スイッチにも 抵抗,インダクタンスが存在する.ここでは,回路全体の抵抗,インダクタンスが小さいので,配線部分の抵抗,インダクタンスも考慮されている. 放電スイッチ,コイルなどに存在する静電容量は,放電の振動周波数が数10kHzなので無視される.各部分の 抵抗,インダクタンスをまとめると,図10.9(中),図10.9(下)のように書ける.抵抗Rは回路の全抵抗,Lは全インダクタンス,Lr は残留インダクタンス と呼ばれる.

次に,コイル上にアルミ薄板(被溶接材)が置かれた溶接時の等価回路を図10.10(上)に示す.等価回路は,静電容量Cを含む1次側回路とアルミ薄板の2次側回路 から成る.コイルのインダクタンスLc とアルミ板のインダクタンスLs は,相互インダクタンスMで電磁結合している.Rs はアルミ板の抵抗で ある.アルミ板(2次回路)に流れる電流は,誘導電流(渦電流)である.図10.10(上)の等価回路は,アルミ板に誘導電流が流れる部分の表皮深さδ(式(2.4))が板厚に比べて十分小さく, アルミ板にコイル側から交差する磁束が板のコイル側表面近くだけに交差し,コイルと反対側の部分へ漏れない場合, 図10.10(下)のように書き換えることができる (詳しくは,関係する主な論文等の著書161参照). ここで,抵抗Re は図10.10(上)の回路で1次側回路から見た等価抵抗,Le は Lc,Ls 部分の等価インダクタンスと呼ばれる.

図10.9 コンデンサ放電回路の等価回路(被溶接材なし)

図10.10 コンデンサ放電回路の等価回路(被溶接材あり)

コンデンサ放電回路(図10.10(下図))において,電気エネルギーが電源から溶接用コイルに移る割合を説明する.電圧Vo に充電された コンデンサ電源(静電容量C)の静電エネルギー(または充電エネルギー)は,(1/2)CVo2 である.時刻 t=0 で放電スイッチを閉じ,放電回路に 電流 I が流れると,電源の静電エネルギーは減少し,回路インダクタンス(Le および Lr )の磁気エネルギーが増加する.コイル部分(Le ) で生じる磁気エネルギーの一部は,アルミ板を変形,移動するために使われるが,ここでは,磁気エネルギーに含めて扱う.

時刻 t=t m で,静電エネルギーが零になったとすれば,コイル部分のインダクタンスLe に移送される磁気エネルギー (1/2)Le I2 は, 式(10.15)で与えられる.Re I2 を含む項は,回路抵抗で消費されるエネルギーに相当する.電源からコイルへの電磁エネルギー 移送効率(割合)η は, 式(10.16)で表される.電源のエネルギーを効率よく使って溶接するためには,残留インダクタンスLr および 回路抵抗を小さくすればよい. 時刻 t=t m は放電電流が最大になる時刻である.この時,電源からインダクタンスLe へ移るエネルギーは最大になる.コイル上のアルミ薄板(被溶接材) をこの時刻で衝突させれば,エネルギー効率よく圧接できる.

回路抵抗を零,使用コイルをワンターンコイルとして移送効率などの計算例を示す.コンデンサ電源の充電エネルギー1.0 kJ,放電回路インダクタンス Le+Lr = 0.06μH,

コイルの等価インダクタンスLe = 0.04μH,残留インダクタンスLr =0.02μHであるとき,次のように算出される.

時刻は t=0 および最大電流時 t=t m である.最大電流(記号を Im とする)時,(1/2)(Le+Lr) Im2 が充電エネルギーに等しくなるので,

最大電流値は式(10.19)のように求まる.

コイル部分へ移送される磁気エネルギー Wm は,移送効率または最大電流値を用い,式(10.20)または式(10.21) のように求まる.両数値の差は計算誤差の範囲内である.

静電エネルギー We (t=0)= C Vo2/2 = 1.0×103 J = 1.0 kJ (10.17)

移送効率 η (t=t m)= Le /(Le + Lr )= 0.67 (10.18)

最大電流値 Im (t=t m)= (2×1.0×103)/(Le + Lr) A = 180 kA (10.19)

磁気エネルギー Wm (t=t m)= 1.0×103× 0.67 J = 0.67 kJ (10.20)

= (1/2) Le Im2 J = 0.65 kJ (10.21)

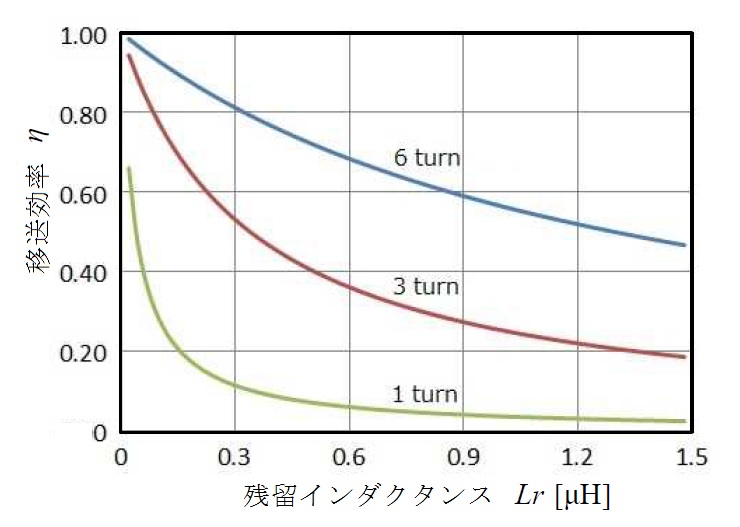

この移送効率は,コイル部分のインダクタンスLe が残留インダクタンスLr に比べて大きければ良くなる.コイル部分のインダクタンスはコイルターン数(巻数)

によって大きく変化する.本校装置の場合,移送効率が残留インダクタンスおよびターン数によって変化する例を図10.10.2に示す.ここで,

移送効率は,1,3および6ターンコイルでそれぞれ0.67,0.94および0.98である.多数ターンコイルにすると移送効率が改善される.

本校装置のように残留インダクタンスを減らせない場合,コイルとして多数ターンコイルを使用すれば,移送効率が良くなる.

図10.10.2 移送効率,残留インダクタンスおよびコイルターン数の関係例

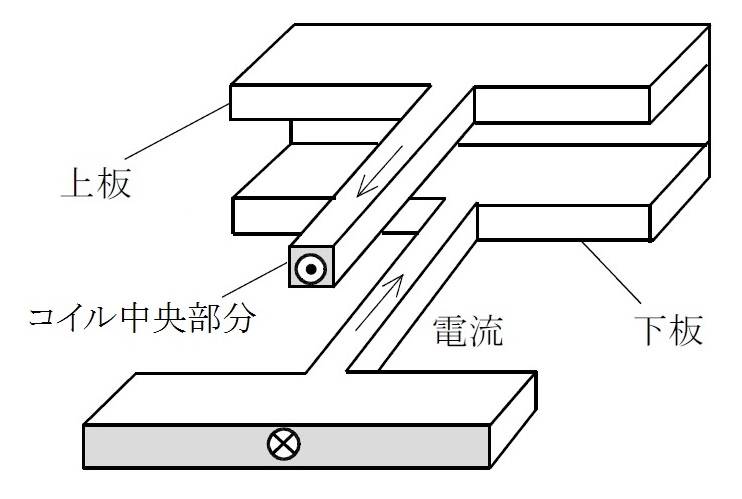

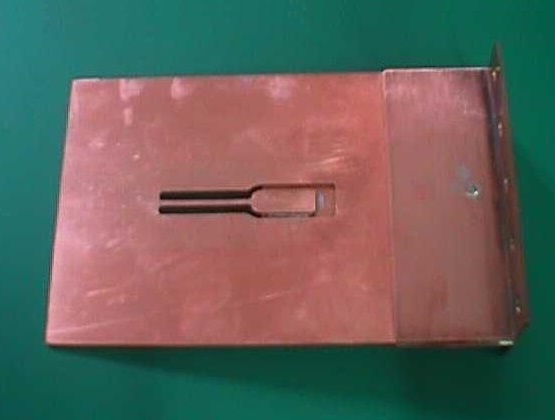

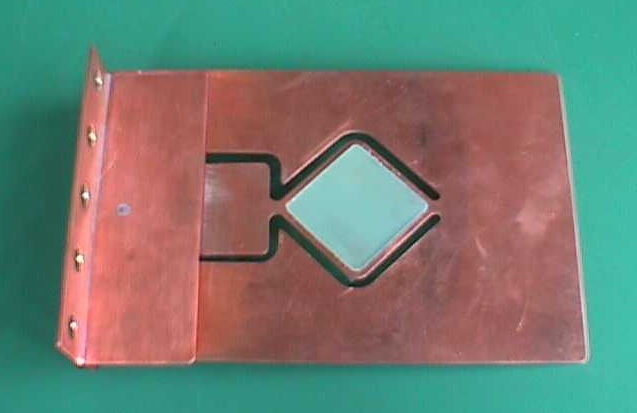

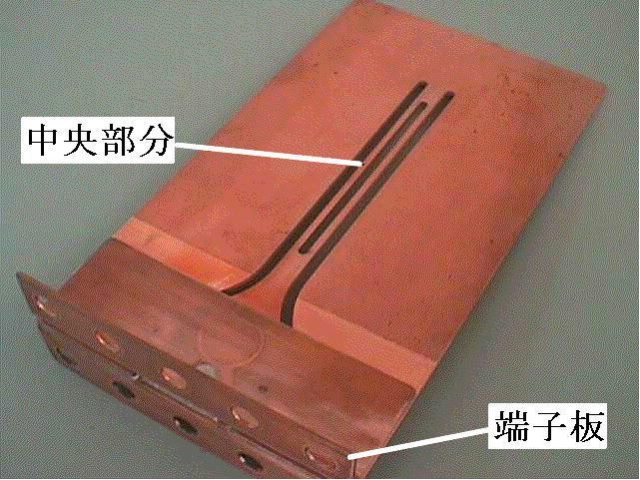

電磁圧接用平板状コイルの概略2種類を図10.11および図10.12に示す.図10.11はH字形の銅合金板を2枚重ねたコイルである.コイル巻数は1であり,平板状H形ワンターンコイルと呼ばれる. 電流が流れると,細長いコイル中央部分に高密度磁束が発生する.圧接する薄板(通常,2枚重ね)は,コイルから絶縁され,コイル中央部分の上板と下板の間に挿入, 固定される.圧接は,2枚重ねた薄板の両側から磁束を加えて行われる.図10.12は銅合金板に2本の切り込みを加えた平板状E形ワンターンコイルである.電流が流れると, 細長いコイル中央部分に高密度磁束が発生する.2枚重ねた薄板は,コイルから絶縁され,コイル中央部分の上側に配置,固定される. 圧接は,2枚重ねた薄板の片側から磁束を加えて行われる.

本校では,形状,使用目的などから次のようなコイルが使用されている.

(1) 金属薄板を直線状に圧接する一般的なコイル.コイル中央部分は1箇所,断面は長方形である.ワンターンコイル中央部分の長さを変えた例を図10.13およびに図10.14示す.

(2) コイル中央部分の幅は一定である.この幅などを変化させたコイル例を図10.15および図10.16に示す.

(3) コイル中央部分の幅が1mmと狭いコイル例を図10.18に示す.

(4) 端子板,電線など小部品圧接用に中央部分の幅が狭く,長さが短いコイル例を図10.20に示す.

(5) 金属薄板を非直線状に圧接するコイル例などを図10.21~を図10.28に示す.

(6) コイル中央部分を2並列に分離してシーム溶接する平板状ワンターンコイル例を図10.29に示す.

(7) 巻数2以上の多数ターンコイルについては こちら を参照.

(8) コイル中央部分(長方形)の中央に細長い溝を設け,接近させて2並列にシーム溶接するコイルについてはこちら を参照.

図10.11 平板状コイル概略図(H形状コイル)

図10.12 平板状コイル概略図(E形状コイル)

図10.13 平板状ワンターンコイル外観例(H形状コイル)

図10.14 平板状ワンターンコイル外観例 (中央部分の長さが異なるE字形状コイル)

図10.15 平板状ワンターンコイル外観例 (中央部分の幅を連続的に変えたE字形状コイル)

図10.16 平板状ワンターンコイル外観例(左:中央部分の幅を段階的に変えたE字形状コイル,

右:中央部分と周辺部分の間隔を段階的に変えたE字形状コイル)

図10.17 平板状ワンターンコイル(前図10.16 左)でシーム溶接されたアルミ薄板外観

図10.18 平板状ワンターンコイル外観例 (中央部分の幅1mmのE字形状コイル)

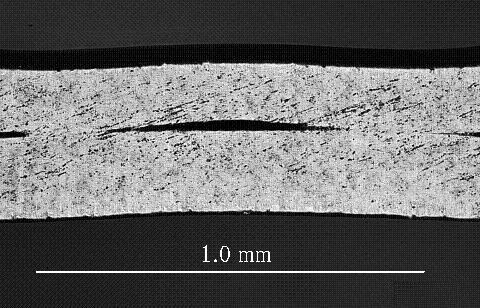

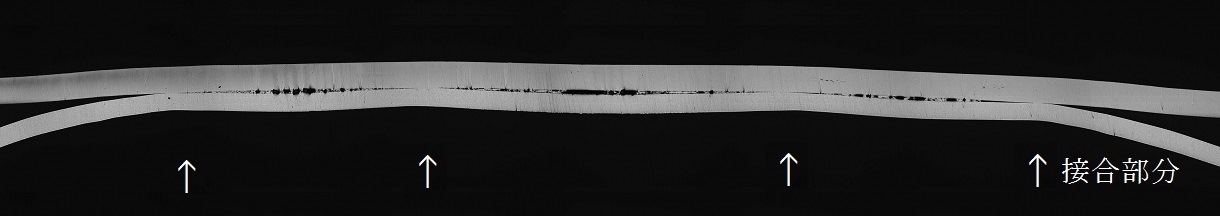

図10.19 平板状ワンターンコイル(前図10.18)でシーム溶接されたアルミ薄板接合断面の光学顕微鏡写真

図10.20 平板状ワンターンコイル外観例 (中央部分の長さ約20mmのE字形状コイル)

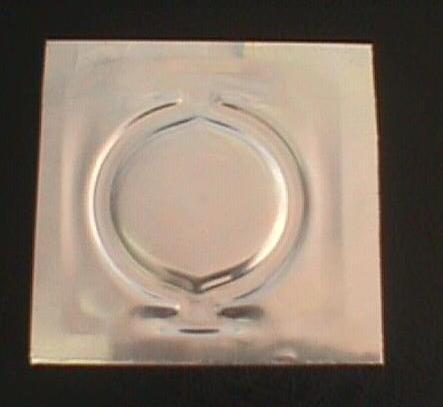

図10.21 円形状に周回してシーム溶接する平板状ワンターンコイル外観例

図10.22 円形状に周回してシーム溶接されたアルミ薄板外観(左:コイル側,右:固定具側,

コイル写真の水平方向は,これらアルミ薄板の垂直方向に対応している)

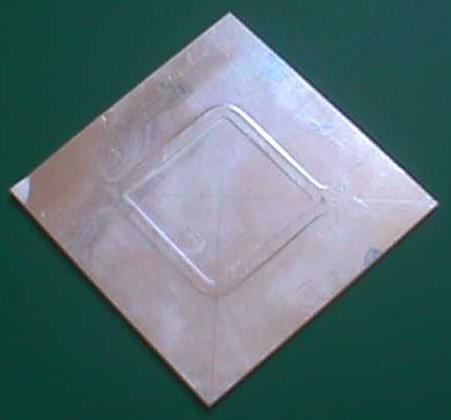

図10.23 四角形状に周回してシーム溶接する平板状ワンターンコイル外観例

図10.24 四角形状に周回してシーム溶接されたアルミ薄板外観(左:コイル側,右:固定具側)

図10.25 円袋状にシーム溶接する平板状ワンターンコイル外観例

図10.26 円袋状にシーム溶接されたアルミ薄板外観(左:コイル側,右:固定具側)

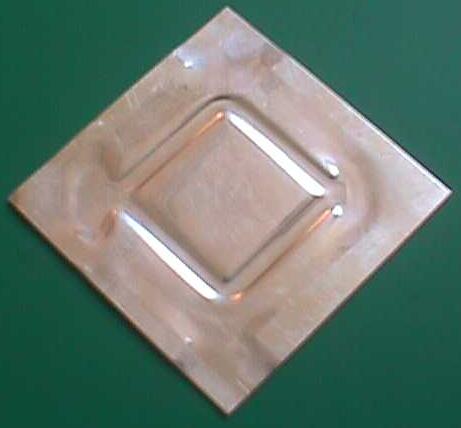

図10.27 四角袋状にシーム溶接する平板状ワンターンコイル外観例

図10.28 四角袋状にシーム溶接されたアルミ薄板外観

図10.29 2並列に分離してシーム溶接する平板状ワンターンコイル外観例(1)

図10.29.2 2並列に分離してシーム溶接する平板状ワンターンコイル外観例(2)

図10.29.3 2並列に分離してシーム溶接された金属薄板接合断面の写真例(上図のコイル使用)

平板状ワンターンコイル(E字形状)に流れる電流は,図10.30(d)のように往復して流れる.コイル電流間に働く電磁力を考えるとき,コイ ル電流は,同図(c)のように3本の直線状電流が往復して流れている状態と見なせる.同図(c)のように流れる電流間に働く電磁力は,表10.3 に示すような圧縮力,反発力,吸引力である.比較(参考)のため,図10.30および表10.3には直線状電流が1本,2本の場合も示してある.

図10.30(c)の場合,中央の電流 I1には,電磁反発力や吸引力がほとんど働かない(無視できる).この理由は, 電流 I1の流れる場所(位置)で,他の電流 I2,I3の 作る磁界(磁束密度)の方向が逆向きとなり,打ち消されるためである.この特徴は,同図(d)のコイル電流についても同様であり,コイル中央部を 流れる電流 I1には,電磁発力や吸引力がほとんど働かない.ここに働く電磁力は,主に電磁圧縮力である.

このようなコイルの変形は,電流が集中して流れる幅の狭いコイル中央部分で起こりやすい.しかし,この部分(電流)に働く電磁力は主に圧縮力 である.コイルの材質にクロム銅などの銅合金を適切に使用すれば,コイルに通電したとき,変形はほとんど見られない.圧縮力による変形は弾性領域内 で起こるだけである.コイル近くに金属薄板を配置して通電,溶接する場合は,コイル中央部分に対し金属板をなるべく対称に置いて溶接するとよい. 片側だけに置いて溶接すると,コイル電流の分布が変化し,コイル中央部分が電磁力反発力または吸引力を受けて変形する場合がある.

図10.30 直線状電流および平板状ワンターンコイル(E字形状)に流れる電流

表10.3 直線状電流間(図10.15参照)に働く電磁力

電流数 |

電流の記号 (方向) (位置) |

各電流ごとに働く電磁力 |

1 |

I1 (上向き) (中央) |

①電流I1で生じる磁束密度と電流I1によって生じる 電磁圧縮力 |

2 |

I1 (上向き) (中央) |

①電流I1で生じる磁束密度と電流I1によって生じる 電磁圧縮力 ②電流I2で生じる磁束密度と電流I1によって生じる 電磁反発力 |

I2 (下向き) (右) |

①電流I2で生じる磁束密度と電流I2によって生じる 電磁圧縮力 ②電流I1で生じる磁束密度と電流I2によって生じる 電磁反発力 |

|

3 |

I1 (上向き) (中央) |

①電流I1で生じる磁束密度と電流I1によって生じる 電磁圧縮力 |

I2 (下向き) (右) |

①電流I2で生じる磁束密度と電流I2によって生じる 電磁圧縮力 ②電流I1で生じる磁束密度と電流I2によって生じる 電磁反発力 ③電流I3で生じる磁束密度と電流I2によって生じる 電磁吸引力 |

|

I3 (下向き) (左) |

①電流I3で生じる磁束密度と電流I3によって生じる 電磁圧縮力 ②電流I1で生じる磁束密度と電流I3によって生じる 電磁反発力 ③電流I2で生じる磁束密度と電流I3によって生じる 電磁吸引力 |

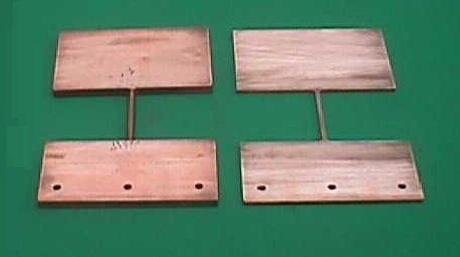

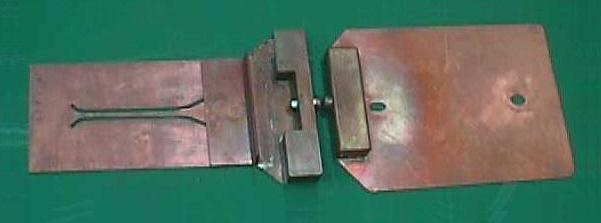

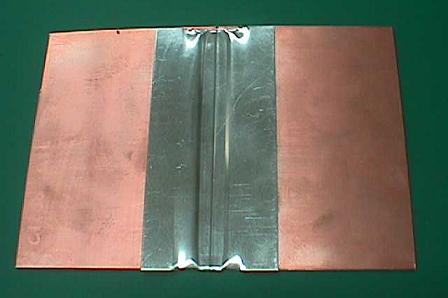

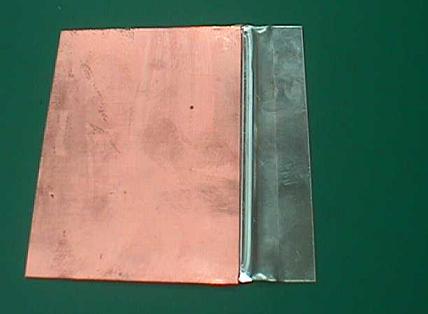

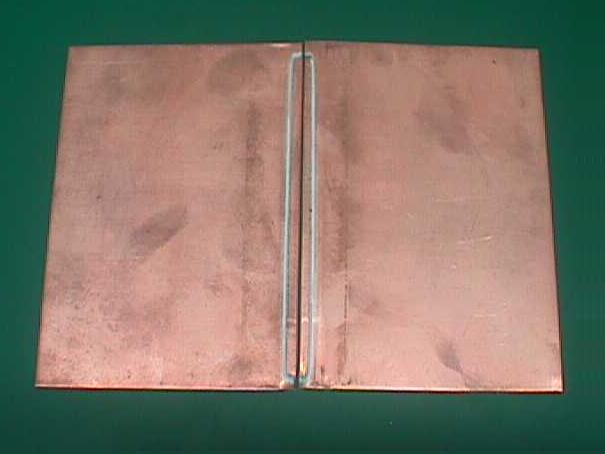

放電回路のコンデンサ電源,放電ギャップスイッチ,コイル間を結ぶ銅製配線板の例を図10.31に示す.電源用コンデンサ(2台)を並列に結ぶ配線板で あり,幅の狭い方(図上左)は正極(+)側,幅の広い方(図上右)は負極(-)側である.正極側配線板の先には放電ギャップスイッチの主電極(+側)が 直結している.正極側配線板は,絶縁シートを挟んで負極側配線板の上に置かれる.重ねた両配線板は電源用コンデンサ(2台)の上に置かれる.正極側配線板は2点で, 負極側配線板は8点でコンデンサ(2台)にネジ止めされる.ネジ止めされた上側(正極側配線板+放電ギャップスイッチ)と下側(負極側配線板)の先にコイルが 接続される.上側の正極側配線板+放電ギャップスイッチ部分にコイルを配置した状態を図10.31(下)に示す. このように平板で配置,配線すると,この部分に残留するインダクタンスを低減できる.電源コンデンサ4台を並列に結ぶ配線板の例を図10.32に示す.

コンデンサ放電回路を配線板を使用して配線するとき,電流が流れる各部分を絶縁シートで電気的に絶縁する必要がある.配線回路は,大電流を流せるよう配線板 など平板導体をなるべく密着させ,固定される.平板導体どうしが密着しているので,ほんの一部でも絶縁を怠ると,その部分で絶縁破壊が起こる.絶縁破壊すると, その部分は変形などの大きなダメージを受ける.絶縁シートを両方から重ねて絶縁する場合など,重なり具合を確認する.また,同じシートを使い 続けと絶縁破壊しやすくなる.絶縁シートには,薄いポリエステル(商品名マイラー),ポリイミド(商品名カプトン)などが数枚重ねてが用いられる.

配線板にもインダクタンスが存在(残留)する.平行平板部分に存在するインダクタンスLは,板厚および抵抗を無視すると,近似的に μd/w (単位 H/m)で求められる. ここで,μは透磁率,dは平行平板の間隔,wは横幅(流れる電流に垂直方向)である.例えば,μを真空(空気)中の値 4π×10 -7 (単位 H/m),d=0.4mm,w=200mm とすると,長さ1mあたりの インダクタンスは L=0.0025μHになる.電源コンデンサ4台を並列に接続し,放電ギャップスイッチを経てコイルまでの配線板は約1mである.この間の配線板インダクタンス は,約0.003μHと予想される.なお,図10.31(下)に示すコイル(電流が集中する中央部分の長さ110~130mm)のインダクタンスは約 0.04~0.05μHである.

図10.31 電源コンデンサ2台を並列に結ぶ配線板の外観(上左:正極側,上右:負極側,下:

正極側配線板,放電ギャップスイッチおよびコイルの配置)

図10.32 電源コンデンサ4台を並列に結ぶ配線板の外観(左:正極側,右:負極側)

空気は絶縁体であり,一般に電流を通さない.空気中にある2つの平面的な電極間に低い電圧を加えても,電流は流れない.しかし,電極間の電圧を数kV以上 に上昇させると,火花(アーク)放電が起こり,通電状態となる.電極間の空気の一部は宇宙線などで電離している(正負のイオンが発生している). これらのイオンは低電圧を加えても数がほとんど増えない.高電圧をくわえると,イオンが加速され,急増し,絶縁破壊(通電)に至る. 放電ギャップスイッチ(英語では Spark Gap Switch)は,このような放電現象を積極的に利用した高電圧,大電流用のスイッチである. ここでの放電ギャップスイッチは,コンデンサ電源からコイルへ放電電流を流すスイッチである. こようなスイッチとして,放電ギャップスイッチ,イグナイトロン,電力用サイリスタ,機械式スイッチなどがある.数kV以上の高電圧,100 kA以上の大電流用の放電スイッチとしては,主に放電ギャップスイッチ,イグナイトロンが使用される.数kV,約10kA以下の場合には, 大電流用サイリスタなどの半導体スイッチが使われる.放電とは,もとは空間(大気中)を電流が流れる現象のことであったが,充電された コンデンサ電源から電流を取り出す(流す)場合も,放電すると表現している.

一般的に用いられるトリガトロン式放電ギャップスイッチの外観,分解された各電極を図10.33に示す. 火花放電による電極の消耗を防ぐため,主電極先端部分には銅タングステン合金が用いられる.主電極(ー側)の中心部分には穴があけられ, トリガ電極と呼ばれる途中まで絶縁された細い電極が挿入される.このトリガ電極へ自作した高電圧パルス発生器(図10.34)などから パルス高電圧を瞬間的に加えて主電極間の放電を制御する.

一般的なトリガトロン式ギャップスイッチは,主電極間にコンデンサに充電された適当な電圧が加えてある場合に,比較的に接近している主電極(ー側)と トリガ電極先端の間へ高電圧パルス電圧を加えて小さく放電させる.この小さな放電が主電極間の放電を誘発させる.主電極の間隔は,加えた電圧で 絶縁破壊が自然に起こる間隔の約50~80%に選ばれる.この間隔を50%以下に選ぶと,トリガ電極へ高電圧パルス電圧を加えても放電しにくくなる. 80%以上に選ぶと電極状態によって自然に絶縁破壊(自爆)することがある.このため,コンデンサの充電電圧を大きく変えた場合,電極間の間隙も適当に 変える必要がある.

図10.33 放電ギャップスイッチ外観(左)および分解された各電極外観(右)

図10.34 高電圧パルス発生器の外観

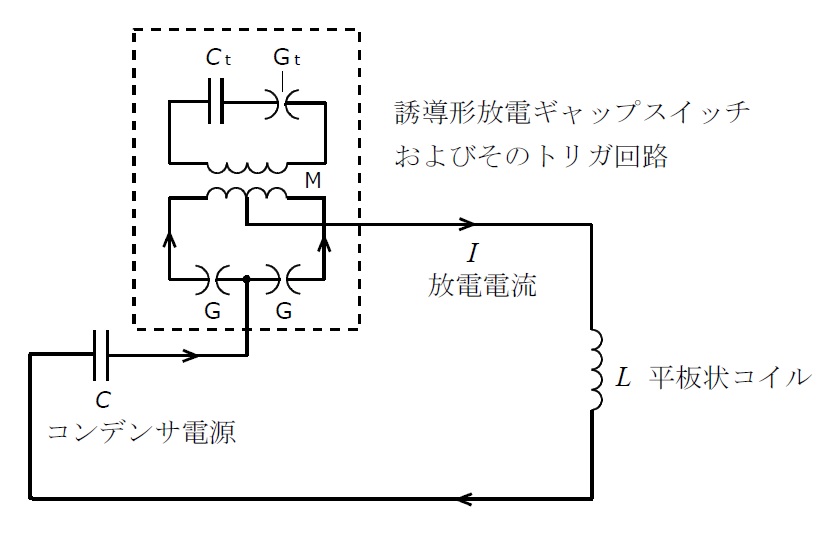

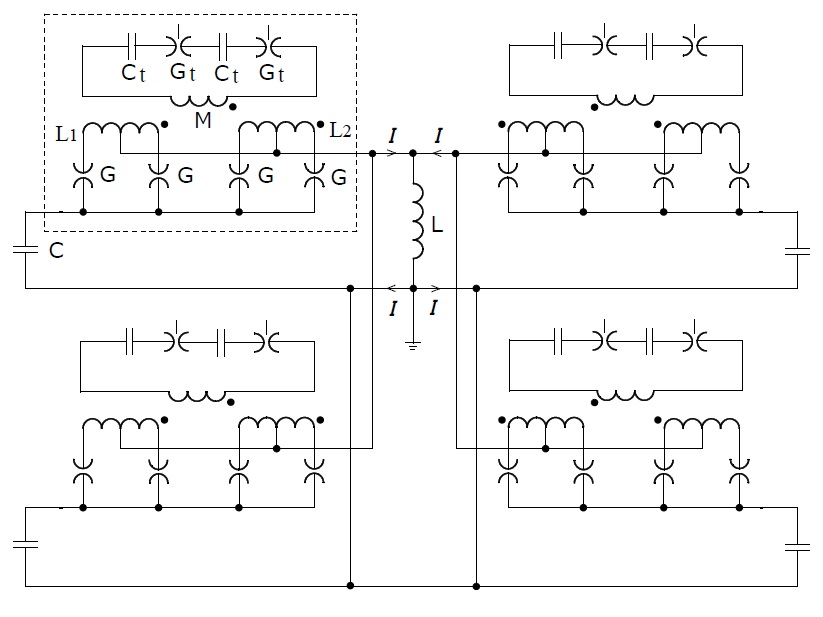

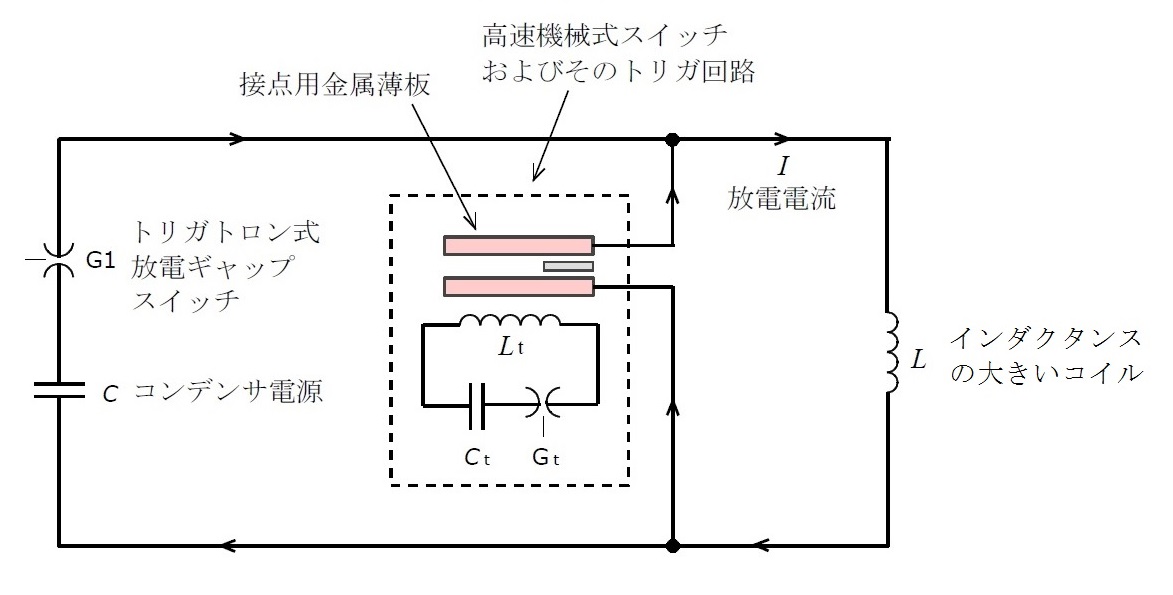

本校では,コンデンサ電源の充電電圧が大きく変わっても(例え電圧が零になっても),主電極間同士を確実に放電させることができる誘導形放電ギャップスイッチを

開発した(装置開発物語を参照).この放電スイッチを使用したコンデンサ放電回路例を図10.35に示す.点線で囲まれた部分が誘導形放電ギャップスイッチである.Cはコンデンサ

電源,Gは誘導形放電ギャップスイッチの主電極,Mは電磁誘導結合するコイル間の相互インダクタンスである.コンデンサCtおよび放電ギャップGtからなる部分

は誘導形放電ギャップの主電極間を放電させるトリガ回路である.トリガ回路の放電ギャップGtはトリガトロン式放電ギャップスイッチである.Ctを適当な電圧に

充電し,トリガ回路を放電させると,電磁誘導結合しているコイルを介し2組の主電極(G)間に電圧が発生する.トリガ回路の充電電圧,電磁結合する両コイルの

巻数などを適切に選ぶと,2組の主電極(G)間は,コンデンサCの充電電圧が零の場合でも確実に放電する.電源からの放電電流(I)は図10.35に示す方向に流れる.

電流(I)は電磁誘導結合するコイル部分を互いに逆向きに流れるので,放電後,この部分のインダクタンスはほとんど打ち消される.

図10.35 誘導形放電ギャップスイッチを用いたコンデンサ放電回路例

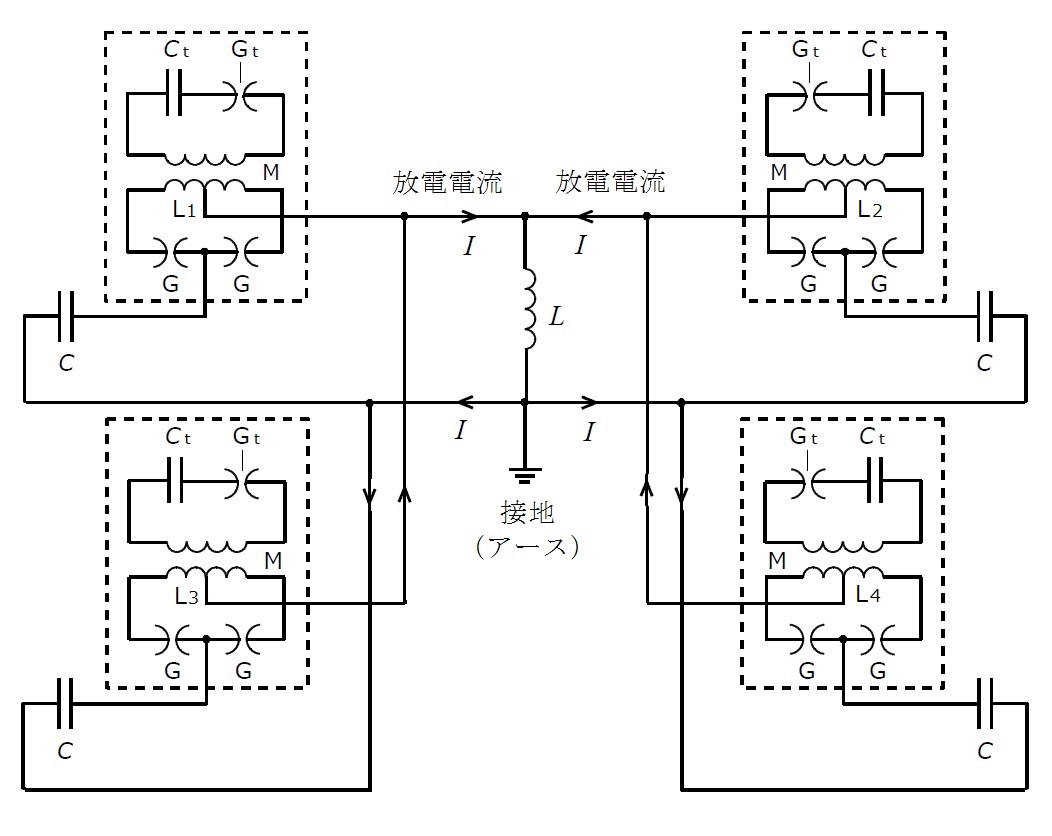

一般的に,コンデンサ電源は,同じ容量のコンデンサ数台を並列に接続し,コンデンサ内部に存在するインダクタンス(残留インダクタンス)を減らして使用する. 放電スイッチとしては,トリガトロン式放電ギャップスイッチなどが単体で使用される.このギャップスイッチに流れる放電電流は広い面状には流れず,狭い範囲に集中 するように流れる.このため,電流の流れるスイッチ部分(単体)のインダクタンスを十分に減らせない.これを解決すためには,ギャップスイッチも並列にする必要がある. しかし,ギャップスイッチの並列使用(並列接続)は簡単ではない.1つのスイッチ電極間が先に放電すると,この間は電圧(電位差)がなくなる.この現象は,まだ 放電していない別の(並列接続された)スイッチ電極間へ伝わり,この電極間も電位差がなくなる.この電極間は放電しにくくなる.電極間に電圧(電位差)のない状態でも 確実に放電させるなどの工夫が必要である.

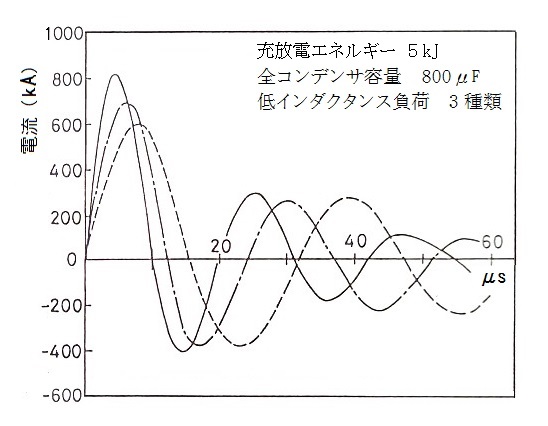

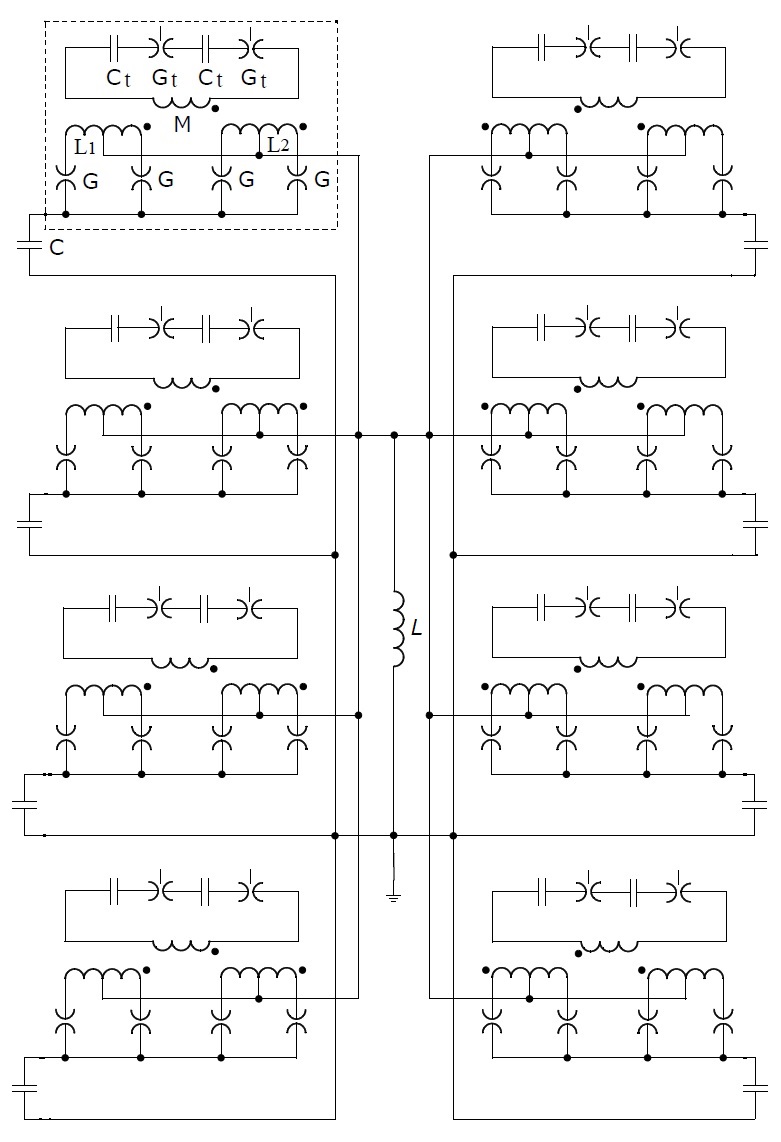

放電ギャップスイッチをコンデンサと共に並列使用(配線)する放電回路例を図10.36に示す.Cは数台並列に接続したコンデンサ(その静電容量),点線で囲 まれた部分は4組の誘導形放電ギャップスイッチである.Gは誘導形放電ギャップスイッチの主電極,L1~L4 は主電極間をを結ぶコイル(インダクタンス)部分である. CtおよびGtからなる部分は誘導形放電ギャップの主電極間を確実に放電させるトリガ回路である.MはL1~L4 とトリガ回路間の相互インダクタンスである.通常, トリ回路は誘導形放電ギャップ部分と一体化されている. この部分はコンデンサCと共に4並列に配線され,負荷コイルL(電磁圧接用コイルなど)へ接続される.各放電電流はインダクタンスL1~L4 部分を流れるが,この部分を互い に逆向きに流れる.この部分のインダクタンスはほとんど打ち消される.各誘導形放電ギャップスイッチ(図10.36)には,それぞれ2組の主電極(G)があり,放電路が 複数生じる多重路アーク放電ギャップである.各スイッチ部分の主電極組数を増加することもでき,インダクタンスを効果的に減らせる.

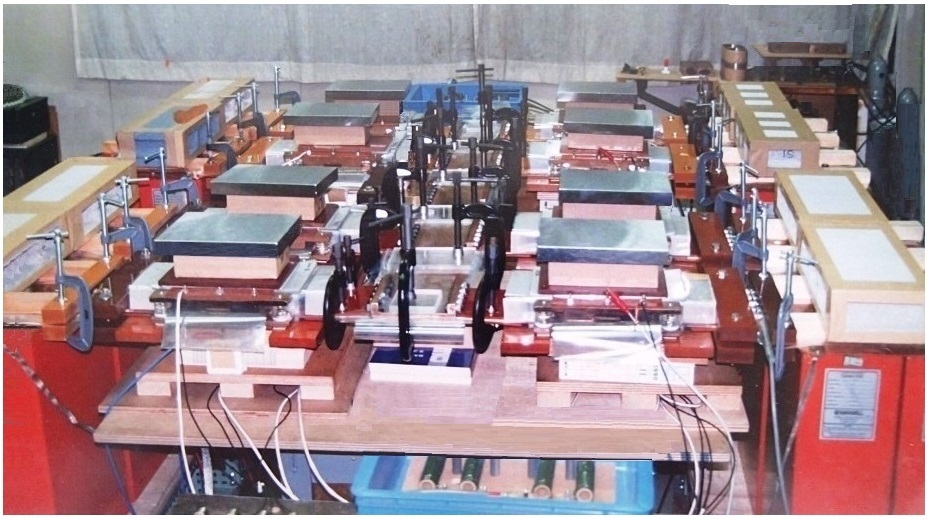

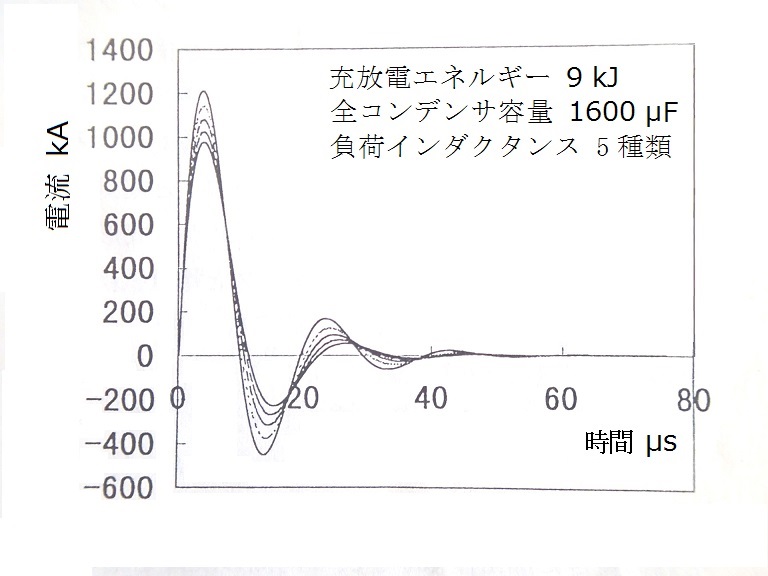

主電極(G)が4組ある放電ギャップスイッチをコンデンサと共に4並列使用(配線)した放電回路例を図10.37に示す.点線で囲まれた部分は誘導形放電ギャップスイッチ(1組)である. ギャップスイッチを含むコンデンサ放電回路の残留インダクタンスは約 8nH に減少する.負荷コイルLへ流れる放電電流波形例も示されている. 同様に8並列使用した放電回路例および放電電流波形例を図10.38に示す.8並列に接続したコンデンサ放電装置(外観写真)例を図10.39に示す. コンデンサは左右の両外側に,ギャップスイッチ部分はその内側に配置してある.ギャップスイッチ(1組)の外観を図10.39.1に示す. コンデンサおよびスイッチ部分の上部には,固定用の重りが置かれている.負荷コイルLは写真中央部分に置かれる.このようにして, コンデンサ放電回路の残留インダクタンスを最低で5nHに減少させると,最大値 2MAの放電電流を流すことも可能である(装置開発物語を参照).

図10.36 放電スイッチをコンデンサと共に並列使用する放電回路例(1)

図10.37 放電スイッチをコンデンサと共に並列使用する放電回路例(2)

および負荷コイルインダクタンスLへ流れる放電電流波形例

図10.38 放電スイッチをコンデンサと共に並列使用する放電回路例(3)

および負荷コイルインダクタンスLへ流れる放電電流波形例

図10.39 放電スイッチをコンデンサと共に8並列使用したコンデンサ放電装置外観例

図10.39. 1 誘導形放電ギャップスイッチ(1組)の外観例

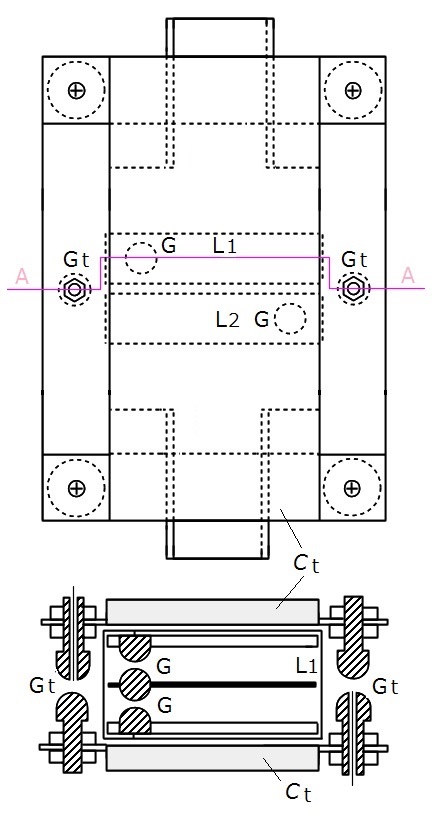

主電極(G)が4組ある誘導形放電ギャップスイッチの構造例(概略図)を図10.39.2に示す.簡易的な平面図および断面図である.固定柱,固定板,絶縁シートなどスイッチ動作に 直接関係しない部分(一部)は省略されている.断面図は縦長に示されている.本体部分の大きさは,縦300,横200,高さ70mm 程度である.主電極(G)は4組あり,2組が一体化され, その中央部に球状主電極があり,球状電極は上下に対面する主電極との間で放電する.上下の主電極間を結ぶコイル(L1 および L2) は平面図のように横並びで平行に配置され,断面図のように 電極G部分から離れた周囲に 4 巻きされる.コイル(L1 および L2) の外側には,電磁誘導結合が強くなるようにCt および Gt から構成されるトリガ回路が配置される.コンデンサCt は 自作され,厚さは約 15 mm である.ギャップスイッチ Gt は通常のトリガトロン式である.

図10.39.2 誘導形放電ギャップスイッチの構造概略図(上:平面図,下:A-A 部分の断面図)

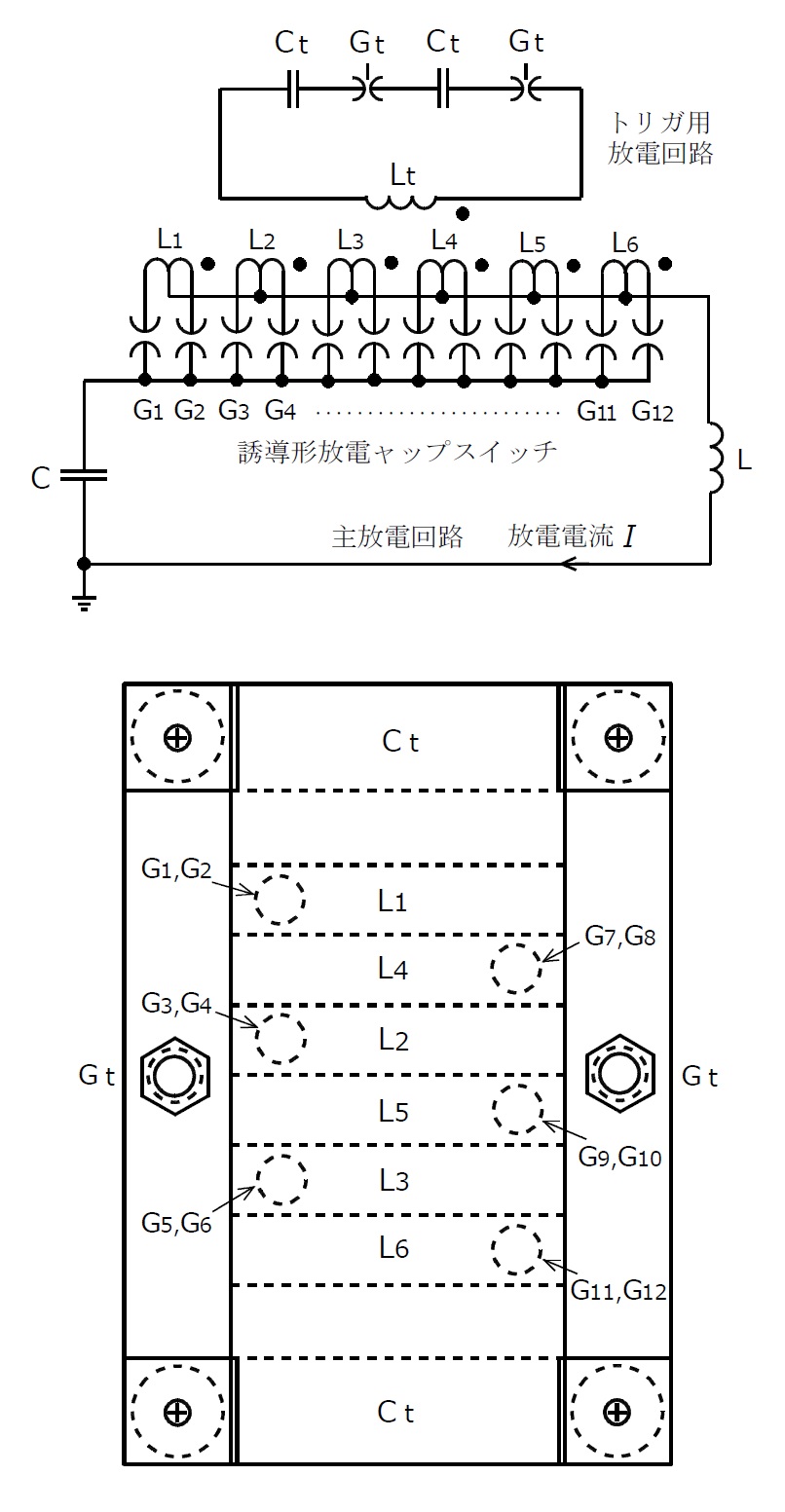

主電極(G)が12組ある誘導形放電ギャップスイッチを単体で使用する放電回路およびスイッチ構造例(概略図)を図10.39.3に示す.スイッチの主電極および主電極間をを結ぶコイル (インダクタンス)部分が多いので, これらに図10.39.3のように番号を付ける.主電極12組 (G1,G2 など)は6箇所に配置される.主電極間をを結ぶコイル( L1 ~ L6 ) は絶縁され,図 (平面図)のように横並びで平行に配置される.各コイル(インダクタンス L1 ~ L6 ) の外側には,電磁誘導結合が強くなるようにトリガ回路 (Ct および Gt) が図10.39.2 と同様に配置される.各主電極を狭い範囲に配置できるので,スイッチ全体のインダクタンスを減らせる特徴がある. 12組のスイッチ主電極間に発生する並列放電アークを写真観察した結果などは, (技術研究報告) および (発表用PDF) に示されている.

図10.39.3 主電極が12組ある誘導形放電ギャップスイッチ用放電回路

およびスイッチ構造概略図(上:放電回路図,下:平面概略図)

電磁圧接などに使われるコンデンサ放電電流は,回路抵抗が小さいので減衰振動電流になる.電磁圧接は振動電流波形の最初の半周期(半周波)で終了する. 後に続く電流波形にはほとんど影響されない.後続する放電電流が大きく振動して流れると,コンデンサ電源,コイルなどに悪影響することがある. 誘導形放電ギャップスイッチまたは高速機械式スイッチを使用してコイルへ流れる放電電流の振動を防ぐ回路など紹介する.

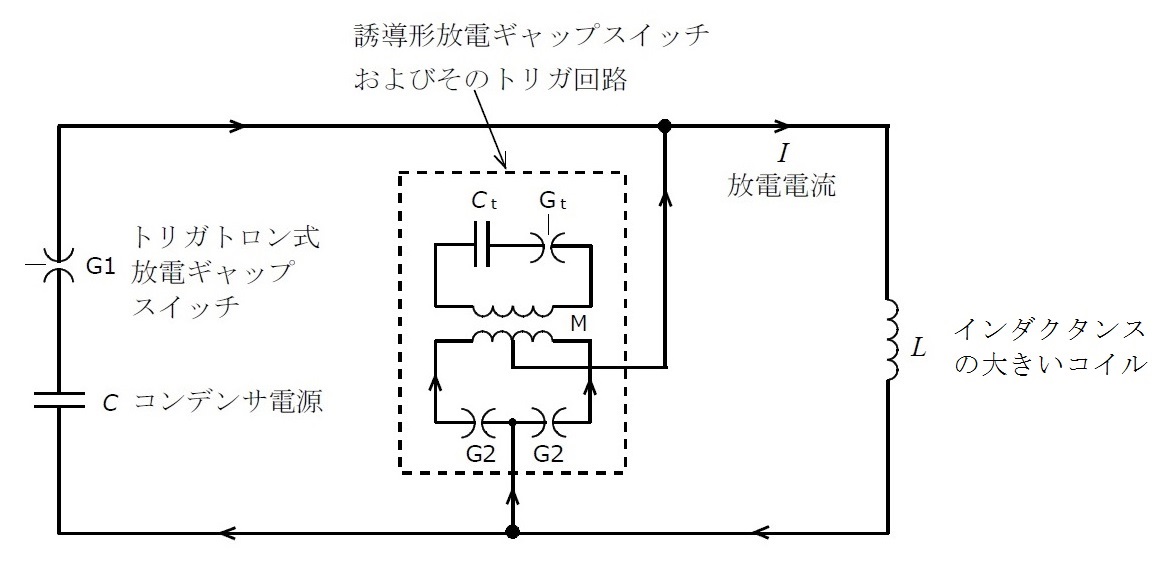

コンデンサ放電電流をインダクタンスの大きいコイルへ流し,コイルに流れる電流を振動させなくする回路例を図10.40(回路図部分)に示す.Cは数台並列に接続した コンデンサ電源(その静電容量),G1 はトリガトロン式ギャップスイッチ,G2 は誘導形放電ギャップスイッチ(トリガ回路を含む),Mは電磁誘導結合するコイル間の 相互インダクタンス,Lはインダクタンスの大きいコイルである.先ず,コンデンサC,Ctを充電し,放電スイッチG1 をトリガして放電電流をコイルLへ流す.次に,この電流が最大に達したとき, 誘導形放電ギャップスイッチのトリガ回路を起動し,主電極G2 間を放電させる.誘導形放電ギャップスイッチの主電極間は放電短絡する.この結果, コイルLへ流れていた電流は短絡された誘導形放電ギャップ主電極などを含む回路へ転流する(電流経路が切り換わる).この回路のインダクタンスは小さいので,コイルLに流れていた 電流のほとんどは,コンデンサ電源へ戻らなくなる.コイルLに流れる電流は振動しなくなり,徐々に減衰する.転流する電流は相互インダクタンスMの部分を流れるが, この部分を互いに逆向きに流れるので,この部分のインダクタンスは小さくなる.コイルに流れる放電電流波形の例を図10.40に示す. このようにコイルLへ流れる放電電流の振動をなくすスイッチはクローバスイッチと呼ばれている.

なお,図10.40に示す放電回路で,誘導形放電ギャップスイッチの代わりにトリガトロン式ギャップスイッチを使うと,放電電流が最大値になるとき, このギャップスイッチの電極間の電圧(コンデンサ電源電圧)がほぼ零になり,このギャップスイッチでは放電短絡しない.

図10.40 インダクタンスの大きいコイルLへ流れる放電電電流の振動を防止する回路例

およびコイルLへ流れる電流波形例

高速機械式スイッチを使用し,コンデンサ電源からインダクタンスの大きいコイルへ流れる放電電流の振動を防ぐ回路例を図10.41に示す.

Cはコンデンサ電源(その静電容量),G1 はトリガトロン式ギャップスイッチ,Lはコイルである.この図の中央に接点用金属薄板

からなる高速機械式スイッチがある.この接点用薄板は電磁圧接と同様の原理で高速衝突する.Ct,Gt,Ltからなる部分は接点用薄板を高速衝突させるトリガ

回路であり,通常の薄板電磁圧接と同様に構成される.Ltは電磁圧接用コイルである.先ず,各コンデンサを充電し,

放電スイッチG1 をトリガして放電電流をコイルLへ流す.次に,この電流が最大に達したとき,接点用薄板が衝突するようにトリガ回路を調整する.

この結果,インダクタンスの大きいコイルLへ流れていた電流は衝突した接点用薄板を含む低インダクタンス回路へ転流する.

コイルLに流れる電流は振動しなくなり,図10.40の電流波形(下)と同様になり,徐々に減衰する.

なお,高速機械式スイッチ(接触式)の駆動方式には,電磁圧接式,高圧空気式,電磁マグネット式などがある.

この中で電磁圧接式が最も高速で接点用金属薄板が接触する.

図10.41.1 高速機械式スイッチを用いインダクタンスの大きいコイルLへ振動しない放電電流を流す回路例

放電回路のコンデンサ電源(放電スイッチを含む)側とワンターンコイル側の間に,図10.42のようにトランス(溶接トランスと呼ばれる)

を入れても,同様に圧接(シーム溶接)することができる.トランス巻数比などを選ぶことで次のような利点が生じる.

(1) コイルに流れる電流(I2 )を減らすことなく,放電スイッチに流れる1次側の電流(I1 など)

を下げ,スイッチの負担を軽減できる.放電スイッチとしてサイリスタなど半導体スイッチの使用が可能となる (公開特許公報 PDF).

(2) コンデンサ電源の容量を変えずに,コンデンサ放電電流の振動周期を大きく変えることができる.

(3)コンデンサ電源(放電スイッチを含む)側を図10.42のように並列接続して溶接すると,1次側の各放電スイッチに流れる電流(I11 など)

は並列数に応じて減少する.

実験に使用したトランスの外観例を図10.43に示す.このトランスは,幅50mm,厚さ0.5mmの銅板を約300×400mmの木枠の周囲に絶縁シート

を挟んで重ね巻きして製作した空芯トランスである,.巻数は1次側 数巻き,2次側1巻きであり,1次側巻線のインダクタンスL

1 は3巻きのとき約7μH

である.溶接装置に組み入れた写真を図10.44(上)に示す.板厚2mmのアルミニウム板をシーム溶接(長さ50mm)するのに必要な実験条件一覧

を表10.4に示す.1次側の最大電流値は,トランス巻数比3:1の場合,約60kA,巻数比6:1の場合,約30kAになっている.

巻数比を大きくすると,巻線間の漏れ磁束が増加し,この部分の損失が増えるなどの理由で,溶接に必要なエネルギーが増加する.

また,トランス巻数比3:1の場合について,電源,放電スイッチおよびトランス1次巻線(インダクタンスL11,

L12)を2並列に接続して溶接すると,

各放電スイッチに流れる最大電流値は約30kAに減少する.なお,最近,改良されたトランスを溶接装置に組み入れた写真を図10.44(下)に示す.

図10.42 電磁圧接(シーム溶接)用トランスの使用例

図10.43 電磁圧接(シーム溶接)用トランスの外観(製作例)

図10.44 トランスを使用した電磁圧接(シーム溶接)装置の外観

表10.4 アルミニウム薄板を電磁圧接(シーム溶接)するのに必要な実験条件一覧

( A1050 板の長さ50mm,板厚2mm,コンデンサ容量200μF )

トランス巻数比 |

放電電流の周期 [μs] |

充電エネルギー [kJ] |

1次側最大電流値 [kA] |

3:1 |

68 |

≧2.4 |

≧57 |

4:1 |

100 |

≧2.7 |

≧42 |

6:1 |

173 |

≧3.5 |

≧27 |

溶接部分を固定するのに用いる固定具(固定板)について説明する.通常,固定具は図10.45のように置かれる.上下の固定具は,図示されて いない締め付け金具で固定される.コイルに大電流が流れると,被溶接板材に図10.45のように電磁力が上向きに働く.コイル(中央部分) にも,反作用として同じ大きさの電磁力が働く. これらの力に対して固定具が必要である.固定具の材質,大きさなどは,耐久性,エネルギー効率良く溶接できることなどを考えて選ばれる. 一般に,板材側固定具の材質には,耐久性およびエネルギー効率の点から各種鋼材が,コイル側固定具の材質には,耐久性は劣るが エネルギー効率の点からガラスエポキシ樹脂など非金属材が使用される.なお,必要に応じて,板材側固定具と板材の間に絶縁用シートが 挿入される.

固定具は,大きな電磁力および熱が瞬間的に加わるので,多数回使用すると変形,変色する.実際の変形,変色例を図10.46および図10.47に示す. ガラスエポキシ樹脂など非金属製のコイル側固定具の変形,変色は,比較的に深部まで達している.固定具全体の変形はほとんど見られない. 変形,変色は,位置的にコイル中央部分に対応する部分で生じている. このため,場合によっては,コイル中央部分も変形し,使用回数が制限される.使用回数を増加するためには,コイルおよび固定具などを さらに比較,検討する必要がある.

図10.45 溶接部分を固定するのに用いる固定具(断面図)

図10.46 固定具(鋼材)の変形,変色例(上下左:板材側固定具,上下右:同拡大写真)

図10.47 固定具(ガラスエポキシ樹脂)の変形,変色例(左:コイル側固定具,右:同拡大写真)

電磁圧接(シーム溶接,主に重ね溶接)には,次のような方法がある.

(1)磁束密度を被溶接材(金属薄板)へ加える方法の違いから,片側から加える溶接法と両側から加える溶接法がある.片側から加えて溶接する

具体例は「実験装置」図3.3に,両側から加えて溶接する具体例は「易しい解説(わかりやすい電磁シーム溶接)」に示してある.

磁束密度を片側から加える溶接法は一般的な方法であり,被溶接材を重ねるとき,その間に間隙を設けて溶接する.薄い良導電性金属板を厚い異種金属板や

矩形管などに溶接できる.もちろん,薄い良導電性金属板どうしも溶接できる.

間隙を設けて磁束密度を両側から加える溶接法は,2枚の被溶接材(金属薄板)が逆方向に加速されて衝突するので,同様のエネルギーで溶接する場合,

溶接時の衝突速度が約2倍になり,ネルギー効率よく溶接できる.

(2)被溶接材を重ねるとき,その間に間隙を設けて溶接する方法と設けないで溶接する方法がある.間隙を設けて溶接すると,傾斜衝突の効果で 比較的にエネルギー効率よく溶接できる.傾斜衝突にともなって金属ジェットが観測され,接合面が清浄化されるためと考えられる. 間隙を設けて行うのが一般的である.ただし,間隙を設けて溶接すると,溶接部分に多少の変形が生じる.重ねた被溶接材を密着させて溶接する利点として,エネルギー 効率は悪いが,溶接部分に生じる変形が比較的に少なくなる.また,金属ジェットの発生による汚染がなくなる.詳細は無衝突電磁圧接法に示されている.

(3)被溶接材の片側または両側に絶縁された良導電性の金属薄板(ドライバーと呼ばれている)を重ねて溶接する積層式電磁シーム溶接法がある. 磁束密度を片側から加える方法と両側から加える方法が可能である.この方法は,箔など溶接しにくい材料どうしを溶接する場合,ステンレス薄板 など導電率の低い材料どうしを溶接する場合などに使われる.

(4)コイルに働く電磁力が平衡する電磁シーム溶接法がある.詳細は次の項目(24)で示される.

(5)アルミ薄板を裏当て金(がね)として用いる突合せ電磁シーム溶接法がある.電磁シーム溶接(圧接)では,金属薄板の突合せ溶接は,原理的 に困難である.ただし,アルミ薄板を裏当て金(がね)として用いる方法なら可能である.具体的な例が後で示される.

(6)金属薄板の衝突部へ放電電流を転流する電磁圧接法がある.次の項目(26)で示される.

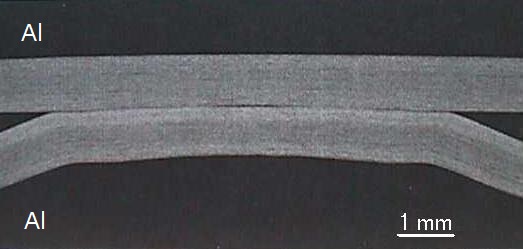

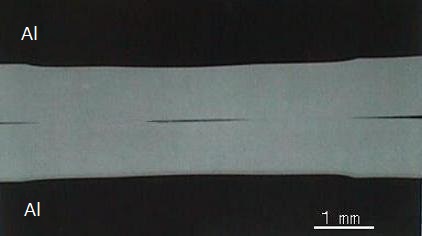

アルミ板に間隙を設けて重ね,磁束を片側から加え溶接した場合,間隙を設けず密着させて重ね,磁束を両側から加えて溶接した場合の接合界面 を比較した写真例を図10.48に示す.溶接部分近くに生じる板の変形に相違が見られる.変形は,密着させて溶接すると比較的に少ない. 波状模様など圧接状態の詳細は,無衝突電磁圧接法に示されている. 磁束を両側から加えて溶接し,アルミ板間隙の効果を調べた結果の一例を図10.49に示す.通常,間隙を設けて溶接する. 間隙を設けないで溶接すると,溶接するのに必要な電源エネルギーは,これまでの実験で,2~5倍に増加する. 電磁シーム溶接法分類,特徴の一例を表10.5に示す.

アルミ薄板を裏当て金とした銅薄板の突合せ継手外観を図10.50に示す.(上)は突合せ部分外側(銅板側),(下)は内側(アルミ板側)の 外観写真である.写真中央部分が縦方向に長さ100 mmにわたりシーム溶接されている(1回の通電で溶接される). 図10.50(上)の状態から片側の銅板をはく離させた状態を図10.51(上)に,両側の銅板をはく離させたアルミ薄板(裏当て)の状態を同図(中) に,はく離した両銅板の内側を同図(下)に示す.シーム溶接される部分の痕跡(図10.51(中))は,両端部を除き2本の直線状であり, これらが両銅板の突合せ部分にそれぞれ溶接される.継手の断面拡大写真例を図10.52に示す.継手中央部分から試験片(幅10mm)を切り出し, 引張せん断試験を行った.母材(アルミ裏当て)で破断した試験片の例を図10.53に示す.

図10.48 接合界面の光学顕微鏡写真例 (上:アルミ板に間隙を設け磁束を片側から加えて溶接,写真提供:

住友軽金属工業(株),下:アルミ板を密着させ,磁束を両側から加えて溶接,写真提供:(株)神戸製鋼所)

図10.49 両側からのシーム溶接における間隙(なし,1,2,3mm)と各部分の引張せん断強さの関係

(上:引張試験片切り出し図,下:最大引張せん断強さの分布,板厚1mm,充電エネルギー0.8kJ)

重ねた薄板の状態 |

薄板へ磁束を加える方法 |

溶接時のエネルギー効率 |

間隙あり |

両側から加える |

最も良い |

片側から加える |

良い |

|

間隙なし |

両側から加える |

悪い |

片側から加える |

最も悪い |

図10.50 アルミ裏当て付き銅薄板の突合せ溶接継手の外観

(上:銅板外側,下:アルミ裏当て外側,板厚0.5mm)

図10.51 アルミ裏当て付き銅薄板の突合せ溶接継手の一部外観

(上:片側銅板をはく離,中:両側銅板をはく離(アルミ裏当て内側),下:はく離した両銅板(内側))

図10.52 アルミ裏当て付き銅薄板の突合せ溶接継手の断面拡大写真

図10.53 母材(アルミ裏当て)で破断した引張試験片の例

これまで述べた電磁圧接(シーム溶接)法では,溶接時,コイル(幅5mm程度の中央部分)にも大きな電磁反発力が働く.このため,コイル中央部分が 変形しやすく,場合によっては,使用回数が制限される.この種の問題を解決することは,原理的に困難と思われていた.ここでは,コイルに働 く電磁力が平衡する(打ち消される)新発想の溶接法を示す.コイルの耐久性が向上し,使用回数(寿命)が伸びる.

対象とするコイルを図10.54に示す.これまで述べた一般的なコイルである.電流は幅の狭いコイル中央部分に流入し,幅の広い周辺部分から 左右対称に流出する.コイル上にアルミ板(被溶接材)がない場合,往復するコイル電流間に生じる電磁力は,図10.54のように働く.しかし, その方向が逆向きなので,この電磁力は平衡し,打ち消される.実際には,コイル中央部分を圧縮させる力(応力)が働くが,全体を移動させる ような力は,働かない(付録17).なお,コイル電流間に働く電磁力は,コイル上にアルミ板が置かれていても平衡する.

アルミ板がコイル上面にある場合,コイルおよびアルミ板に働く電磁力を示す.重ねた一組のアルミ板が,コイル上面に図10.55のように置かれ ている.コイルに電流が流れると,コイル側アルミ板には,渦電流がコイル電流と逆向きに流れる.この結果, アルミ板には,電磁力f1 が上向きに働く.この反作用としてコイル中央部分にも,同じ大きさの 電磁力f1 が図10.46のように逆向き(下向き)に働く.この電磁力をできるだけ大きくするため, コイル下側の固定具には絶縁体を用いる.電磁力f1 でコイルおよび固定具(絶縁体)が変形する.

アルミ板がコイル両面にある場合,働く電磁力を図10.56に示す.コイル上下両面に配置された二組のアルミ板が,同時に圧接される.この場合, コイル中央部分には 図10.56のように,二つの電磁力f1 が逆向きに働く.これらの電磁力 f1 は打ち消される.コイル中央部分では,働く全ての電磁力が平衡する.コイルの変形が少なくなり, 耐久性が向上する.ただし,アルミ板に働く電磁力の大きさ f2 は減少し,f2<f1 となる.電磁力f2 はコイル中央部分の断面形状を選べば,電磁力f1 にほぼ等しくなる.

図10.54 平板状ワンターンコイル(上)およびコイル中央部分に働く電磁力(下) (溶接用アルミ板なし)

図10.55 コイル中央部分およびアルミ板に働く電磁力 (コイル上面にアルミ板あり,断面図)

一般的な電磁圧接(シーム溶接)法

図10.56 コイル中央部分およびアルミ板に働く電磁力 (コイル両面にアルミ板あり,断面図)

コイルに働く電磁力が平衡する電磁圧接(シーム溶接)法

抵抗スポット溶接,高周波誘導溶接および電磁シーム溶接(または電磁圧接,以下同じ)の比較を表10.6に示す.いずれも溶接部に電流を流し 抵抗加熱(ジュール熱が発生)する共通点がある.抵抗スポット溶接では,通電部品として電極を用いる.重ねた金属薄板の両側を電極で挟み, これに直接通電して溶接する.加圧力として電極に機械的な力を加える.電縫管の製造などに使われる高周波誘導溶接では,コイルに流れる最大電流値が 比較的に小さい.このため,比較的に長時間通電して溶接部分を加熱する.その直後,外部装置から機械的圧力を加えてシーム溶接する.

爆発圧接および電磁シーム溶接の比較を表10.7に示す.被溶接材に衝撃圧力を加え,高速度で衝突させて圧接する共通点がある.共に,衝突時に金属ジェット が観測され,接合界面には波状模様が見られる.爆発圧接の衝突速度は衝突点移動速度であり,板の飛翔速度は300~800m/sと予想される. 電磁シーム溶接の衝突速度は可動板が移動し,衝突するときの相対速度である.

電磁シーム溶接と抵抗スポット溶接について,さらに比較し,両者の特徴を示す (電子情報通信学会研究会発表用 PDF). 両溶接装置の基本的な構成を図10.57に示す.溶接用電源および 制御装置が装置の本体である.この電源から直線状コイルまたは棒状電極に大電流を短時間だけ流し,重ねた被溶接材(金属板など)を溶接する. 電磁圧接装置の特徴は,被溶接材に直接接触しなくても溶接できることである.電源エネルギーは,電磁誘導現象により,電磁力として被溶接材に加わる. 被溶接材のコイル側表面に絶縁用シートが張られた場合でも,シートを絶縁破壊することなく,被溶接材を溶接できる.欠点としては,200 kA 程度 の最大電流を低インダクタンスのワンターンコイルへ急激に流す必要があった.ただし,多数ターンコイルが開発され,この最大電流値は, 数 10 kA になっている.また,間隙を設けて重ねた被溶接材を多数ターンコイル上に図10.57.1のように配線して行うと, 電磁力で衝突した後,被溶接材へスポット溶接のように直接通電することもできる.

両溶接装置の構成図(図10.57)での違いは,直線状コイルと棒状電極の被溶接材(金属板など)に対する配置などである.極端に 言えば,コイルと電極を併用することもできる.一見,よく似ている. 抵抗スポット溶接装置の特徴は,棒状電極先を被溶接材に接触させ,加圧しながら,電源エネルギーを加える.このとき,電流最大値は数10 kA 以下, 電流通電時間は数~数10msであり,各種半導体素子による制御技術が使われる.制御技術の進歩で,抵抗溶接が困難と言われていた銅,アルミニウム材など, ほとんどの金属薄材を溶接できる.ただし,片面に絶縁用シートが張られた被溶接材を,シートを絶縁破壊せず溶接することはできない. 両装置の特徴をまとめて表10.8に示す.

電磁シーム溶接および抵抗スポット溶接で幅約6mmの各種平角導線を溶接し,引張せん断試験した結果を,それぞれ表10.9および表10.10に示す [92]. いずれも,引張せん断試験で母材破断する条件で溶接されている.このとき,溶接した場所(状態)を図10.58に示す.スポット溶接では,2回通電し, 図10.58のように2ヶ所をスポット溶接した.引張せん断試験で母材破断した結果(外観)の一例を図10.59に示す.スポット溶接での破断場所は, 溶接場所の周囲であった.このような破断はボタン破断またはプラグ破断と呼ばれている.最大せん断荷重(N)は,スポット溶接に比べ,電磁シーム 溶接の数値が大きかった.その差は溶接場所の違いなどによると言える.

表10.6 類似する溶接法との比較 1

比較項目 |

抵抗スポット 溶接 |

高周波誘導 溶接 |

電磁シーム 溶接 |

通電部品 |

電極 |

コイル |

コイル |

加熱法 |

通電電流による 抵抗加熱 |

渦電流による 抵抗加熱 |

渦電流による 抵抗加熱 |

加圧力 |

電極に加える 機械的圧力 |

外部装置からの 機械的圧力 |

渦電流に働く 電磁力 |

最大電流 |

中 |

小 |

大 |

通電時間 |

中 |

大 |

小 |

比較項目

|

爆発圧接 |

電磁シーム溶接 |

エネルギー源 |

化学的エネルギー (火薬の爆発エネルギー) |

電気的エネルギー (磁気エネルギー) |

衝突状態 |

傾斜衝突 (爆発に時間差あり) |

傾斜衝突 (磁束密度分布が非一様) |

衝突速度 |

1000~3000 m/s |

200~500 m/s |

接合界面 |

特有の波状模様が生じる |

類似の波状模様が生じる |

図10.57 電磁シーム溶接(上)および 抵抗スポット溶接(下)の基本構成図

最大電流 |

通電時間 |

回路インダクタンス |

主な溶接形態 |

|

電磁シーム 溶接 |

150~250 kA |

数10 μs |

0.1 μH以下 |

シーム溶接 |

抵抗スポット 溶接 |

数~数10 kA |

数~数10 ms |

1 μH以上 |

スポット溶接 |

表10.9 電磁シーム溶接された平角導線の引張せん断試験結果

溶接された平角導線(幅約6mm)の組合わせ |

最大引張せん断 荷重 (N) |

破断状態 |

ドライバー |

|

材質(厚さmm) |

材質(厚さmm) |

|||

銅(0.2mm) 銅(0.2mm) 銅(0.2mm) アルミニウム(0.1mm) ニッケル(0.15mm) ステンレス鋼(0.1mm) りん青銅(0.15mm) |

銅(0.2mm) ニッケル(0.15mm) ステンレス(0.1mm) アルミニウム(0.1mm) ニッケル(0.15mm) ステンレス鋼(0.1mm) ニッケル(0.15mm) |

292 335 325 82 441 581 437 |

母材破断 母材破断 母材破断 母材破断 母材破断 母材破断 母材破断 |

使用せず 使用せず 使用せず 使用せず 使用 使用 使用 |

表10.10 抵抗スポット溶接された平角導線の引張せん断試験結果

溶接された平角導線(幅約6mm)の組合わせ |

最大引張せん断 荷重 (N) |

破断状態 |

|

材質(厚さmm) |

材質(厚さmm) |

||

銅(0.2mm) アルミニウム(0.1mm) りん青銅(0.15mm) ニッケル(0.15mm) ステンレス鋼(0.1mm) 錫めっき鋼(0.15mm) りん青銅(0.15mm) |

ニッケル(0.15mm) アルミニウム(0.1mm) りん青銅(0.15mm) ニッケル(0.15mm) ステンレス鋼(0.1mm) 錫めっき鋼(0.15mm) ニッケル(0.15mm) |

138 33 113 313 322 478 343 |

母材破断 母材破断 母材破断 母材破断 母材破断 母材破断 母材破断 |

図10.58 引張試験用に溶接される平角導線の溶接場所(上:電磁シーム溶接,下:抵抗スポット溶接)

図10.59 引張試験で母材破断した試験片(ニッケル平角導線, 上:電磁シーム溶接,下:抵抗スポット溶接)

(1)圧接用放電電流を薄板衝突部分を含む短絡転流回路へ流す(転流する)方法

電磁圧接(シーム溶接)用放電電流は,放電回路の抵抗が小さいので,コンデンサ電源からコイルへ方向を変えて減衰振動しながら流れる. 振動する電流波形の最大値近くで薄板同士を衝突させると,少ないエネルギーで効率よく圧接できる.圧接(溶接)は,電流波形の最初の半周波で終了する. 後に続く電流波形にはほとんど影響されない.後続する放電電流が大きく振動して流れると,回路の電圧変化も大きく, 機械的振動も加わり,放電装置に悪影響する.このような振動および悪影響を減らして従来どおり圧接(溶接)する新しい方法である. また,この方法には,電磁圧接に必要なエネルギーが少し不足する場合,衝突部分へ放電電流を転流することで,不足するエネルギーを補うことが期待される.

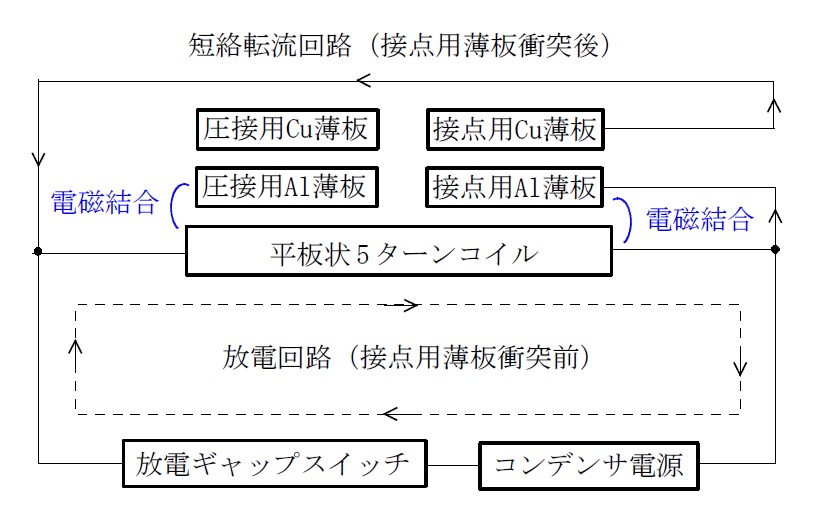

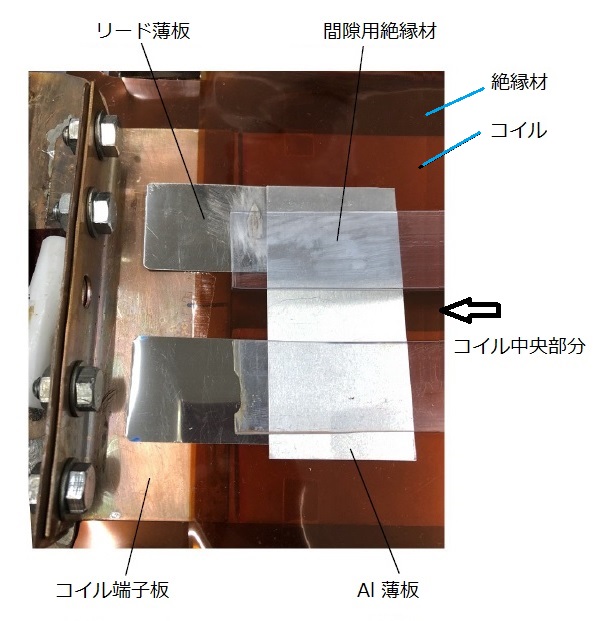

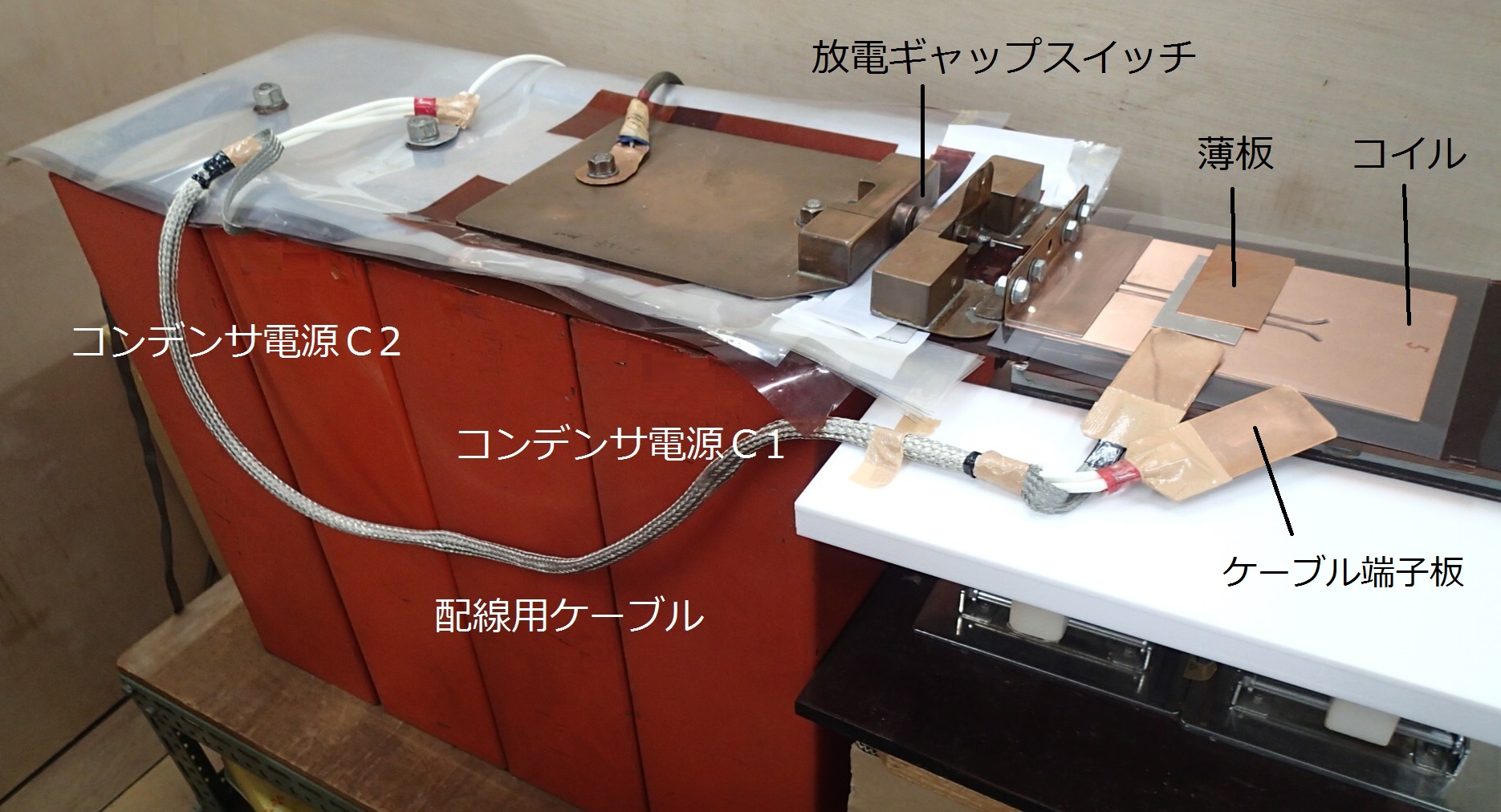

使用するコンデンサ放電装置(コンデンサ電源,放電ギャップスイッチ,平板状コイル)の写真例を図10.60に示す.コンデンサ放電回路, 短絡転流回路の構成例を図10.61に示す.コンデンサ電源,放電スイッチおよび平板状コイルからなる回路が,薄板衝突前の放電回路である. コイル上には2組の同じAl/Cu 薄板(圧接用薄板および機械式スイッチの接点用薄板)が間隙を設けて置かれる. Al薄板(機械式スイッチの接点用薄板)は,図10.62のようにリード薄板を2並列に用いてコイル端子板(上側)へ接続される(図では,まだ加圧固定されていない). Cu薄板(接点用)も同様にコイル端子板(下側)へ接続され,Al薄板と共に固定される.

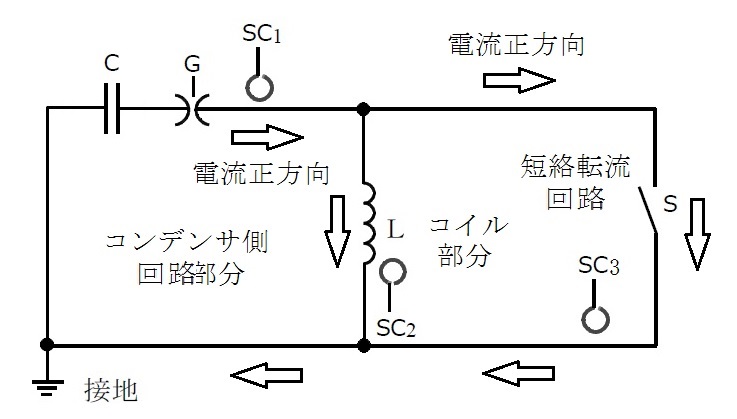

短絡転流回路のインダクタンスがコイルのインダクタンスに比べて小さいとして放電,転流動作を説明する. 先ず,充電されたコンデンサ電源から平板状5ターンコイルへ放電電流を流す.放電電流は図10.61の点線に沿った放電回路へ流れる. 次に,この放電電流が最大値近くに達したとき,2組のAl/Cu薄板の下側Al薄板を上側Cu 薄板へ高速衝突させる.2組の薄板は圧接される. また,右側の接点用Al/Cu薄板が閉じるので,この部分が高速機械式転流スイッチとして働く.コイルに流れているほとんどの電流は, 接点用薄板で短絡された低インダクタンスの転流回路に矢印の方向へ流れ続け,次第に減少する.このコイル電流は振動(LC 振動)しなくなる.

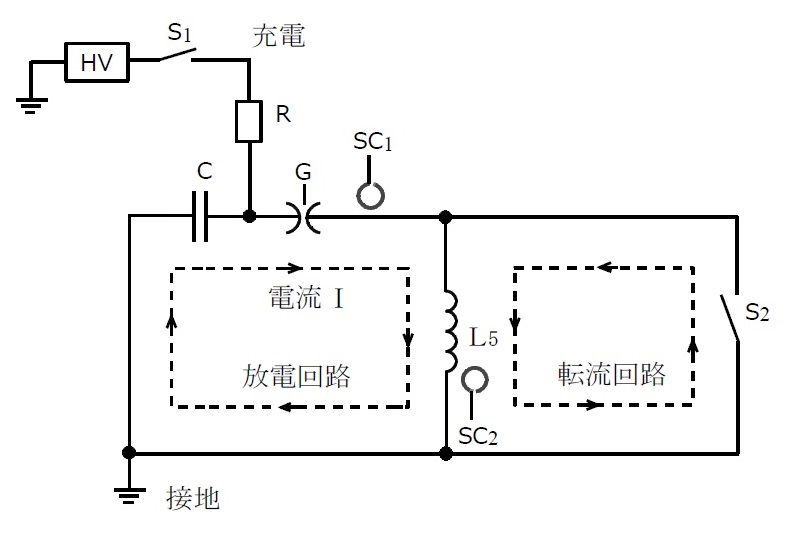

放電および短絡転する電気回路を図10.63に示す.左側上部にある高電圧充電器でコンデンサ電源Cを充電し,放電ギャップスイッチGが閉じると,平板状5ターンコイルL5へ放電電流が流れる. 放電電流が最大値近くに達したとき,高速機械式転流スイッチS2が閉じ,コイルに流れるほとんどの電流は右側の転流回路へ転流し,振動しなくなる.このように短絡転流スイッチはクローバスイッチとも呼ばれる. コンデンサ電源および平板状5ターンコイルへ流れる電流波形は,放電スイッチG近くおよびコイル近くに置かれた2つの電流測定用サーチコイル(SC1,SC2)で同時に測定される(実験装置参照).

詳しい説明などは, (こちら) ,または (こちら) に報告されている. また,付録 20 「コイルへ流れる放電電流の振動を防止する回路および高速機械式スイッチ」 も参考になる.

図10.60 使用するコンデンサ放電装置(コンデンサ電源,放電スイッチ,コイル)の写真例

図10.61 コンデンサ放電回路および短絡転流回路の構成例

図10.62 Al薄板(接点用)とコイル端子板を接続する写真例 (Al薄板とコイル端子板は,まだ固定されてない)

図10.63 コンデンサ放電回路および転流回路(電気回路図)

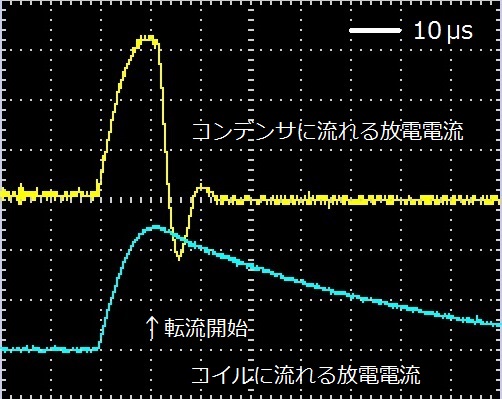

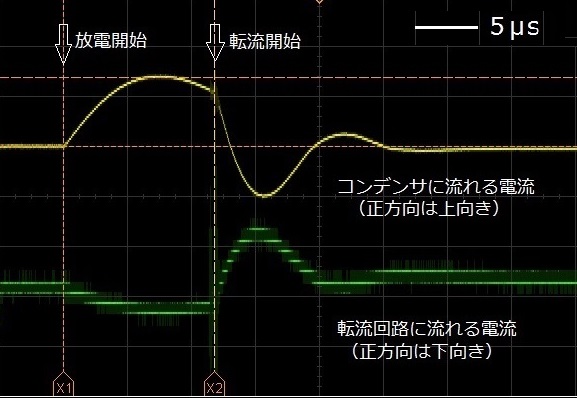

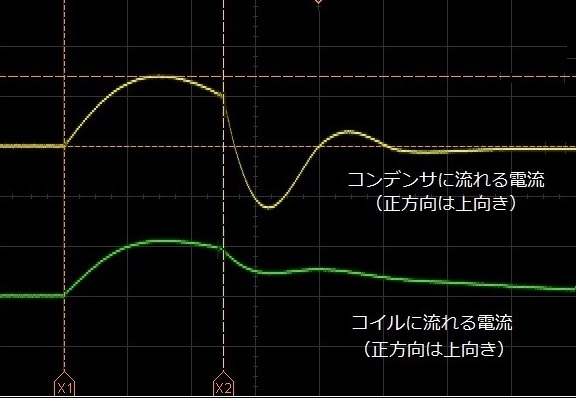

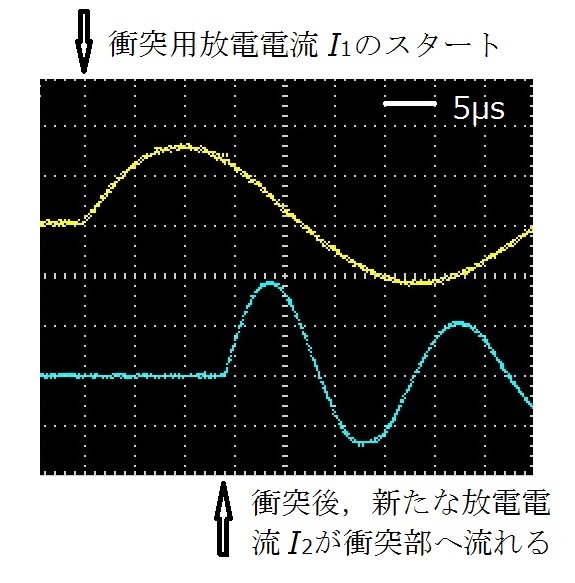

コンデンサ電源およびコイルへ流れる電流波形例を図10.64に,回路に流れる電流正方向を図10.65に示す.正に充電されたコンデンサ電源から流れる電流(波形)は, 電流の流れていない状態から電流正方向へ急に流れる.電流が最大に達すると,コンデンサの充電電圧は零になる.この直後から負に充電され始める(図10.8.1 参照). 電流を最大近くで短絡転流させると,コンデンサ電源に流れる電流(波形)は,図10.64のように急激に減少し,反対の負方向へも流れて減衰する. 転流後,電流変化が急激に,振動周期が短くなるのは,電流が主にコイルに比べて低インダクタンスの短絡転流回路へ流れるからである. 電流最大(転流)直後,充電されたコンデンサ電源のエネルギーは全てコイルへ移り最大になる.この磁気エネルギーで,電流最大後もコイルから電流が流れ続ける. コイルに流れる電流は振動しなくなり,徐々に減衰する.コイルに生じる逆起電力は減少する. 転流直後,転流回路に流れる電流は,コンデンサから減少しながら流れる電流(正方向)とコイルから流入する電流(負方向)が互いに逆方向に流れる. 両電流の大きさは,ほぼ同じ大きさである.転流回路にも逆起電力が新たに発生する. コンデンサに流れる電流の方向が反対(負方向)になると,コンデンサからの電流とコイルからの電流が同方向(負方向)になり, 転流回路に流れる電流は負方向に大きくなる.その後,転流回路に流れる電流も振動しながら減衰する.

転流回路に流れる電流波形をコンデンサに流れる電流波形と同時に測定した例などを図10.66に示す.この実験に使用したコイルは平板状3ターンコイルである. これらの電流波形は図10.65に示すサーチコイル SC1~SC3 で測定された.転流回路に流れる電流波形は,SC3 による測定場所がコイルに近く, コイル電流の影響を受けていると思われる.波形の大きさが小さく,垂直方向に拡大したため,コンデンサに流れる電流波形と見た感じが異なり, 波形に不連続部が生じている. 転流回路に流れる電流波形は負方向に大きくなり,振動しながら減衰しているようである.転流前に生じる正方向への波形変化はコイル電流の影響と思われる.

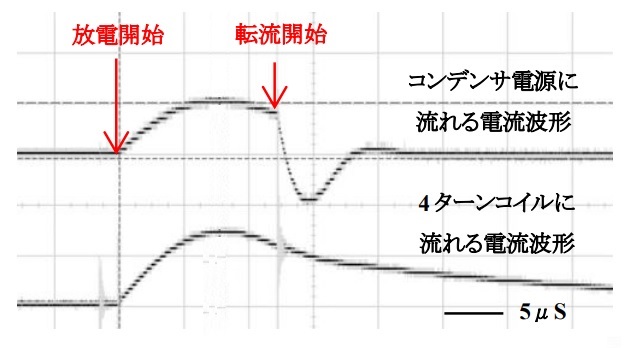

平板状4ターンコイルを使用した実験で,コンデンサ電源およびコイルへ流れる電流波形例を図10.67に示す.この場合にも,放電電流を薄板衝突部分へ 他コイルと同様に転流できる.3,4および5ターンコイルによる実験を比較すると,5ターンの場合,転流後, コンデンサ電源に流れる振動電流波形の逆方向への振幅が小さくなる.また,コイルインダクタンスの比較的に小さい3ターンの場合,転流後, コイルへ流れる減衰電流波形に小さな振動が生じる.このような小振動はインダクタンスの大きいコイルの場合,生じにくくなる. 転流後,逆方向への電流波形(振幅)を大きく減少させたい場合には,5ターンコイルが適している.

なお,コンデンサ電源に流れる電流の最大値とコイルに流れる電流の最大値は波形の大きさ(高さ)は異なっているが,実際の電流最大値は同じである. 大きさが異なるのは,測定場所,測定用サーチコイルの構造などが違うからである.転流開始時間はコンデンサの容量,コイルターン数,充放電電圧, 薄板の板厚,薄板間の間隔(間隙)など実験条件により異なる.

図10.64 コンデンサ電源およびコイルに流れる電流波形例(5ターンコイル使用)

図10.65 電気回路(図10.63)に流れる電流正方向を示す図

図10.66 転流回路などに流れる電流波形例(3ターンコイル使用)

図10.67 コンデンサ電源およびコイルに流れる電流波形例(4ターンコイル使用)

(2)別の放電電流を薄板衝突部分へ新たに流す方法

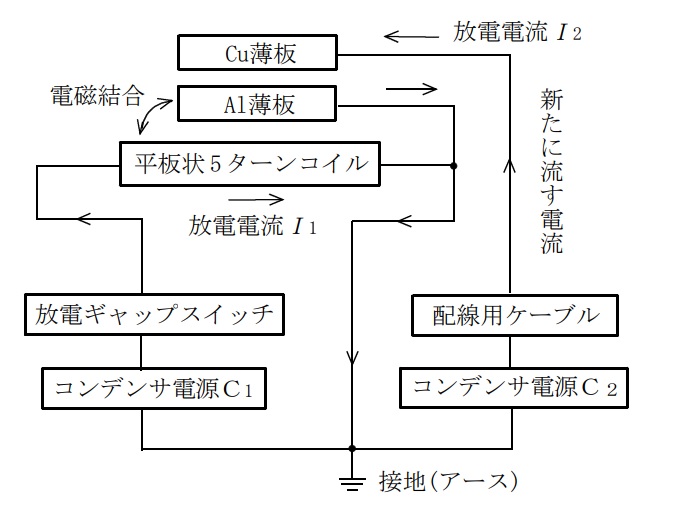

電磁圧接に必要なエネルギーが少し不足する場合など,衝突部分へ放電電流を新たに流して圧接することも可能である. この方法は前の項目(25)で示した抵抗スポット溶接法と類似している.抵抗スポット溶接は,電極で挟んで加圧した薄板(被溶接材)へ通電して溶接する. 新しい方法は,電磁力が働いている薄板の衝突部分へ新たに放電電流を流し,同様に圧接する方法である. 薄板衝突部分へ新たに放電電流を流す放電回路および圧接方法概略図を図10.68に示す. コンデンサ放電C1,放電スイッチおよび平板状5ターンコイルからなる部分(左側)は,従来の放電回路である.Al/Cu薄板は電磁力で衝突する. コンデンサ放電C2および配線用ケーブルからなる部分(右側)が衝突部分へ新たな放電電流を流す放電回路である. ここでは,Al/Cu薄板の衝突部分が新たな電流を流すスイッチとして働く.

このような放電装置の外観例を図10.69に示す.この図には配線用ケーブルがあり,この端子板は接続する薄板から離してある. 平板状5ターンコイルへ流れる衝突用放電電流波形および別のコンデンサ電源C2から薄板衝突部分へ流れる新たな電流波形例を 図10.70に示す.両電流波形は共に減衰振動する.衝突用放電電流の最大値から少し遅れて薄板が衝突し,新たな電流が流れている. 新たに流す電流の最大値,振動周期,継続時間,薄板衝突時間などを選び,配線用ケーブルおよび端子板を2並列にすれば, 圧接するのに不足するエネルギーを補うことができる.詳細については,引き続き報告する予定である.

図10.68 薄板の衝突部分へ新たに放電電流を流す回路および方法概略図(5ターンコイル使用)

図10.69 放電装置の外観例

図10.70 両電流の波形例

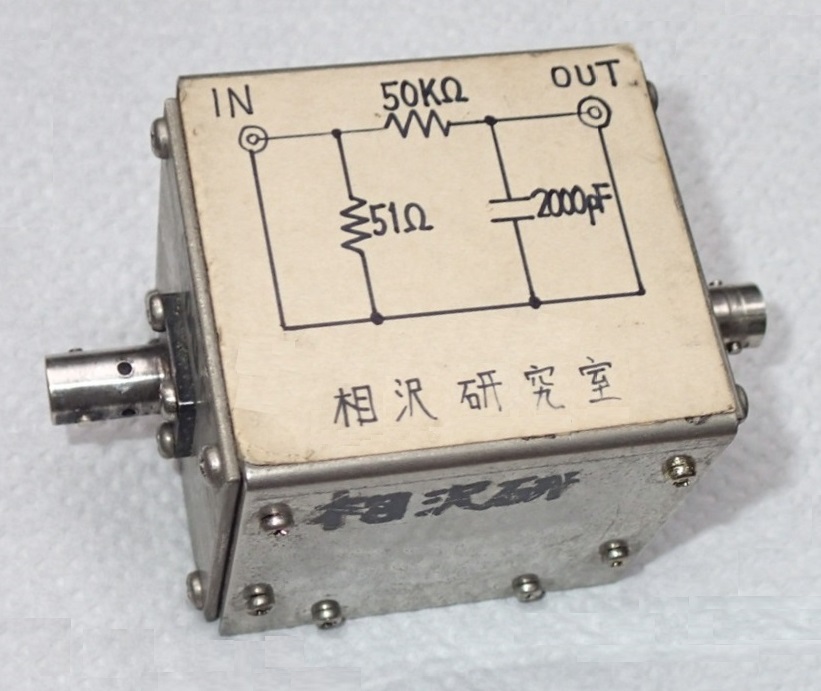

放電電流波形の測定では,実験装置で示したように,放電電流回路近くに置かれた自作の電流波形測定用サーチコイルを用いる場合がある. サーチコイルには,放電電流の時間変化に比例する電圧Vが生じる. この電圧信号Vを同軸ケーブルでシールド室内の積分器(入力端子)へ接続し,積分された出力端子電圧を電流波形として記録する. ここでは,自作した積分器の外観,内部の積分回路,関係する数式,積分される条件などを示す.

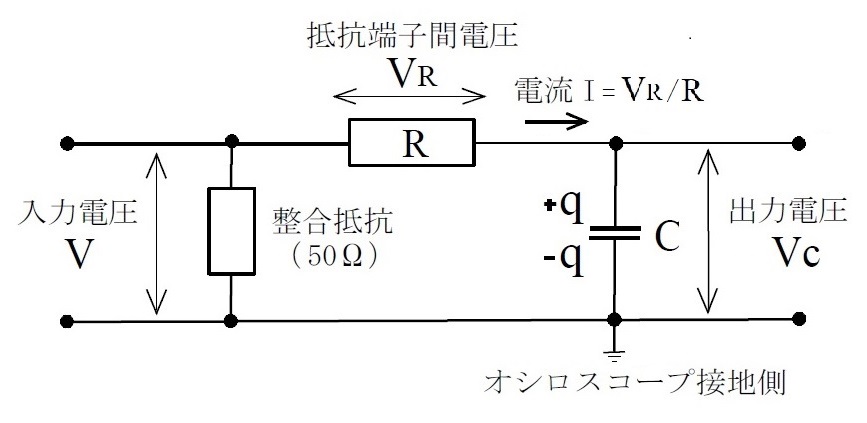

積分器の外観を図10.71に,内部の積分回路を図10.72に示す.積分回路は入力端子(入力電圧V),整合抵抗(50Ω),積分用抵抗R,積分用コンデンサ(容量C), 出力端子(出力電圧Vc)から構成され,外観外側はオシロスコープ接地側にされる.積分回路にも接地が示してある.整合抵抗(50Ω) は入力側同軸ケーブルの特性インピーダンスの値であり,急激な入力信号が積分器で反射されるのを防ぐ(減らす).このような積分回路は RC積分回路と呼ばれる(他の種類もある).

図10.71 自作した積分器の外観写真例

図10.72 積分回路の構成例

入力電圧Vが時間 t=0で回路へ加わると,抵抗Rに流れる電流 Iが矢印の方向へ流れ,初期電荷のないコンデンサ(容量C)の電極に電荷(+q,-q)が生じる.

コンデンサが充電され,出力電圧 Vc=q/C が発生する.この電流は,接続配線の断面を単位時間に通過する電荷量である.電流が時間的に変化する場合,

単位時間を微小な時間Δtとし,そのとき通過する微小な電荷量をΔqと表すと,I=Δq/Δtである.Δt→0としたときの表現は I=dq/dt (微分式)となる。

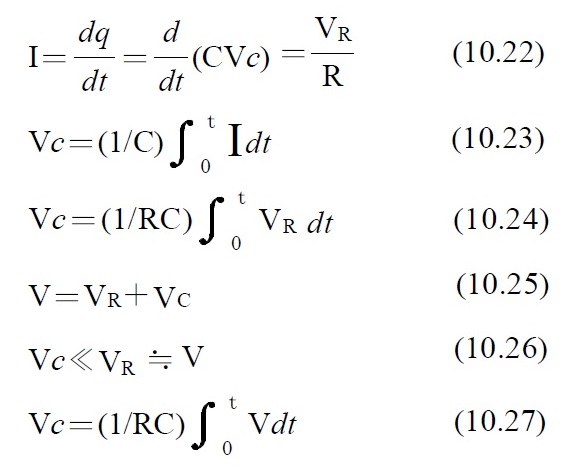

これらの関係は式(10.22)で与えられる.この式をうまく積分すると出力電圧Vcは 式(10.23),式(10.24)のように求まる.

電圧V,VR,Vcの関係は式(10.25)であり,VcがV,VRに比べて十分に小さく,式(10.26)の場合,Vcは近似的に式(10.27)で与えられる.この式から,

RCが一定なので,出力電圧Vcは入力電圧Vの積分値に比例する.入力電圧Vは放電電流の時間変化に比例するので,電圧Vを積分した出力電圧Vcをオシロスコープに入力すると,

放電電流の時間変化(波形)が得られる.式(10.26)は積分される条件となる.実際の場合,V,VR は数10~100 V に,Vc は1V以下に選ぶと積分される.

なお,放電電流観測用装置には,ロゴスキーコイル,磁界(磁束密度)測定用のサーチコイルのほかにCT (current transformer) と呼ばれるものがある.

CTは磁性体のコアを使用するなどして放電電流値を他の小さな電流値に直接変換する(積分器なしの)装置である.測定電流に制限があり,本校では使用していない.

電磁シーム溶接(電磁圧接)装置で発生する電磁波(誘導電磁波)の人体への影響について,電磁調理器の場合と比較し,検討する.電磁調理器は内側のコイルに電流を流 し,外側に置いた金属容器(鍋など)を電磁誘導加熱する装置である.両装置のコイル(コイルターン数は共に1ターン相当とする)に流れる電流値(最大値)を200kAおよび20A とする. 電磁波の影響は,コイルで発生する磁束密度の大きさB(T)および発生の継続時間に比例し,コイルから人体までの距離の2乗に反比例する.発生する磁束密度は各コイル電流に比例する. このように仮定すると,人体への影響量は,比例定数を1として,表10.11のようになる.影響量は電磁シーム溶接装置の方が少ない.ここで,電磁調理器の使用時間(電磁波発生時間)を100(s)としている. 電磁調理器の電磁波安全性には,不明な点もあるが,安全な製品として販売されている.電磁シーム溶接装置の電磁波影響も,コイルから1m以上離れて実験すれば,問題ないと 言える.ただし,電磁波の影響量について十分な根拠はない.

なお,電磁シーム溶接用コイルには,複数の大電流が往復して流れる.どの瞬時でも往復する電流をすべて加え合わせると零になる.このため,これらの往復する電流が発生 する電磁界は,コイル(電流)から1m以上 遠ざかると,打ち消しあって小さくなる.電磁調理器コイルについてもほぼ同様と思える.実際のコイルターン数は1でない場合もある. ターン数が多くなると,ターン数に応じて電流最大値は減るが,発生する磁束密度は,1ターンの場合とほぼ同じであるとしている.電磁調理器コイルのターン数は多いので, 流れる電流最大値は,数A以下である.

表10.11 電磁シーム溶接装置および電磁調理器で発生する電磁波影響の比較

電磁シーム溶接装置 |

電磁(IH)調理器 |

|

1ターン相当コイル電流 (A) |

2×105 |

20 |

発生磁束密度 B(T) |

10 |

10-3 |

人体までの距離 r(m) |

1 |

1 |

発生時間 t(s) |

10-4 |

102 |

影響量 Bt/r2 (Ts/m2) |

10-3 |

10-1 |