装置開発物語 (コンデンサ放電,電磁成形,電磁圧接などの装置)

電磁圧接,電磁シーム溶接,電磁成形などの実験研究では,コイルにパルス大電流を瞬間的に流し,高密度磁束を急激に発生する装置

を必要とする.装置の主な構成要素は,コンデンサ電源,放電スイッチ,磁束発生用コイルである.コンデンサ電源を高電圧に充電し,

放電スイッチを閉じ,接続したコイルにパルス大電流を流す.この種の技術は,高電圧大電流放電技術,パルスパワー技術などと呼ばれている.

核融合研究用の高温プラズマ発生,電磁飛翔体加速,水中放電成形,物性研究用の瞬間強磁界発生,避雷器の試験などの分野でも必要な装置で

ある.昭和40~60 (1960~1980)年代頃に核融合研究用高温プラズマの発生技術として盛んに研究され,技術が進歩した.

筆者は昭和50年頃から数年間,名古屋大学プラズマ研究所で行われていた共同研究(核融合研究用の高温プラズマ発生に関する研究)に参加した.

コンデンサ電源からプラズマ発生用コイルへパルス大電流を流す実験,測定方法などを学ぶことができた.詳しい説明については省略し,

共同研究で発表した研究論文の例を示すことにする.

- 内田,佐藤,野田,相沢,小山内,板垣,秋山:「A kev Collisionless Theta-Pinch Plasma Confined in the Caulked-Cusp Torus Field」,

Proc. 5th IAEA Conf. E-7-1, (1974)

- 平野,北川,若谷,北,山田,山口,佐藤,相沢,小山内,野田:「Plasma Confinement of Nagoya High Beta Toroidal Pinch Experiments」,

Proc. 6th IAEA Conf. CN-35/E7, (1976)

- 佐藤,小山内,相沢:「コークドカスプトーラス磁場を用いたレーストラック型核融合炉」,核融合研究,Vol.42, No.3,p.294(1979)

- 佐藤,小山内,相沢:「高効率逆磁場テータピンチ」,核融合研究,Vol.42, No.6,p.828(1979)

- 佐藤,小山内,相沢:「Production of a Fat Plasma in a Reversed-Field Configuration of High Efficiency」,

Nuclear Fusion, Vol.20, No.9, p.1173(1980)

- 佐藤,秋山,小山内,相沢,川上:「Negative Theta-Pinch with Reversed Bias Field」,

Nuclear Fusion, Vol.21, No.8, p.1015(1981)

都立高専においては,40年以上にわたり,高電圧大電流放電技術に関する開発研究が行われ,現在に至っている.その経過(歴史)

などをまとめると次のようになる.

●放電スイッチを中心とした大電流の放電・制御技術の開発研究

昭和50(1975)年頃から,新方式の放電ギャップスイッチに関する研究を開始した.放電装置製作段階から,これまで一般的に使用されていた放電

ギャップスイッチを採用しなかった.このため,研究開発は,新方式によるギャップスイッチの設計,製作,実験の繰り返し,試行錯誤の連続

であった.開発には,長期間を要した.しかし,独自に工夫しながら放電・制御技術を開発することで,新しい成果が出るようになった.

新しいことに挑戦するおもしろさを感じるようになった.当時,この研究を電磁成形や電磁シーム溶接に

応用するとは思わなかった.高温プラズマ発生装置への使用を考えていた.

主な成果を以下に示す(都立高専研究報告23号PDF).

①誘導形放電ギャップと呼ばれる新しいタイプの放電スイッチを開発した

(核融合研究誌発表論文PDF).

②このスイッチを,多重路アーク放電ギャップスイッチとして使用できた

(電子情報通信学会技術報告PDF) .

③このスイッチを並列に運転できた.

④負荷電流にリプルの乗らないクローバ放電回路を考案し,特徴を明らかにした(都立高専研究報告30号PDF).

⑤放電大電流を高速遮断する技術を開発した.

当時の実験装置を図11.1に示す.左右に高電圧パルス発生器(4台),手前右に各種制御パルス発生器(4台),手前左に遅延パルス

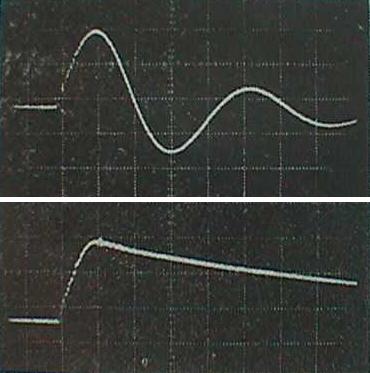

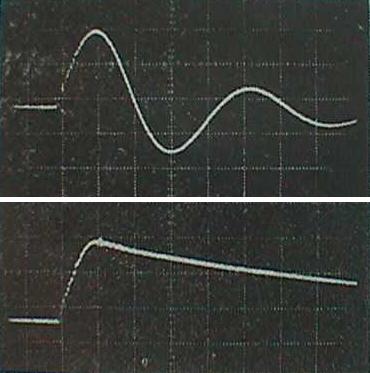

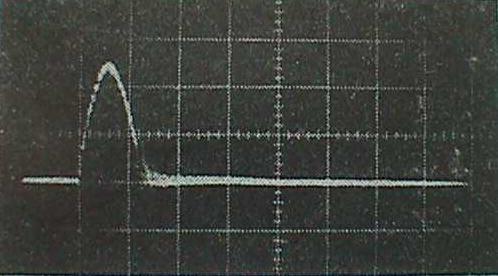

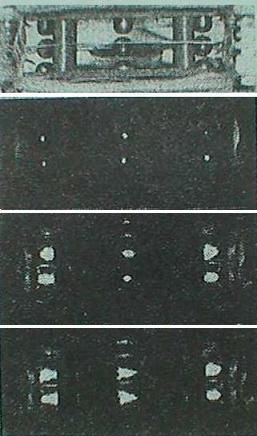

発生器(1台),写真中央部に放電回路などが見える.これらの装置,機器は,ほとんどが自作された.関係する放電電流波形および放電

ギャップの観測写真を図11.2および図11.3に示す.このような写真は,高感度の白黒フィルムと増感現像液で自分たちで現像し,

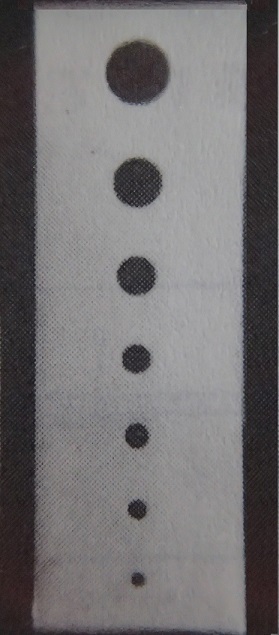

仕上げられた.図11.3の写真は,放電ギャップスイッチ電極を多数並列に放電させ,通電できる電流量を増やすとともに

スイッチ自身のインダクタンスを減らすための実験である.図11.3でのアーク路数は6である.

最多で12アーク路を並列に放電できた(最近の各種論文2021年参照).

図11.1 昭和50年代の実験装置(放電回路および放電制御用機器)

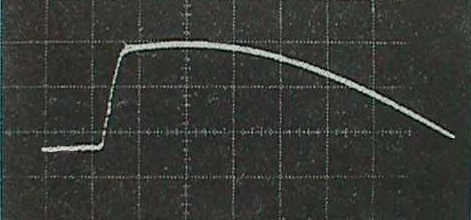

図11.2 放電大電流の制御例(左上:通常の減衰振動電流波形,左中下:電流波形の途中でクローバ放電した波形,

右上:パワークローバ放電した波形,右下:電流最大値近くで遮断した波形)

参考文献:相沢,「負荷電流にリプルの乗らないクローバ回路」,電気学会論文誌B,102巻3号

p.186(1982), 相沢,「真空アーク高速遮断法」,電気学会論文誌B,105巻4号,p.407(1985)

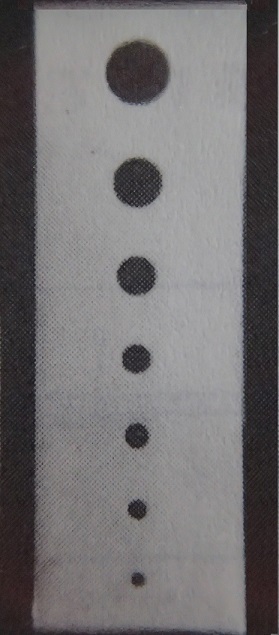

図11.3 「6」アーク路放電ギャップスイッチ電極部分の放電前の外観(最上)および

放電時の6アーク路の観測例(上:小電流,下:中電流,最下:大電流),

参考文献:相沢,「誘導形放電ギャップスイッチの特徴」,電気学会論文誌A,106巻7号,p.346(1985),

相沢,「誘導形放電多重路アーク・ギャップスイッチ」,電気学会論文誌B,107巻10号,p.516(1987)

●国内最大級電磁成形装置の開発

昭和62(1987)年頃から高電圧大電流放電技術を電磁成形に適用する研究を始めた(都立高専研究報告26号PDF).

当時,電磁成形の研究は,主に機械関係の研究者によって行わ

れていた.その一つ,電気通信大学機械工学科,鈴木研究室の指導を受けた.高電圧大電流放電技術に関しては,本校の最新技術が生かせると考え,

共同研究も始まった.その結果,多数の成果が得られた(発表論文例PDF).

また,誘導形放電ギャップスイッチを並列運転し,

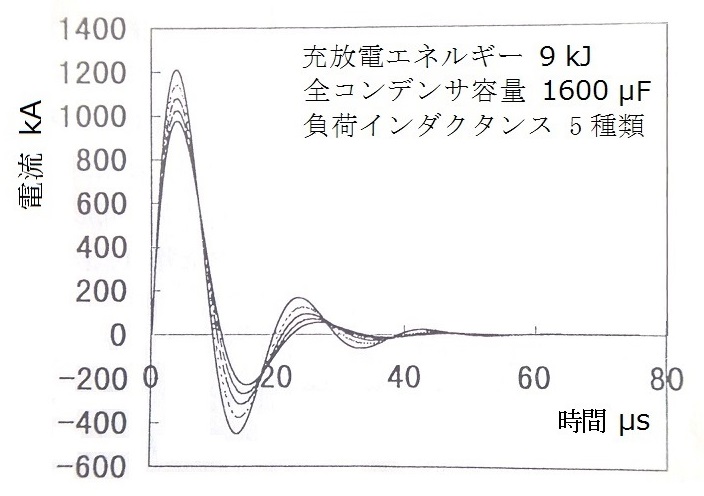

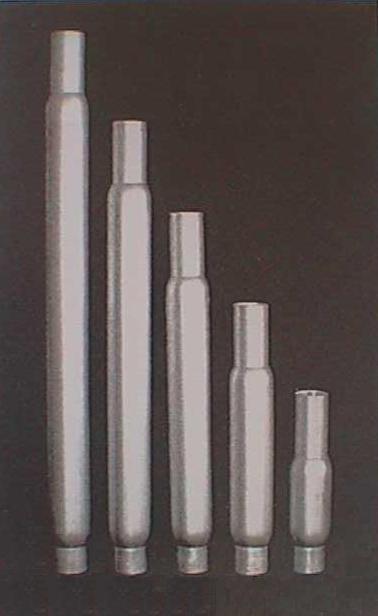

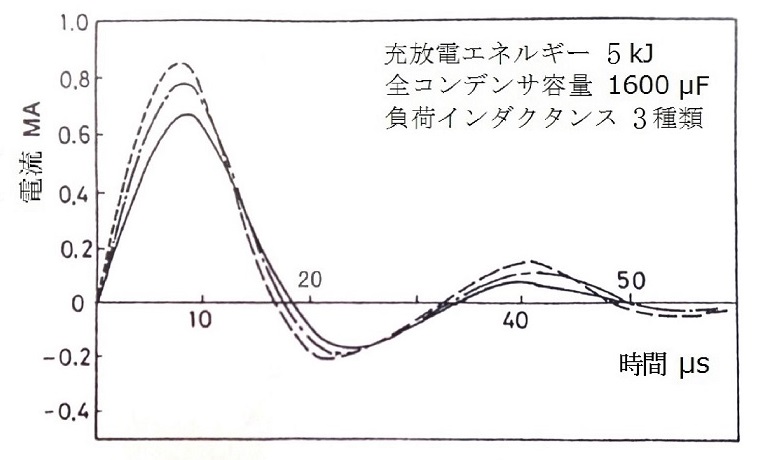

1MA(1000 kA)以上のパルス大電流を流す装置の開発・製作に成功した.装置概要を表11.1に,装置外観,放電電流波形例および電磁成形(バルジ成形)

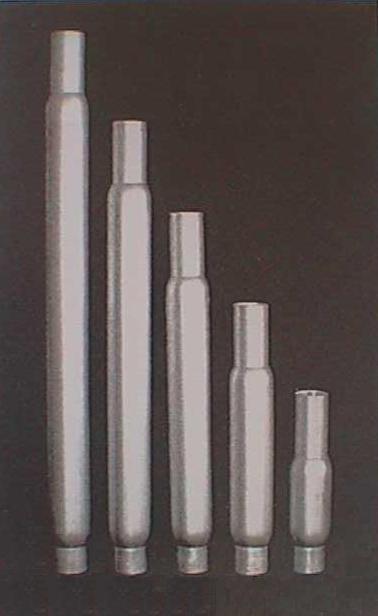

されたアルミニウム円管例を図11.4に示す.

図11.4(上図)では,両外側(左右)にコンデンサ電源,その内側にギャップスイッチ(8並列),中央に電磁成形用アルミニウム円管が配置されている.

図11.4(下図)には電磁力で成形されたアルミニウム円管が示されている.

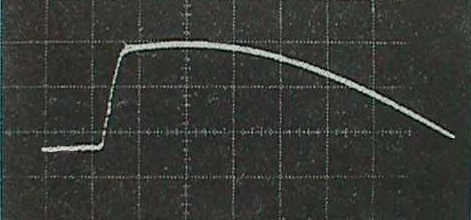

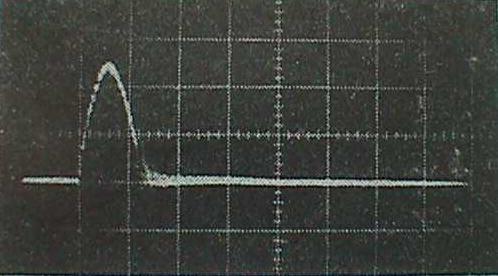

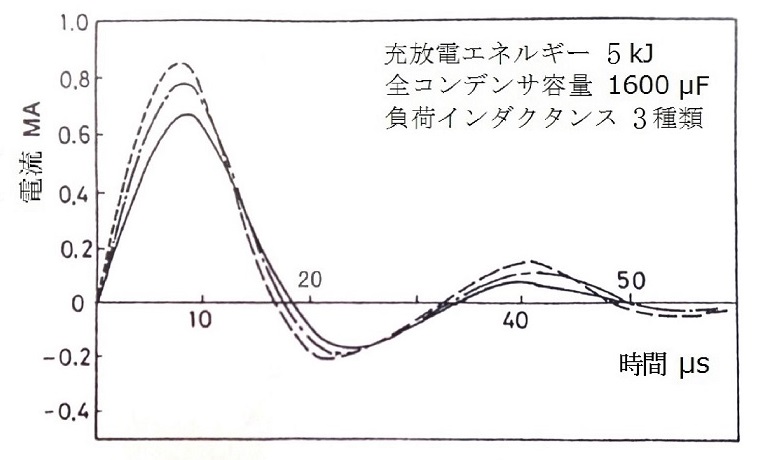

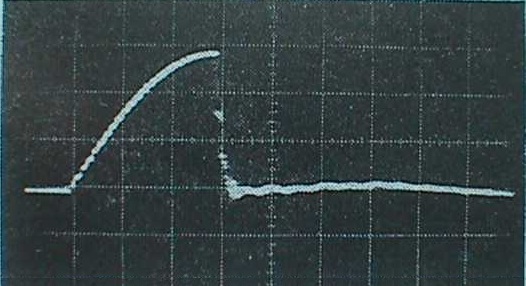

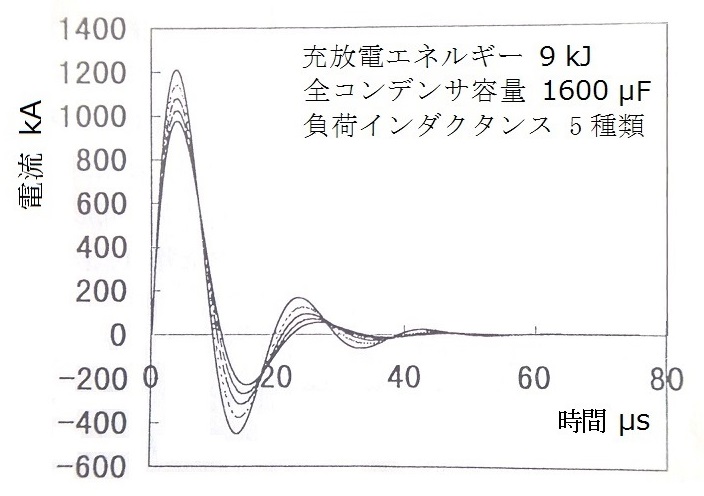

同様の大電流発生装置を使い,電磁力でアルミニウム円管を成形したときの放電電流波形例を図11.5.1に示す.また,

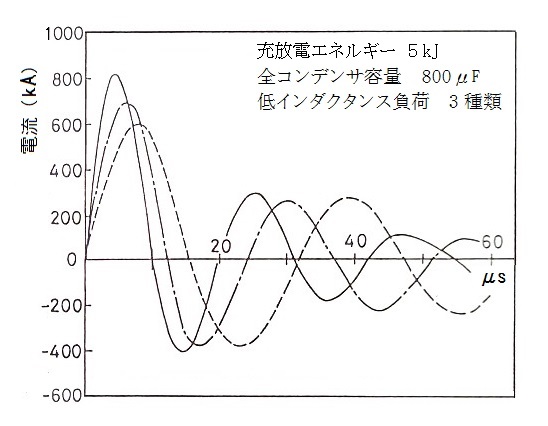

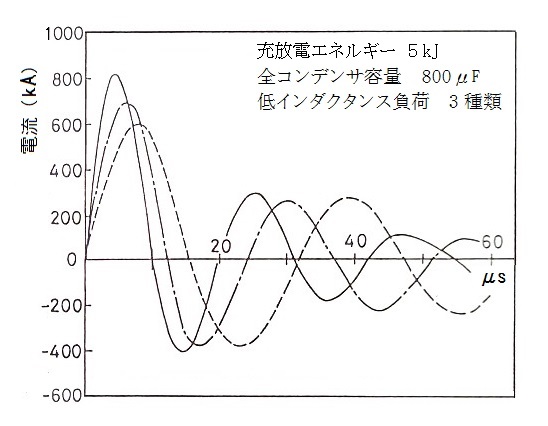

同様の装置で発生させた電磁力で金属薄板に穴あけ加工したときの放電電流波形例を図11.5.2に示す.電磁力による穴あけ加工には,機械的な加工で必要なパンチなしで加工できる特徴がある.

この装置による電磁成形実験は,成形電流値では国内最大であった.1MA級のパルス大電流装置を電機メーカーに発注すると,安くて数千万円,

高いと1億円程度に見積られる.都立高専では,コンデンサ電源だけを購入し,装置を自作したので,約1/5の値段で製作できた.

製作費として,天田金属加工機械技術振興財団など外部資金も使われた.また,直撃雷を想定した避雷針の200kA通電実験を行う目的で,

避雷関係の企業から装置製作費の一部を補助してもらった.装置完成には数年を要したが,装置製作をとおして,論文にはならない技術上の収穫も多数得られた.

平成11(1999)年頃に,MA級パルス大電流発生装置としての実験が一段落したので,装置は解体(移動,配置換え)された.

表11.1 都立高専MA級パルス大電流発生装置(電源部)の概要

電源容量 |

最大 2400 μF |

充電エネルギー |

最大 120 kJ |

充電電圧 |

最大 10 kV |

放電電流 |

最大 2 MA |

並列数 |

最大 8 |

残留インダクタンス |

最低 5 nH |

放電スイッチ

|

4アーク路誘導形放電ギャップスイッチ

|

図11.4 都立高専MA級パルス大電流発生装置の外観(上),放電電流波形例(中)および

電磁成形(バルジ成形)されたアルミニウム円管5種類(下),

参考文献:長海,村田,根岸,相沢,「直接通電方式による円管のバルジ成形に及ぼ

す加工条件の影響」,日本機械学会論文集(C編),64巻624号,p.3202-3208(1998)

図11.5.1 MA級パルス大電流発生装置を使い電磁成形(バルジ成形)したときの放電電流波形例

参考文献:T. Aizawa, M. Murata, H. Suzuki, 「Electromagnetic Tube Bulging by the Direct Electrode Contact

Method and the Solenoidal Coil Method」, Advanced Technology of Plasticity, Vol.3, pp.1593-1598 (1990)

図11.5.2 MA級パルス大電流発生装置を使い金属薄板を穴あけ加工したときの放電電流波形例

参考文献:長,村田,相沢,鈴木,「直接通電方式を用いた電磁力による薄板の

穴あけ加工」,日本機械学会論文集(C編),62巻599号,p.2872-28778(1996)

●平板状ワンターンコイルの開発

平成6(1994)年頃から電磁力を用いて金属(アルミや銅)薄板に穴をあける実験を始めた.型としてダイスだけ使い,パンチを必要としない穴あけ法である.

パンチ(圧力媒体)に相当するものは磁界(磁気圧力)である.当初は,磁束発生用コイルに小径のソレノイドコイルを使用していた.

しかし,ソレノイドコイルには,あけられる穴径に限度があった.

小径の穴をあけるには,狭い場所に集中した高密度磁束を発生させる必要がある.小径のソレノイドコイルを作れば,磁束の発生

範囲は局所的にできる.しかし,コイル巻線の強度が不足し,これが制限となった.

思案の中から平板状ワンターンコイルにたどりついた.電気的な感性から生まれたと言える.これまでの大電流放電装置製作の経験も生かされた.

このコイルは板状のワンターンコイルである.コンデンサ電源から150mm程度と幅の広い配線板で電流を導き,同じ幅の板状コイ

ルに接続する.板状コイルの途中で幅を5~10mm程度に狭くすると,ここを流れる電流密度が高くなり,この周囲に高密度磁束を発生する.

この狭い部分のインダクタンスは大きいので,電源のエネルギーが効率よく移送される.このようなコイルを用いると穴径1mm以下の穴あけがで

きるようになった (都立高専研究報告33号PDF).

穴形状として,円以外に四角,スリット状などにも適用できた(図11.6).

このコイルは,電磁溶接用コイルとしても使用されることになった.

図11.6 平板状ワンターンコイルなどを用いて電磁穴あけされたアルミニウム薄板の外観例,

参考文献:相沢,「平板状ワンターンコイルを用いた電磁穴あけ」,塑性と加工,38巻438号,p.621(1997)

●電磁シーム溶接機の開発

平成10(1998)年頃から前記コイルを用いて電磁シーム溶接の実験を始めた.当初は,重ねるアルミニウム薄板に間隙を設けず,両側から高密度磁束

を加えて溶接していた.平成12年頃から,電磁シーム溶接法を実用化するための研究が開始された.この研究は,科学技術振興機構(当時:

科学技術振興事業団)の事業として(株)中央製作所が行った.科学技術振興機構から認められた開発関係費は,約3年間で7000万円程

であった.筆者は定期的に中央製作所に出向き,必要な技術指導を行った.この研究から,重ねるアルミニウム薄板に間隙を設けると効率よく

溶接できることなどがわかった.また,重ねるアルミニウム薄板に間隙を設け,片側から磁束を加えてシーム溶接する技術も開発された.

中央製作所は電源機器,スポット溶接機などのメーカーで,新技術の開発に熱心な企業であった.高電圧大電流放電の技術経験は

十分ではなかった.このため,溶接用コイルを支える架台部分に鋼板を使用するなどの失敗をした.このような失敗を重ねたが,3年で電磁シ

ーム溶接機を販売できる装置とした.製作した電磁シーム溶接機は3台(当初の実験機,完成した実用機および展示用小型機)であった.

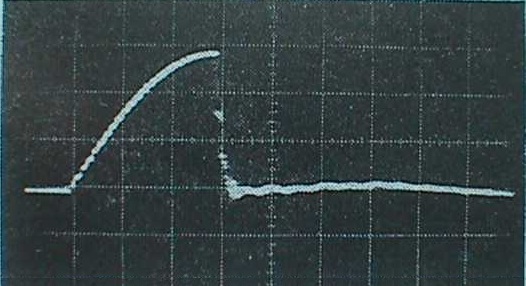

実用機の写真を図11.7(左)に,コンデンサ電源の容量を変えたときの放電電流波形を同図(右)に示す.

コンデンサ電源は同図(左)後部箱内下側に置かれている.手前に見えるのがコイルである.

また,別の小型機(図8.1)は,東京国際展示場で開催された日刊工業新聞社主催の「国際新技術フェア2002」に出展された.

開発に伴って多くの成果が得られた.主な特許(日本国特許)を以下に示す.

(1)登録番号3751153 「金属薄板の電磁溶接法及び装置」……金属薄板の電磁溶接に関する最初の特許

(2)登録番号3852824 「金属薄板の積層式電磁溶接法」

(3)登録番号3942083 「片面コイル式電磁溶接機」

(4)登録番号3966502 「放電ギャップスイッチ組み込み電磁溶接機」

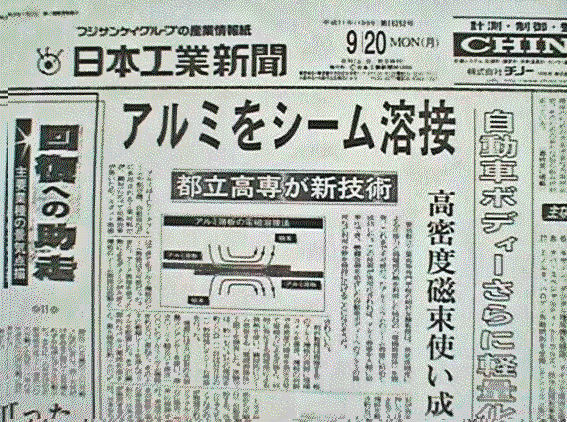

主な新聞記事例を図11.7.1にを示す.

図11.7 電磁シーム溶接機(左)および放電電流波形(右)

図11.7.1 電磁シーム溶接に関する主な新聞記事 (上)日本工業新聞 平成11年9月20日付け記事,

(中)中部経済新聞 平成14年9月12日付け記事,(下)日刊工業新聞 平成15年6月18日付け記事

●大学との共同研究(電磁成形および電磁圧接)

本校のコンデンサ放電装置を用いた電磁成形および電磁圧接実験に関する共同研究について述べる.

すでに述べたように電気通信大学 鈴木-村田-根岸研究室との共同研究では多数の成果が得られている.

電磁圧接実験の場合も,東京工業大学 熊井研究室および千葉大学 広橋-糸井研究室との研究で多くの成果が得られている.

成果の一部は,「論文・文献」に示されている.

各大学から発表された関係する博士論文(3件)を以下に示す.

著者, 題名, 大学名,(年度)

・長海 博文:「電磁成形による管材および板のバルジ加工に関する研究」 電気通信大学 (1997)

・渡辺 満洋:「電磁力衝撃圧着した同種・異種金属接合界面の組織とその形成機構」 東京工業大学 (2008)

・岡川 啓悟:「電磁圧接板の引張せん断」強さに及ぼすコイル形状の影響」 千葉大学 (2021)

●現在の電磁シーム溶接(電磁圧接)装置

平成19(2007)年頃の装置(主としてコンデンサ電源部分)全景を図11.8に示す.コンデンサ電源は基本的に同じ容量のものを4台並列に

して使用する.図11.8では,容量24μF(6μF×4台),容量100μF(25μF×4台),

容量400μF(100μF×4台)などの電源である.これらの電源には,ギャップスイッチ,コイルなどが接続されている.4台並列に使用して,

コンデンサ電源部分の残留インダクタンスを減らしている.各コンデンサ(単体)は外形が共通であり,残留インダクタンスは各電源(4台並列)

で等しい.コンデンサの残留インダクタンスは,1台あたり約0.04μFであり,4台並列にすると0.02~0.03μFになる(1/4に

ならない).また,必要に応じて,2台だけ並列にし容量12μF,50μF,200μFの電源としたり,8台を並列にし容量800μFの

電源として使用することもできる.また,複数のコンデンサを並列充電し直列に放電することもできる.予備のコンデンサが10台以上あり,このうち

4台は図11.8のようにコイル部分の支持台になっている.実験装置を含む実験室は大きな部屋の仕切られた部分である.仕切り部分の裏側を

図11.8.1に示す.実験室の床には接地用銅板が全面的に敷かれ,その上に絶縁用板材が重ねてある.図11.8.1に銅板の一部が見えている.

現在も,これらのコンデンサ電源を使用して,主に金属平板(箔を含む)を対象に,電磁シーム溶接,電磁圧接,電磁スポット溶接,電磁成形

などの研究を行っている.その際,コンデンサ容量(電源)を替えて実験することが容易である.電源を替えても電源部分の残留インダ

クタンスの違いを最低限にすることができる.最近(平成22年4月)の装置全景を図11.9に示す.両側からのシーム溶接装置として使用した

写真を図11.10に,片側から,幅1mmでシーム溶接する装置を図11.10.1に示す.

長さ1mのシーム溶接を行う装置の一部を図11.11に,2組のコンデンサを並列充電して直列放電する装置写真を図11.11.1に示す.

充電,放電を制御する実験装置操作机を図11.12に示す.

これらの装置を用いて取り組んでいる主なテーマは次のとおりである.

(1)金属薄板の電磁シーム溶接(電磁圧接)に必要な放電電流を減少させる技術(多数ターンコイルの開発)

(2)シーム溶接幅が1mm程度と狭いので,この幅を増加させる技術(並列シーム溶接法の開発)

(3)電磁シーム溶接(電磁圧接)する新技術(金属薄板の衝突部分へ放電電流を転流させる技術の開発)

なお,コンデンサ電源の製造者(メーカー)は,米国の旧マクスウェルキャパシタ社である.現在この会社は,ジェネラルアトミクス社に

引き継がれている.旧マクスウェルキャパシタ社は,最先端の高電圧大電流放電用コンデンサを扱う米国におけるリードカンパニーであった.この種の

コンデンサ電源を製造している会社(メーカー)は,日本に見あたらない(過去には,ニチコン,指月電機,日新電機などが製造).

図11.8 平成19年12月当時の装置(主としてコンデンサ電源部分)全景

図11.8.1 実験室裏側部分の状態

図11.9 最近(平成22年4月)の装置全景

図11.10 両側からのシーム溶接する装置として使用

図11.10.1 幅1mmでシーム溶接する装置として使用

図11.11 長さ1m のシーム溶接用実験装置(上:コイル部分,下:溶接時の溶接部分)

図11.11.1 コンデンサ(2組)を並列充電して直列放電する装置

図11.12 実験装置操作机

●研究成果を上げる方法

今回の装置開発の経験をもとに,装置作り,研究開発で成果を上げる方法について述べたい.

(1)研究用実験装置の導入を計画する時点で,独自の工夫をする.

工夫なしで購入する場合,教育用装置としては良いが,研究用としての利点は減少する.成果の出る研究テーマを探すのは容易でない.大き

な成果を期待できない.装置自体に独自の工夫をして導入するのが良い.独自性(オリジナル)を出すことは,研究装置に限らず,芸術,文学など他の

分野でも必要なことである.工夫するのに予算(お金)は必要ないので,十分に考えたい.

(2)特色の出せる装置を選び,できる限り自作する.

高電圧大電流放電装置は,一般的な高電圧発生装置に比べ数が少なく,開発する部分が残されている装置であった.多くの大学,高専の電気

工学科には,高電圧発生装置があり,高電圧関係の研究者が多かった.そこで,比較的に数の少ない大電流放電装置を自作した.装置完成まで,

製作,実験,改良の連続であった.技術的矛盾,不慣れなことが次々に現れ,これらを解決する工夫が繰り返された.結果的には,技術的困難を

解決する方法を体得できた.このような自作,手作り的な研究方法は,幼少の頃から自然と手作りに慣れ,中学,高校時代にも続け,

研究用写真を増感現像していた年代に向いている.この時期に手作り経験が少なかった最近の若い人には向かない人が多い.

小,中学時代からなんとなく自然に行っていたコンピュータやソフトウエアに関する経験,データや画像の処理技術などを何かの技術に生かすのが良い.

できれば,なるべく自分で考えて特色を出すのが良い.

なお,装置製作には,本校近く(東京下町)に多数ある町工場の存在にも助けられた.これらの町工場は,日本のもの作りを支えていると

言っても過言ではなく,高度な技術力(または職人わざ)を有している.技術的な相談などに大いに役だった

(3)技術的に困難なテーマに挑戦する.

既製の装置を購入し,苦労せずに無難なテーマで研究したがる傾向は,誰にでもある.この状態のまま研究を続けると,失敗はないが,アイデ

ア不足などで内容が飛躍しない.研究に必要な独創性,考えが生まれにくい.技術開発に必要な感覚も身につきにくい.これに対し,技術的

に困難なテーマに取り組むと,始めのうち,成果はもちろん,まとまった結果すらも期待できない.しかし,技術的困難を解決し,その分野で

の実験技術に成熟すれば,精神面も充実し,独自の技術が生まれやすくなる.開発のおもしろさも分かってくる.

(4)共同研究施設の利用

一部の大学には全国の研究者が利用できる共同研究施設(宿泊施設付き)がある.筆者は昭和50年頃から数年間,名古屋大学プラズマ研究所で,

平成12年から数年間,大阪大学接合科学研究所で共同研究した.

プラズマ研究所では,コンデンサ電源からプラズマ発生用コイルにパルス大電流を流す技術および発生したプラズマ状態について学んだ.

コンデンサ電源のエネルギーは,最大約200kJ であり,都立高専に120kJの電磁成形装置を製作するのに役だった.

大阪大学接合科学研究所では,金属薄板を電磁シーム溶接する原理,技術,応用などを議論し,理解を深めることができた.また,電磁

シーム溶接した金属薄板を持参し,接合界面を研磨し,観察する方法などを学んだ.

●装置製作,実験などを行った都立高専学生

高専は5年制で,5年生になると少数の学生が各教員の研究室に配属され,卒業研究を行う.これまでに述べた装置の製作,実験などは,相沢,岡川,

辺見などの研究室に所属する学生が行った.卒業研究日は原則週1日(6時間)である.これだけでは,不足するので夏休みの一部,1月以後の

卒業研究期間などに集中して行ってきた.相沢研究室で行われた卒業研究テーマ例を以下に示す.卒業研究は学校内で発表する他に,各学会学生会

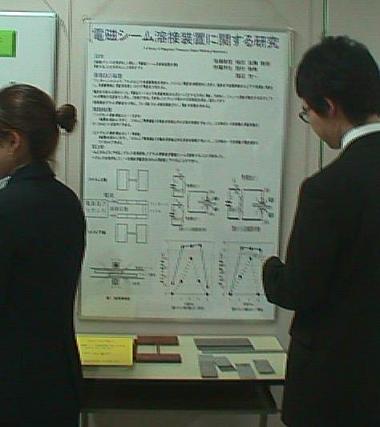

などでも報告される.校内発表の様子を図11.13に示す.

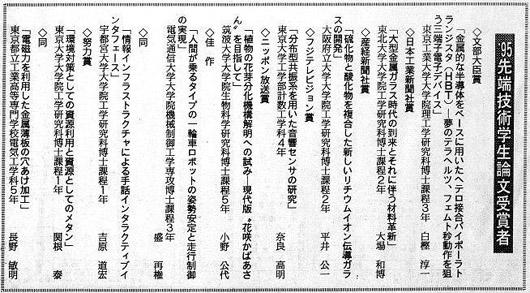

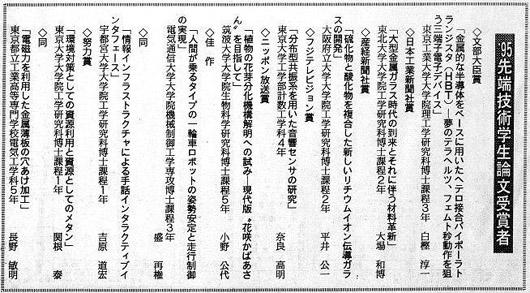

特に優れた卒業研究例を示す.日本工業新聞社主催、文部省(現在の文部科学省)後援の’95先端技術学生論文および’98先端技術学生

論文に応募し、長野君および月村君がそれぞれ受賞した.受賞者の一覧(新聞記事)例を図11.14に示す.ここで,文部大臣賞を受賞した白樫君も都立高

専の卒業生であった.受賞記念パーティーでは,白樫君を含め高専学生の優秀性が話題となった.ロボットコンテストや卒業研究などで「もの作りに

熱中する高専学生」と「受験中心の高校生+開放感から熱中できない大学1~2年学生」の差のようである.

卒業研究のテーマ例

・アルミニウム端子板の電磁圧接

・電磁シーム溶接に関する研究

・アルミニウム薄片の電磁圧接に関する研究

・端子と基板の新しい接続法

・平板状ワンターンコイルを用いたAl,Cu薄板の溶接技術に関する研究

・パルスパワー技術の応用に関する研究

・電磁力による金属薄板の穴あけ

・電磁成形加工に関する実験

・拡管電磁成形過程の観測

・ パルス大電流制御に関する研究

・クローバ放電技術に関する研究

・高温プラズマ発生技術に関する研究

相沢研究室所属の学生名を以下に示す.

・古賀,佐々木,日野原,堀江 ・宇田川,小柴,早野,平原 ・森谷,吉野

・相沢,上杉,西村,渡邉 ・新,中川,児玉 ・梅沢,高松,奈良野

・遠藤,高崎,間野 ・谷,村井 ・経田,月村,高橋,福原

・池上,恵村,羽賀 ・松谷,山本,横山 ・清水,長野,皆川,大橋

・石川,金沢,鶴丸 ・鈴木,住谷,滝本,植木,小林 ・中里,橋倉,深瀬,船迫,細谷,山下

・山崎,吉野,持田,依田 ・斎藤,関口,外山 ・平野,星野,佐藤,上原,武冨,中河

・五十嵐,石橋,中野 ・早戸,中村,本郷 ・阿久津,岩淵,石井,安藤,城崎

・小谷,鶴岡,島川 ・小黒,近藤,高見,富樫 ・伊沢,黒部

・星合,坂本,八巻 ・吉沢,森 ・伊藤,宇佐見,森谷,菊地,布村

・罍,遊佐,佐藤,岡崎,鴨下,瀬尾,水野 ・武田,尾崎,北沢,渡邉 ・木村,池上,石山

・須貝,中村,佐藤

図11.13 校内での卒業研究発表(正式発表の後に行われるポスターを用いた発表)

図11.14 1995先端技術学生論文受賞者一覧

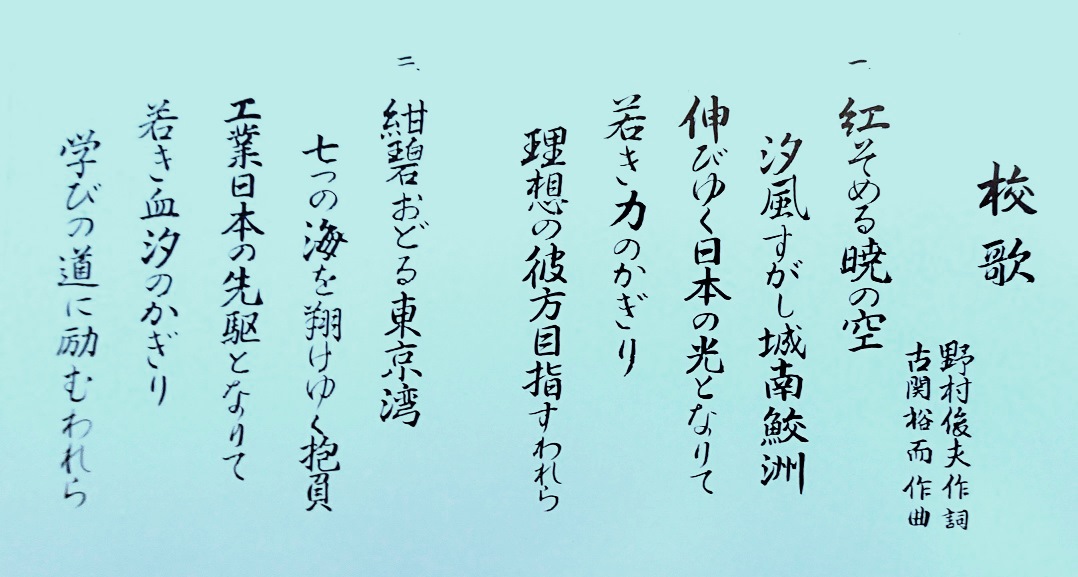

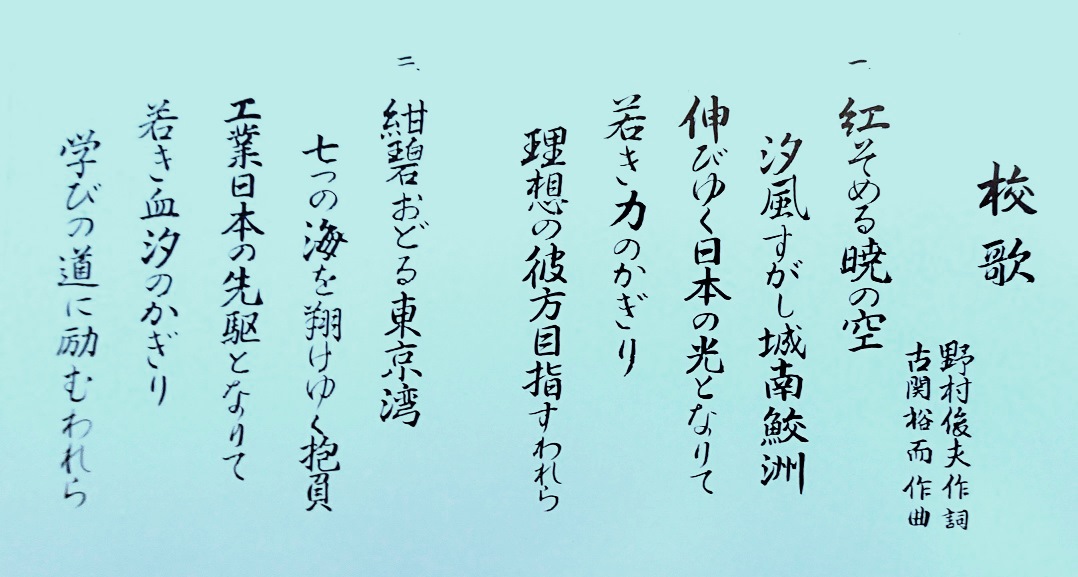

●都立高専(東京都立工業高等専門学校)校歌の影響

都立高専の校歌(図11.15)は,数々のヒット曲で知られる古関裕而さんの作曲である.本校歌の曲テンポも他の作品(早稲田大学応援歌など)と同様である.

多くの作品が,人の心をゆさぶり,やる気を出させる感じの応援歌である.学生なども校歌を聞くたびに自然とやる気が出て,多方面で良い結果が得られているように感じられる.

作詞の野村俊夫さんは古関さんと同郷で,コンビを組んで名曲を送り出している.2020年度上半期NHK連続テレビ小説(エール)では,

主役の古山裕一(古関裕而がモデル)の幼なじみとして登場している.連続テレビ小説(エール)では,古山裕一(古関裕而)が頼まれた曲作りになかな取り組まないシーンがかなりあった.

普通の作品を作るのとの違いが見られた.多数の作品の中には普通の作品もあったと思われるが,特別な作品もあったようで,この場合は簡単に書けなかったようである.

私たちにとっても,特に良いものを作る場合に言えるようである.なかなか案が浮かばないでいると,そのうち良い案が浮かぶことがある.

なお,連続テレビ小説(エール)は2020年11月28日まで放映された.

図11.15 都立高専(東京都立工業高等専門学校)校歌